何力:为什么学校要分重点班?斯皮尔曼的理论告诉你答案

为什么学校要分重点班?

斯皮尔曼的理论告诉你答案

草原狼(何力)

“重点班”、“实验班”、“快班”……这些词汇对我们来说再熟悉不过。从小到大,学校似乎总在通过考试将学生分到不同的班级。我们或许有过疑惑,或许有过不平:为什么一定要这样做?这背后仅仅是为了方便管理吗?

答案远比想象的要深刻。这种影响了全球教育体系的做法,其理论源头可以追溯到一百多年前的一位英国心理学家——查尔斯·斯皮尔曼(Charles Spearman),以及他提出的开创性智力理论。

一、“半路出家”的心理学大师

在成为一代心理学宗师之前,斯皮尔曼(1863-1945)的身份是英国陆军的一名军官。15年的军旅生涯后,内心对人类思维奥秘的强烈渴望,促使他在34岁时毅然辞职,远赴德国求学,师从“现代心理学之父”威廉·冯特。

正是这位“半路出家”的学者,首次将严谨的数学统计方法引入了对人类智力的研究。他最重要的著作,如1904年的论文《“普遍智力”的客观测定和度量》和1927年的书籍《人的能力:其性质与测量》,彻底改变了我们对“聪明”的理解,也为后来的教育分层奠定了理论基石。

二、解开谜底:聪明的“核心CPU”与“专业软件”

斯皮尔曼提出了著名的智力二因素理论,他认为,我们每个人的智力都由两部分构成:

1.普通因素 (General Factor),简称“G因素”

这可以被通俗地理解为一个人最核心的“聪明才智”或“认知马力”。它是一种普遍存在的能力,会影响到我们所有的认知活动,无论是学数学、写作文还是分析历史事件。

打个比方: G因素就像一台电脑的 CPU(中央处理器)。CPU的性能越强大,无论你用它来处理文档、剪辑视频还是玩大型游戏,整体运行速度都会更快、更流畅。同样,一个人的G因素水平越高,他在学习和解决各种新问题时就可能表现得越有潜力。斯皮尔曼认为,这部分能力主要由先天决定。

2.特殊因素 (Specific Factor),简称“S因素”

这是指在某个特定领域所需要的专门能力。比如,音乐家精准的音准节奏感、数学家高超的计算技巧、画家敏锐的色彩洞察力等,都属于S因素。

打个比-方: 如果G因素是CPU,那么S因素就是安装在这台电脑上的各种专业软件,比如Photoshop(绘画)、Word(写作)或专业的编程工具。

任何一项成就,都离不开两者的结合。一个顶尖的建筑师,既需要强大的G因素(空间想象力、逻辑推理能力),也需要通过后天学习掌握的建筑学知识和绘图技巧(S因素)。

三、斯皮尔曼理论如何“催生”了重点班?

理解了G因素和S因素,我们就能清晰地看到“分班”背后的逻辑:

1.为“高G因素”学生提供匹配的教育

分班制度的核心假设是,学生之间存在着普遍智力(G因素)的差异。通过考试等选拔方式,学校试图将G因素水平相近的学生放在一起。对于那些被筛选进“重点班”的学生,教育者认为他们拥有更强的认知潜力(CPU性能更好),因此能够适应更快、更深、更难的课程,从而最大化地开发他们的潜力。

2.不同轨道,培养不同目标

斯皮尔曼的理论也解释了高中阶段更明显的分轨教育。

学术轨道(重点班/普通高中):主要目标是提升学生的G因素,培养他们抽象思维、逻辑推理和解决复杂问题的通用能力,为他们进入大学深造打下基础。

职业轨道(职业高中/技术学校): 目标则更侧重于培养学生一项或多项实用的S因素(如烹饪、汽修、护理等专业技能),让他们能更快地适应社会特定岗位的需求。

3.教学方法的差异化:

在重点班,老师可能更倾向于采用启发式、探究式的教学方法,挑战学生的思维极限。而在职业班,教学则更注重实践操作和技能的重复训练,以确保学生能熟练掌握。

四、一个世纪后的反思:分班是唯一的答案吗?

毫无疑问,斯皮尔曼的理论为教育体系“因材施教”的尝试提供了理论依据。然而,这种基于智力差异的分班做法也一直备受争议。批评者认为,过早地对学生进行分层和标记,可能会打击部分学生的自信心,固化他们对自身能力的认知。同时,任何考试都难以完全精准地测量出一个人真正的潜力(G因素)。

总而言之,下次当你再看到“重点班”时,便可以理解它不仅仅是一种简单的管理手段,其背后蕴含着一套关于人类智力的百年理论。它试图回应一个教育的核心难题:如何在有限的资源下,为天资各异的学生提供最适合他们的发展路径。而如何平衡效率与公平,如何在承认差异的同时不错过任何一个孩子的潜力,则是今天教育者们仍在不断探索的课题。

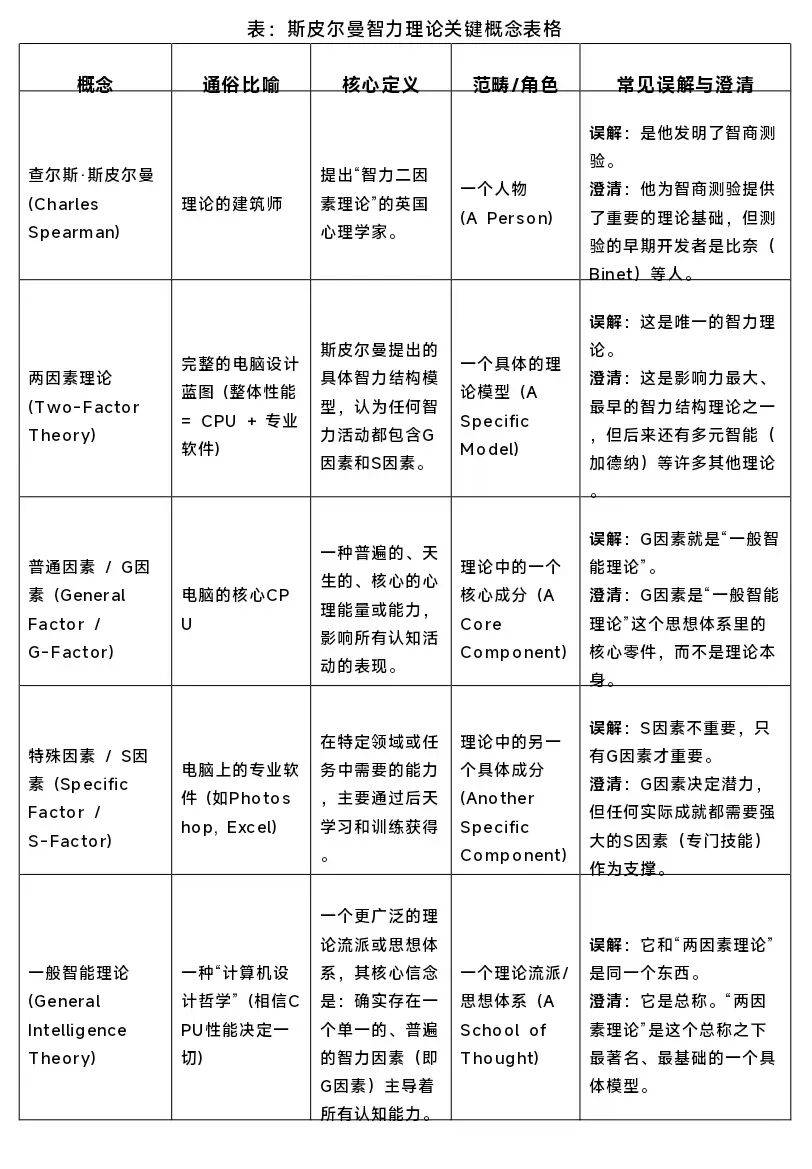

附:斯皮尔曼智力理论核心概念辨析表

这是一个专门用来厘清斯皮尔曼理论中那些容易混淆和误解的概念的表格,希望能帮助第一次接触斯皮尔曼智力理论读者一目了然地看清它们的区别。