2025新湘教版初中八年级数学(上册)电子课本(最高清下载打印)

2025 年,新版教材将与同学们见面,此次教材更注重思维与阅读能力的培养。为方便大家利用暑假预习新学期内容,我们整理了 2025 新版湘教版八年级数学全册电子课本,以图片形式呈现,希望能为同学们的暑期学习提供助力。

八年级是数学思维从 “具体形象” 向 “抽象逻辑” 过渡的关键期,这一阶段的数学内容(如几何证明、函数初步、代数变形等),对思维的严谨性、逻辑性和转化能力都提出了更高要求。下面从核心思维类型、具体应用场景及训练方法三个维度,解析八年级数学思维的培养路径。

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

八年级数学的核心内容(全等三角形、轴对称、一次函数、分式与二次根式等),本质上是对多种思维的 “具象化训练”。比如逻辑推理思维,作为几何证明的核心,它是从 “已知条件” 到 “结论” 的阶梯式推导能力,分为演绎推理(从一般到特殊)和归纳推理(从特殊到一般),在几何证明中体现尤为突出。像全等三角形的证明(SSS/SAS/ASA/AAS/HL)就需要严谨的逻辑链条,比如 “要证△ABC≌△DEF,已知 AB=DE,∠A=∠D,还需什么条件?” 需从 “边或角的等量关系” 逆向推导,每一步推理都要有 “依据”(如已知、定义、公理、定理),不能凭空跳跃,而同学们容易犯的错是忽略 “隐含条件”(如公共边、对顶角相等),或出现推理 “因果倒置”(用 “结论” 证 “条件”)。

空间想象与转化思维则关乎几何图形的动态解读,八年级几何(轴对称、平移、旋转)需要将 “静态图形” 与 “动态变换” 结合,通过空间想象将抽象图形转化为具体场景,或通过 “转化” 简化复杂图形。比如轴对称中的 “折叠问题”,折叠矩形纸片使顶点 A 落在边 CD 上,求折痕长度时,需想象 “折叠前后对应点关于折痕对称”,将折叠后与原图形的等量关系(对应边、对应角相等)转化为方程求解;由正方体展开图判断相对面时,需通过空间想象还原立体结构,或用 “相邻面不相对” 的规则转化为平面逻辑。

抽象概括与建模思维是连接代数与实际问题的桥梁,从具体问题中抽象出数学模型(如函数、方程),是八年级代数(尤其是一次函数)的核心能力。比如 “匀速行驶的汽车,路程 s 与时间 t 的关系” 可抽象为 s=vt(v 为速度),通过函数图像分析 “速度变化”“相遇问题”,将实际场景中的 “路程、时间” 转化为坐标系中的 “点、线”;“工程问题” 中,将 “工作总量” 设为 1,用 “工作效率 = 1 / 时间” 表示,通过 “甲工作量 + 乙工作量 = 总工作量” 列方程,本质是将 “文字描述” 转化为 “代数符号”。

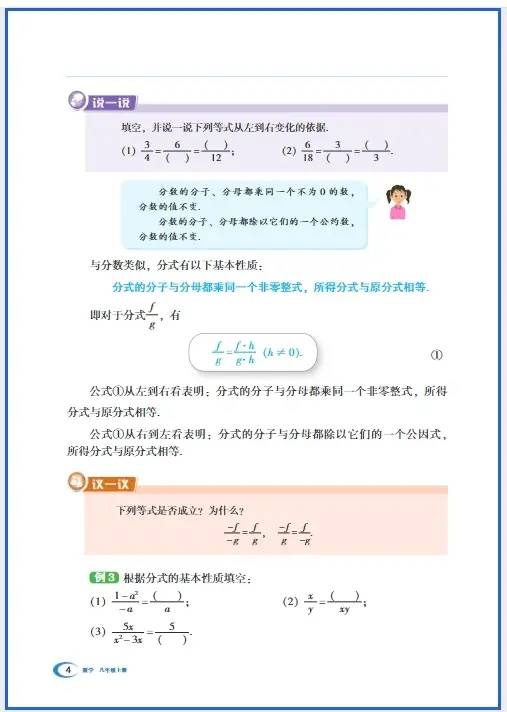

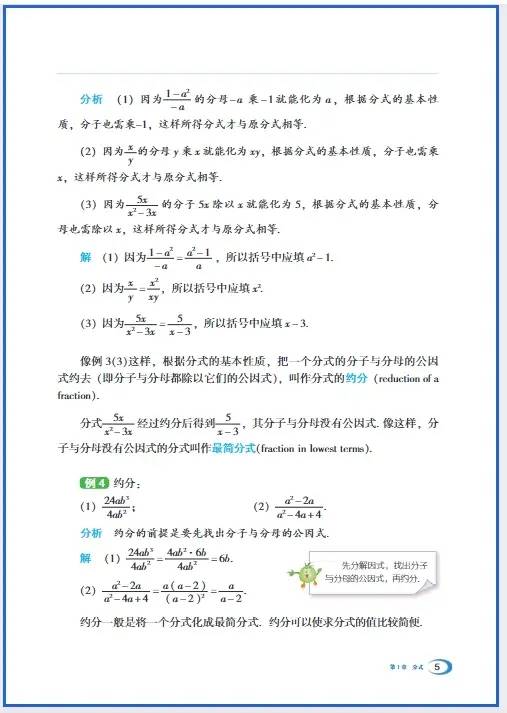

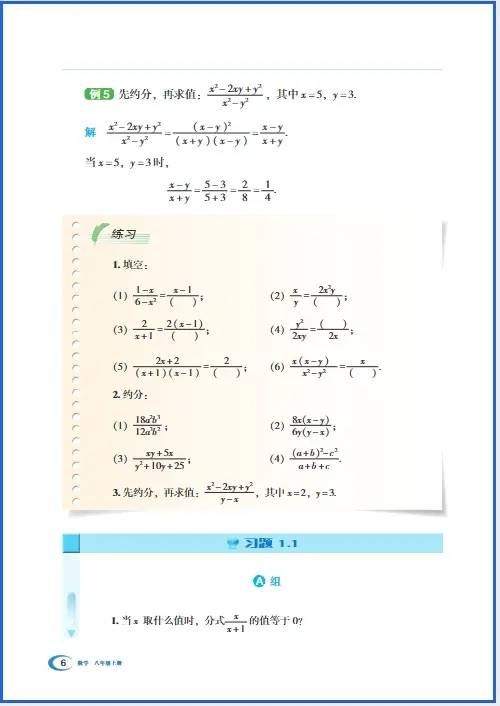

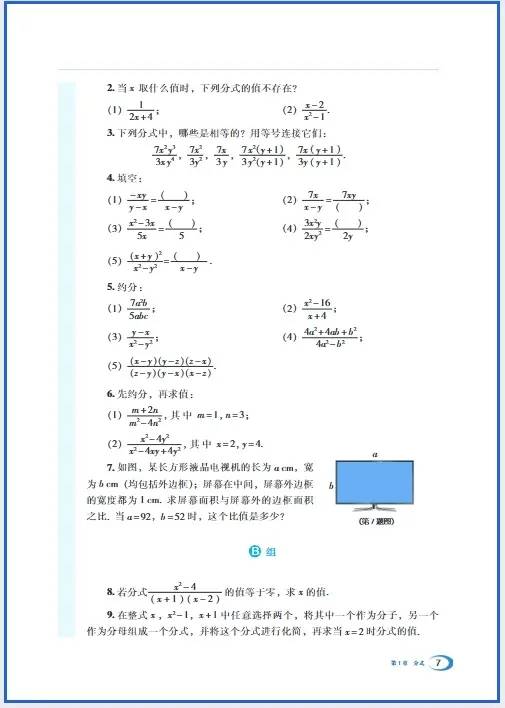

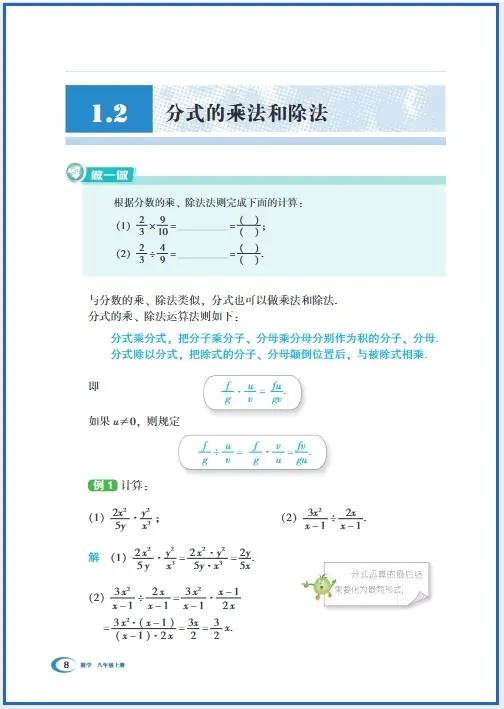

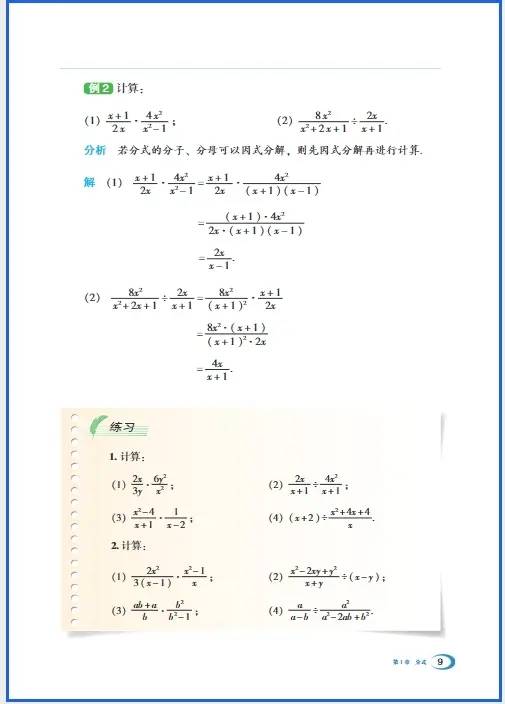

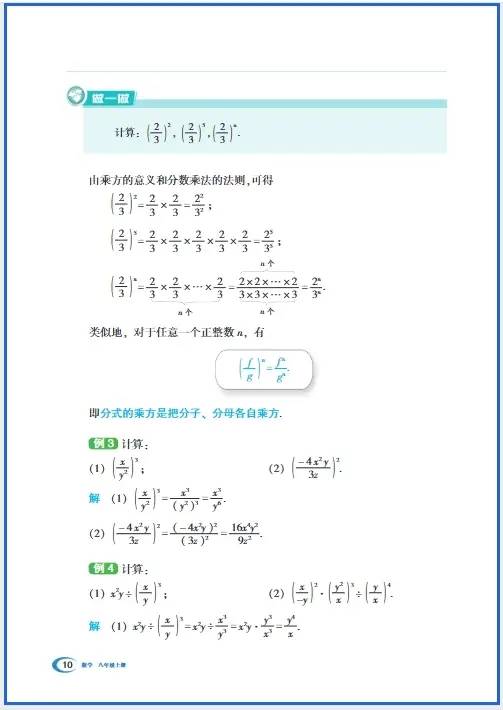

类比与迁移思维能帮助衔接新旧知识,八年级很多新知识可通过 “类比旧知识” 快速理解,以此降低抽象难度。比如分式可类比分数,分式的基本性质(分子分母同乘不为 0 的整式,值不变)类比分数的基本性质,分式的加减(通分)类比分数的加减,通过旧知识迁移,降低对 “整式分母” 的陌生感;二次根式可类比算术平方根,√a(a≥0)的性质(如√(ab)=√a・√b)类比√4=2 的运算,将 “根号下的整式” 转化为 “根号下的数” 理解。

逆向思维作为 “反向推导” 的解题技巧,当正向推导受阻时,从结论出发逆向寻找条件,是突破难题的常用方法(尤其在几何证明和代数变形中)。几何证明中的 “分析法” 就常用到此思维,要证 “线段 AB=CD”,可逆向思考 “AB 和 CD 分别在哪个三角形中?能否证这两个三角形全等?” 或 “是否在等腰三角形中,作为等角对等边?”;分式化简求值时,若直接代入复杂,可逆向观察 “已知条件能否变形为待求式的形式”,如已知 x+1/x=3,求 x²+1/x² 的值,可逆用完全平方公式:x²+1/x²=(x+1/x)²-2。

在训练方法上,几何证明可借助 “思维导图” 梳理逻辑链条,对复杂证明题,用 “树状图” 写出 “已知条件→可推出的结论→需证的结论”,明确每一步的 “依据”(如 “∵AB∥CD(已知),∴∠1=∠2(两直线平行,内错角相等)”),避免 “想当然”。函数与代数学习中,用 “数形结合” 建立直观认知,学习一次函数时,结合图像理解 “k、b 的意义”(k>0 时图像上升,b 是与 y 轴交点),通过 “画图→观察→归纳” 将抽象的 “y=kx+b” 与 “增减性、交点坐标” 等性质绑定,避免死记硬背。

一题多解与变式训练能培养发散思维,对典型题(如全等三角形的辅助线添加、分式方程的不同解法),尝试 “多种思路”:比如证线段相等,既可通过全等三角形,也可通过等腰三角形 “等角对等边”;分式化简可先通分再计算,也可先因式分解再约分。同时,改编题目条件(如 “把已知角改为补角”“把一次函数改为分段函数”),训练灵活应变能力。错题分析则要聚焦 “思维漏洞” 而非 “答案对错”,记录错题时,不仅要写正确解法,更要标注 “错误原因”:是 “逻辑断层”(漏了某个条件)、“空间想象偏差”(折叠后对应关系搞错),还是 “建模错误”(等量关系列反),针对性修正思维习惯。