全球排名更新!浙江大学,中国第一,全球第二!“双非”深圳大学、西湖大学进入全球前100

浙江大学在其他评选排名上,在国内稳居第三,把清北拉下马,指日可待

自然指数官网更新了最新的自然指数排名(统计时间节点为2024.6.1-2025.5.31)。

在本次最新自然指数排名中,哈佛大学位居全球高校第1,浙江大学位居全球高校第2。

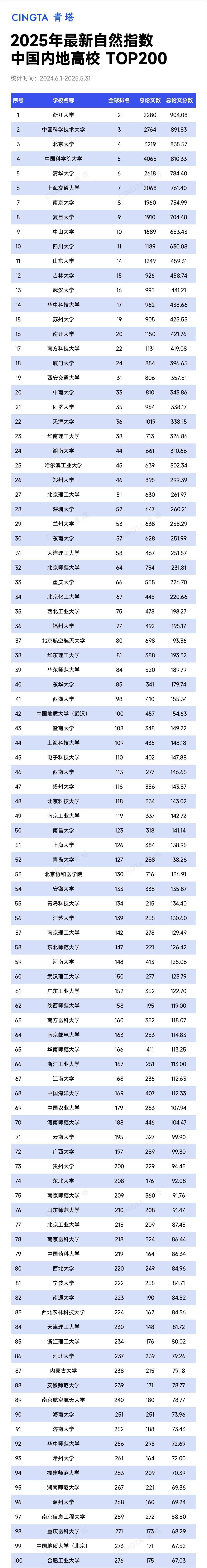

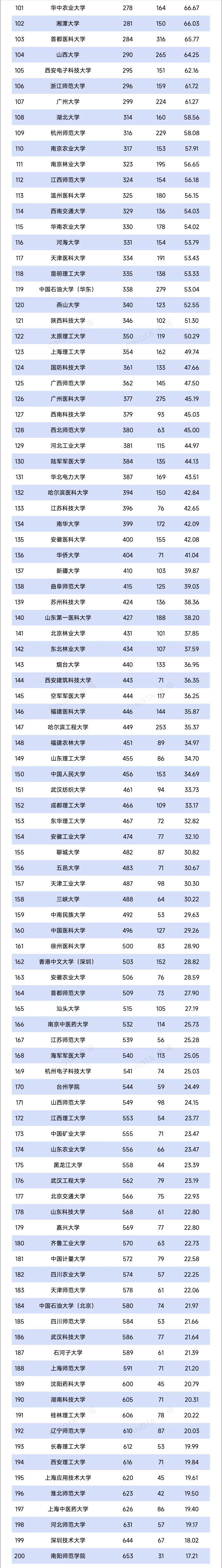

中国内地高校前10名分别是浙江大学、中国科学技术大学、北京大学、中国科学院大学、清华大学、上海交通大学、南京大学、复旦大学、中山大学和四川大学。浙江大学荣登中国高校榜首。

以上10所高校加上山东大学、吉林大学、武汉大学、华中科技大学、苏州大学、南开大学、南方科技大学、厦门大学、西安交通大学、中南大学、同济大学、天津大学、华南理工大学、湖南大学、哈尔滨工业大学、郑州大学,共计26校进入全球高校排名前50。

中国内地共有16所高校进入全球前20。26所高校进入前50名。

非“双一流”高校中,深圳大学、西湖大学进入全球前100,扬州大学、南京工业大学、青岛大学、青岛科技大学、江苏大学、广东工业大学、南方医科大学、浙江工业大学、河南师范大学这9所高校同样表现优异,位居全球高校前200。

一、这个排名不看名气看实力,含金量到底有多高?

可能有人会问,自然指数排名凭什么这么受关注?

和我们熟悉的 QS 排名不一样,这个由国际权威出版集团 Springer Nature 发布的榜单,专门追踪全球 145 本顶级科研期刊的论文贡献。

这些期刊可不是随便选的,是由在职科学家组成的独立小组严格筛选出来的,涵盖了自然科学、卫生科学等核心领域。

它的评分方式也很科学,不是简单数论文数量,而是用 “加权分数式计量” 计算。

也就是说,既考虑论文作者的贡献比例,又会根据学科特点调整权重,避免某类论文过多影响公平性。

打个比方,一篇由 10 人合作的论文,每位作者所在机构只能分到 0.1 的基础分,要是天文学领域的论文,还会再按比例折算,确保排名能真实反映科研质量。

正因为这样,自然指数被看作是衡量高校基础研究实力的 “硬指标”。

能在这个榜单上名列前茅,说明学校在真正的科研战场上拿出了实打实的成果,而不是靠历史名气或规模撑场面。

二、浙江大学凭什么超越清北,坐上中国头把交椅?

这次浙大能冲到全球第二,可不是偶然。

作为拥有 21 个 “双一流” 建设学科的综合性大学,它在多个领域早就展现出超强实力。

在化学领域,浙大团队发明的 “分子围栏” 催化剂,能在温和条件下把甲烷高效转化成甲醇,达到世界最高水平;机械工程领域更是厉害,研发的隧道掘进装备技术应用到 30 多个重点工程,带动产值超 2000 亿元。

更关键的是,浙大的科研不只停留在实验室。它把论文写在祖国大地上,通过校企合作让科研成果落地生根。

比如研发的紧急止血产品已经获批医疗器械证书,全球首条纺丝级单层氧化石墨烯生产线建成投产,真正实现了从基础研究到产业应用的闭环。

这种 “既顶天又立地” 的科研模式,让它在自然指数的评分中脱颖而出。

从学科布局来看,浙大没有偏科,而是在化学、生物学、光学工程、材料科学等多个领域全面开花。

这种综合性优势让它在论文产出的数量和质量上都占据优势,最终超越了以人文社科见长的北大和工科突出的清华。

三、双非高校逆袭上榜,打破名校 “垄断” 靠什么?

最让人眼前一亮的,是深圳大学和西湖大学这两所非 “双一流” 高校闯进全球前 100。

要知道,在传统排名里,双非高校很难和 985、211 院校抗衡,但在自然指数榜单上,它们靠实力实现了逆袭。

深圳大学的崛起堪称 “黑马传奇”。近四年它的科研经费累计达到 76.97 亿元,引进了 20 多位全职院士,打造了一个个顶尖科研团队。

在人工智能、半导体材料、精准医疗等前沿领域,深大团队连续取得突破,比如谢和平院士团队破解海水直接电解制氢难题,入选中国十大科技进展新闻。

它还特别注重产学研结合,四年里转化科技成果 365 项,服务中小企业 672 家,这种 “接地气” 的科研让论文产出有了持续动力。

西湖大学则走了另一条路子。

作为一所新型研究型大学,它聚焦生命科学、能源与碳中和等尖端领域,建立了多个重点实验室。

施一公院士领衔的实验室专门研究遗传物质表达与重构,曾安平院士团队则在智能低碳生物合成领域发力,这些前沿方向容易产出高水平论文。

西湖大学的优势在于机制灵活,能快速聚集全球顶尖人才,集中力量攻关重大科学问题,成立短短几年就在结构生物学等领域发表多篇顶级论文。

四、排名背后的教育新趋势,家长和学生该怎么看?

这次排名洗牌,其实释放了三个重要信号。

首先,中国高校的科研实力正在从 “单点突破” 转向 “全面崛起”。

不光浙大、清北这些顶尖名校表现抢眼,全国共有 26 所高校进入全球前 50,11 所双非高校闯进前 200,说明我国高等教育的科研基础越来越扎实。

其次,科研评价标准正在回归本质。

过去大家可能更看重学校名气,但自然指数告诉我们,真正的科研实力要看论文质量和创新成果。

深圳大学、西湖大学的逆袭,证明只要有足够的科研投入和正确的方向,普通高校也能弯道超车。

最后,地域和政策支持对高校发展影响巨大。

深圳大学能快速崛起,离不开深圳的经济实力和产业需求支撑;西湖大学则受益于浙江对新型科研机构的扶持政策。

这种 “地方经济 + 高校科研” 的联动模式,正在催生一批有特色的强校。

对学生和家长来说,选学校不能只看 “双一流” 帽子,还要关注学科实力和科研氛围。

如果打算走科研道路,那些在自然指数排名靠前的高校,可能能提供更好的实验平台和导师资源。

如果想毕业后进入高科技产业,深大这类产学研结合紧密的学校或许是更务实的选择。

下一篇:5人参赛斩获4项一等奖