北大考场惊现奥运冠军!王楚钦马上参加北大研究生新生考试

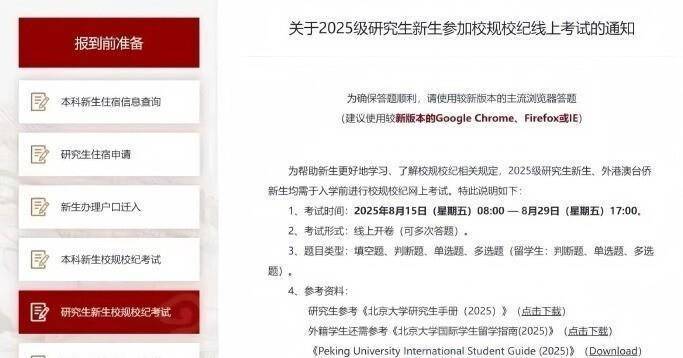

北大的新研究生们,最近都有一件“必修课”要完成——参加校规校纪的线上考试。填空、选择、判断题轮番上阵,还能开卷多次作答,从8月15日一直持续到29日。

不过,今年的考生名单里却出现了一个特别的名字:王楚钦。正是那位在巴黎奥运会上斩获两枚金牌的国乒世界冠军。消息一出,立刻引发了网络热议——“研究生也要考校规?”“线上开卷是不是只是走个过场?”

很快有人翻出了他的录取公示:初试为“初审合格”,复试成绩86分,总分第一。普通考生需要通过全国统考,而王楚钦则依靠“奥运冠军”的身份走的是“申请审核制”。质疑随之而来——“寒窗苦读不如一块金牌?”“冠军是不是享受了特权?”

北大方面随即回应,他走的是“单列计划”,不占用普通考生的名额,当年丁宁入学的路径也是如此。复试中,他没有任何特权:不仅演示了如何利用呼吸调节缓解压力,还递交了一份长达三十页的乒乓球旋转力学研究报告。

事实上,他的“学霸”属性早已有迹可循。去年,他通过考试进入先农坛体校,拿下了事业编岗位。今年4月,北大拟录取名单公示后,网友们迅速为他整理出“人生清单”:奥运金牌、事业编上岸、亚洲杯夺冠、如今又是北大研究生。球迷打趣:“别人24岁在考研二战,他已完成金牌、编制、学历三连杀。”

走进北大校门,对他来说挑战才刚开始。他的手机里存着200多份学习文档,飞机上背单词,奥运男单决赛后仅休息3小时便投入课程论文写作。今年初,膝盖积液严重到要做理疗,他依旧坚持每天三小时网课。凌晨五点,训练馆的灯光下,他的笔记本上既有英语单词,也有战术图解,右上角还贴着北大校徽。

北大体育教研部为他设计的研究方向紧贴实际——乒乓球技术分析与青少年培养,这与他退役后想要创办俱乐部、利用人工智能建模培养新人的职业规划完全契合。导师们早已看中他的实战价值,面试时让他分析奥运战术,他能将发球的旋转角度拆解得清晰透彻,被评价“比专业学生还深入”。

国乒历来不缺“学霸型选手”。丁宁2021年入读北大,马龙在北体大获得硕士学位,陈幸同甚至在攻读博士。王楚钦本科同样在北体大保送,2024年毕业典礼因奥运缺席,只能通过视频表达感谢。如今他从“北体”走到“北大”,网友笑称这是“体坛学霸的终极副本”。

校规考试在很多学生眼里是走过场,但王楚钦却对待得一丝不苟。他甚至向丁宁请教经验,得知多选题“陷阱多”,要像打球一样提前预判。训练笔记中,他写道:“校规第17条,学术不端直接退学。比赛场规则比这还多。”

他的日程紧凑到让人窒息:白天上北大的课程,下午在先农坛体校训练,晚上参加国家队合练。有人算过时间:硕士课程每周20学时,备战世乒赛时每天训练8小时。导师则坦然表示:“现役运动员可以申请分散修学分,当年丁宁也是这样熬过来的。”

外界的争议并未停歇。有人质疑冠军的“特权”,也有人力挺——“他一天练12小时为国争光时,你在刷题;他带伤冲击奥运金牌时,你在空调房复习。所谓公平,本就是不同赛道的拼搏。”北大体育教研部也公布数据:今年23%的硕士新生是现役运动员,比去年增加了近一半。

王楚钦本人很少回应,社交媒体上最新的动态依旧是世乒赛夺冠的照片,背景里静静摆着一本《运动训练学》。粉丝则调侃,在北大校规考试题库里,还能找到“教室禁用充电宝”的考题。

从球场到课堂,从冠军到学者,王楚钦的故事正继续展开。他用行动告诉我们,荣耀之后依然可以选择新的起点,奋斗从不设限。愿每一位努力的人都能在自己的赛道上,收获属于自己的金牌与掌声。

上一篇:郑鑫深入南山小学调研景泰蓝工艺室