清北的招生特权,是“双减”的最大障碍

荒唐的清北率

先说一则小故事,某县教育局长向县委书记汇报本县高考情况。

教育局长开口便汇报一本率、985比例如何,被县委书记打断:先别说这些没用的,一共考上几个清华北大?

一些县中,把有学生考上清北,作为全县教育质量有突破的标志。

而一些媒体,近年来把县中很少有考上清北的学生,作为“县中塌陷”的证据。

与此同时,一些民办高中,则给考上清北的考生,许以动辄数十万的高额奖金,以此吸引考生报考。

更为搞笑的是,有些家境一般的考生,考上清北后,继续复读,以换取高额的奖金,同时也给复读所在学校“增光”。

著名的高考钉子户——唐尚珺,1988年出生,从2009年开始,高考复读多年,只为考上清华大学。

其中曾陆续被广西大学、吉林大学、重庆大学、厦门大学、上海交通大学等高校录取,但都放弃入学,继续复读。

直到2024年,他36岁时,参加的人生第16次高考,被华南师范大学信息工程专业录取,终于宣布结束漫长的高中生活,进入大学,开启新的篇章。

清北的世界一流之路

其实,在上个世纪,清北远没有当下高高在上的地位。

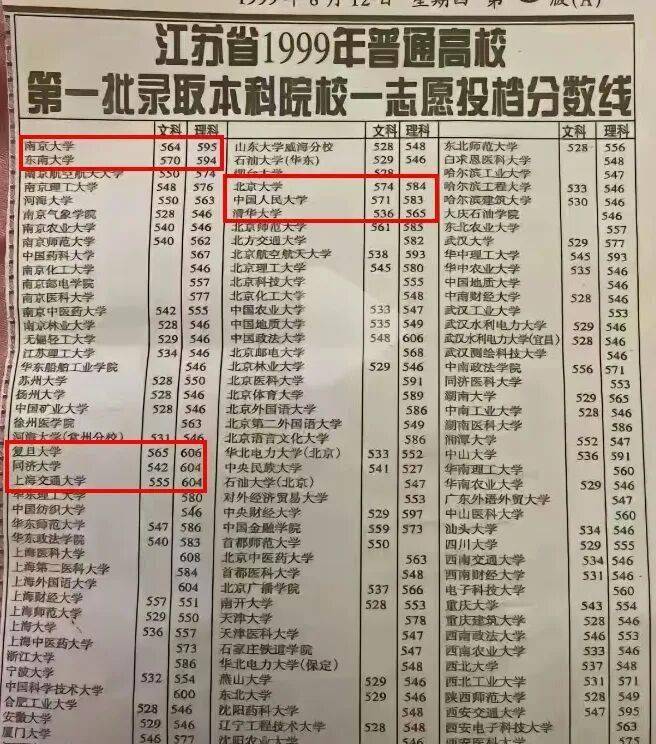

以1999年清北在江苏的录取分数线为例:

从图中可以看出,当年清北在江苏的最低录取分数线远低于上海的交复、同济,甚至低于江苏的本土双雄南大、东大。

当然也和这一年江苏采取考后估分填报志愿的方式有关,很多考生估分不准确,填报志愿比较保守,不敢填清北。

实际上,当年清华大学依然录取了大量高分考生:囊括了江苏省理科成绩前4名,650分以上的245名考生中,清华就录取了62名。

1999年5月4日,北京大学百年校庆之际,国家提出投入大量资金,把中国的部分优秀大学建设成为世界一流大学的设想,这也就是“985高校”的来历。

2015年10月,国家启动高校“双一流”建设计划。

2020年9月,清华大学、北京大学、中国人民大学官宣:全面建成世界一流大学!

也就是说,国内已经有3所比肩哈佛、耶鲁、牛津、剑桥的世界级大学了!

是不是有水分呢?不好说,大家心里有数。

如果只从经费预算上看,清华、北大已经与世界一流大学没啥区别。

2025 年的经费预算,清华大学以395.18亿遥遥领先,北京大学则以259.14亿 元位居第四(浙大、上海交大分居第二、三位),比全国很多省份的小县城的GDP都高。

但是,清华、北大有世界影响力的科研成果依然不多,校长念白字的笑话依然不断,官本位依然不改,却是不争的事实。

清北的招生特权

清北目前在全国范围内有哪些招生特权呢?

先来看看2025年清北招生人数及各部分的比例。

清华和北大总计本科招生人数都在3000多,其中一半安排在各种类型的特殊批次;一半安排在普通批次,分到全国各省市,平均也就五六十人。

1、奥赛金牌的保送

目前在高中阶段,有全国数学、物理学、化学、生物学、信息学五大学科奥林匹克竞赛,也即是俗称的五大奥赛。

根据政策,五大奥赛拿到金牌,并进入国家集训队的学子,可以保送清华、北大。

在各科人数分布上,数学60人,化学、物理、生物和信息学各50人,这样总计是260人。

也就是说,全国最顶尖的竞赛选手,全部落入清华、北大的囊中,其它高校只能干瞪眼!

2、扩充的强基计划

原本在自主招生部分,清华有领军计划、北大有博雅计划,是除了奥赛国家集训队外,第二波优秀学生的收割机。

2020年,自主招生改为强基计划,全国共有39所高校(基本上是原985高校)具备强基计划招生资格。

一般强基计划入围分为两类考生:一类是五大奥赛二等奖以上的破格考生,另一类则是凭高考成绩排序。

39所高校中,绝大部分高校强基计划招生比例在总数的5%左右,招生专业也仅限于基础学科。

而清华、北大的强基计划招生人数和招生专业,远超其它高校,招生比例在总数的四分之一左右。

由于强基计划不能兼报,因此奥赛金牌及一等奖考生,也基本上被清华、北大瓜分了。

3、数学和物理的特殊计划

清华和北大对于数学和物理有特殊才能的学生,有专门的选拔计划,将选拔对象从高三延伸到高二甚至初三,有些考生甚至无需参加高考,直接录取!

清华大学的数学选拔分为丘成桐数学领军计划和丘成桐数学英才班。

丘成桐数学领军(新领军)计划,招收初三至高三有数学特长的考生,录取100名左右考生。

丘成桐数学英才班,招收高二以上有数学特长的考生,旨在帮助少数具有数学天赋的学生在国际数学领域迅速成长,招生计划不超过30人。

清华大学的“攀登计划”,招收高二以上有物理特长的考生,录取60名左右考生。

北京大学的“数学英才班”,招收高二以上有数学特长的考生,录取100名左右考生。

北京大学的“物理卓越计划”,招收初三至高三有物理特长的考生,通过“物理卓越营”选拔不超过100名考生。

4、部分省市的零志愿

零志愿,特指清华、北大在部分省份设置的提前录取通道,一般在提前批次后、普通批次前。

零志愿不同于普通批次的平行志愿,考生填报后若达线,可优先录取,也可填报不服从,不会影响后续批次。

1998年起,上海开始把清华、北大放在独立的零批次单独录取,鼓励考生报考。

随着清北的招生倾斜,上海本地的交复,也逐渐在招生中失去了公平竞争的机会。

2023年,上海市政协委员韩正之等委员曾联名递交提案,建议取消清北的“零志愿”招生特权,但显然未能如愿。

从上述四类特权可以看出,清华、北大基本上把最具天赋、最勤奋的考生都收入囊中。

至于国家专项、高校专项、外语保送生、体育特长生,相比较而言,一是招生人数少,二是基础学科的特长没那么明显。

清北毕业生的特权

清华、北大不仅囊括了全国最优秀的学生,其毕业生也享有很多特权(有些是隐形的)。

1、选调生指标

众所周知,选调生是比公务员更高一个层级的人才,作为后备干部梯队,由各地组织部重点培养。

不少地方在招选调生时,往往对清北毕业生青睐有加,事实上他们的成长路径也比普通人快很多。

至于某些清北选调生,成长为主政一方官员后落马,那是另外一码事,林子大了什么鸟都有。

就像北大哲学系毕业生石平,不仅加入日籍,成为参议员,还卖国求荣诋毁中国,终于被外交部采取反制措施。

2、单位招聘

同样,不少单位尤其是国企在招聘时也对清北毕业生有隐形福利。

一些大学在招聘师资时,更是不公开地宣称,国内高校只认清华北大的博士生,而且只认三清、三北,也就是说本硕博要全部在清北完成学业才认可。

而前几年,深圳、苏州、杭州一些中学招聘教师时,更是大张旗鼓地公开宣称招了若干名清华、北大的毕业生,甚至是博士生。

清北的毕业生是不是在教学上一定比师范生更好,这个问题不在本文探讨之列。

但这些中学招清北毕业生,一般都是招有竞赛经历的,说白了是为了培养奥赛生。

3、落户特权

前些年特大城市落户没有放开时,高校毕业生要满足一定的积分才能落户。

当年上海落户基本上要研究生才能够得上积分,就专门针对清华北大的本科毕业生出台可以落户政策,这几年才将这一政策放宽到在沪世界一流大学建设高校的本科毕业生。

对双减生态的破坏

2021年7月,教育部发布双减政策,核心有两个:

减轻义务教育阶段学生过重的作业负担和过重的校外培训负担。

轰轰烈烈的双减已经执行了四年,双减的目标有没实现,相信大家心里都有评判,这里就不做评论。

家长的升学焦虑有没减轻?学生的升学压力有没减轻?

只要中考、高考制度依然存在,这些焦虑和压力事实上是不可能减轻的

把考上清北作为基础教育的最高目标,虽然不是直接给义务教育施加压力,但其压力层层传导,最终还是落在义务教育头上,恶化了义务教育的生态。

毫无疑问,这层压力首先传导到高中。

超级中学垄断了当地的优质生源,采取分层教学,设立各种科创板、理科班,有的干脆就叫清北班,以冲刺清北作为目标。

以竞赛、强基、物理数学特殊计划作为目标,就必须全力在五大奥赛争取获奖,当然最好是拿到金牌、参加国家集训队,这也是前面很多高中招聘清北毕业生的根本原因。

以裸考清北作为目标,就必须各科非常均衡,都要取得高分。

实际上一门学科为了提高几分分,就必须投入多百分之几十的精力,唯有拼命刷题,这也是衡水中学最为大家诟病的地方。

接下来,压力则由高中传导到初中。

众所周知,高中为了抢到优质生源,一般都不看重中考生源,也会以自主招生、科创班名义提前掐尖。

由于中考自招的难度往往超过中考水平,就逼着这些学生提前学习,往往在初二、甚至初一就学完初中内容,余下时间用来强化学习、提前学习高中内容。

至于以数学、物理、信息奥赛作为未来目标的孩子,更是要从初中、乃至小学阶段就要提前抢跑、学习奥赛内容,到高中再开始学,时绝对来不及的。

就这样,神化清北,把清北作为升学最高目标,只能一路超前、一路抢跑,哪里还谈得上双减!

上一篇:暖心!广州法考全方位护航考生考试