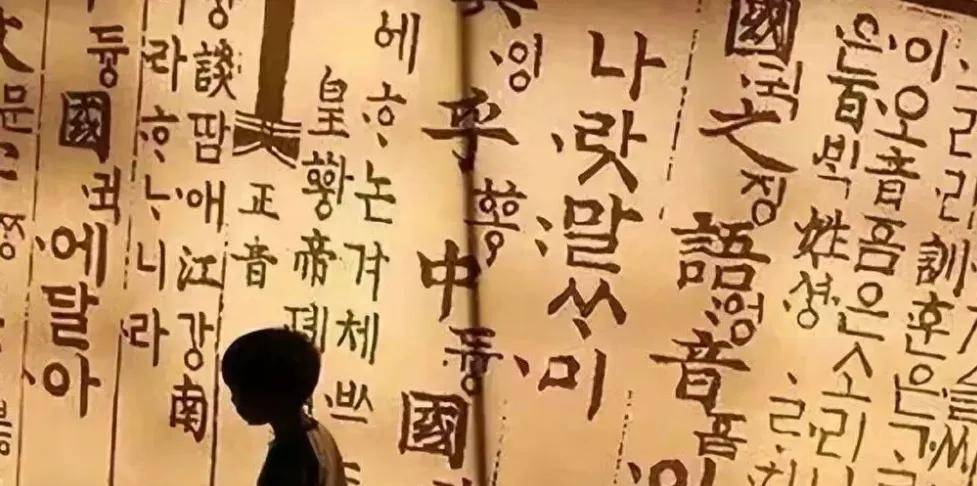

韩国人又破防了,在韩国废除汉字几十年后,韩语最终被确认为“中国拼音分支

韩国最近又上演了一出“文化破防”大戏——大学生考试时面对“이해”抓耳挠腮,不知该选“理解”还是“利益”,活像困在汉字迷宫里的探索者。这事儿看似小,却戳破了韩国几十年的文化自尊泡泡:废除汉字后,韩语竟成了“中国拼音”!

这感觉就像辛辛苦苦证明自己是“纯天然”的,结果基因检测一比对,竟是中华文化血脉的印记!上世纪的“去汉字化”运动本想靠“纯韩文”立文化人设,结果发现语言基因根本改不了——韩语词汇六成七是汉字词,十句话里七句带着中华烙印。

当年朴正熙政府举着“爱国”大旗,把汉字从教育系统踢出去,自以为能彻底“断奶”。结果呢?韩语瞬间患上“同音词失语症”。“이해”能是“理解”,也能是“利益”“利害”“李海”,全靠上下文猜谜,活像没字幕的外语听力考试。更讽刺的是,身份证还得用汉字标注姓名,不然“张三”“李四”全得撞车——绕一圈发现还是得抱汉字大腿。

文化割裂的代价更扎心。韩国年轻人现在看历史古籍,跟看天书似的。2017年调查显示,本科毕业生汉字识别率不到三成,六成人连自己名字都不会写。这就好比为了“独立”把家里中文书全烧了,结果连爷爷的日记都读不懂,成了“文化失孤”一代。

更绝的是南北文化分裂。朝鲜至今在文献和重要场合用汉字,韩国却彻底“去汉”,导致原本同宗同源的民族,现在连“根”都长成了两种模样。韩语想靠纯韩文重新定义词汇?这操作堪比给大脑做“格式化”——汉字带给韩语的不仅是词汇,还有一整套逻辑和思维模式,想彻底“去汉”,得连脑子一起换,可能吗?

这场“文化实验”最深刻的教训是:文化的生命力,靠行政命令斩不断。它像空气和水,早渗进生活每个毛孔。你越反抗,越能感受到它的无处不在。韩国人现在才痛苦地发现,引以为傲的韩文,本质上就是汉字的“拼音符号”;所谓“文化独特性”,底层代码还是中文写的。

半个世纪的“文化独立”运动,换来的是与历史的断裂、年轻一代的迷茫、社会的沟通困境。当他们重新审视这段历史,不知会不会拍着大腿喊:“早知今日,何必当初!”

历史没法假设,但现实足够深刻。那些为“文化纯洁性”沾沾自喜的人,该想想:割断根的树,能走多远?真正的文化自信,从来不是靠否定过去,而是源于对历史的深刻理解和包容。毕竟,真正的“纯天然”,从不是靠烧书砸锅证明的——它早就在你的血脉里,刻在骨头上,写在每一句带着汉字基因的韩语里。

这场“破防”闹剧,终究是面照妖镜——照见的不只是韩国的文化困境,更是所有试图用行政手段“格式化”文化的徒劳。毕竟,文化的根,扎得越深,才长得越稳;砍得越狠,反而越显眼。这道理,不只韩国该懂,所有沉迷“文化纯洁”的人,都该醒醒了。毕竟,文化的生命力,从来不是靠否定过去,而是靠传承与包容!