亚历山大·格罗滕迪克:重塑代数几何的“概形革命”

1945年5月,亚历山大·格罗滕迪克17岁。他与母亲搬至蒙彼利尔郊外的一个小村庄,并进入蒙彼利尔大学学习。然而,他很快发现课堂上的教学几乎完全照本宣科、缺乏洞察。据数学家迪厄多内(Dieudonné)后来的评价,当时的蒙彼利尔堪称“法国大学中数学教学最为落后的地区之一”。

正是在这种沉闷而封闭的环境中,格罗滕迪克展现出非凡的自学能力与独立思考精神。大学三年间,他大部分时间都用于弥补中学教科书中关于“长度、面积和体积”严格定义的缺失——完全依靠个人努力,他独立重新发现了测度论与勒贝格积分的基本概念。这段早年经历不仅预示了他日后追求数学根本与重建理论的倾向,也塑造了他以结构主义思维超越直观、直面数学本质的研究风格。

在20世纪数学史上,亚历山大·格罗滕迪克的名字与“代数几何的重构”紧密相连。他被广泛认为是20世纪最伟大、最具影响力的数学家之一,其贡献不仅在于一系列意义深远的成果,更在于引入了一种全新的数学方法,从根本上改变了数学家理解数学结构的方式。格罗滕迪克并未局限于推进代数几何的某一具体方向,而是以概形理论(Scheme Theory)为核心,彻底重建了该学科的基础框架,将其从对特定域上光滑图形的研究,提升为一门能够统一描述代数、几何与数论结构的普适数学语言。这一革命性工作不仅确立了代数几何作为现代数学核心分支的地位,还极大地推动了数论、拓扑学等多个领域的突破,其影响延续至今。

概形理论诞生的时代动因:传统代数几何的局限

在格罗滕迪克之前(即20世纪上半叶),代数几何的研究长期受限于三大瓶颈,难以实现根本性突破:

基域的局限性:传统理论主要建立在复数域(或更一般地,特征为零的代数闭域)之上,研究对象为“代数簇”(如椭圆曲线、射影曲面)。然而,这一框架难以推广至有限域、整数环等更一般的代数结构。由于数论中的许多核心问题(如素数分布、丢番图方程的解)强烈依赖于对这类结构的几何理解,传统代数几何与数论之间长期缺乏有效的沟通桥梁。

对光滑性的过度依赖:经典代数簇仅能描述“无奇异点”的几何对象(如光滑曲面),但数学与物理中大量重要的对象(如带尖点的曲线、有奇点的曲面)无法被纳入该框架,传统方法对这类对象的分析能力薄弱,且缺乏系统的处理工具。

代数与几何对应的不充分性:尽管笛卡尔坐标早已建立代数方程与几何图形之间的初步对应,但这种对应更多是形式上的。传统方法未能充分实现从代数结构(如交换环的理想、模)直接推导几何性质(如拓扑结构、函数行为),代数与几何之间缺乏内在、精确的对应机制。

正是这些局限性促使格罗滕迪克意识到:必须构建一种更一般、更抽象的几何对象,它既能容纳奇异性、适用于任意基域,又能实现代数与几何的深度融合——概形理论正是这一思考的产物。

概形理论的核心架构:从“簇”到“概形”的飞跃

格罗滕迪克的核心思想是“以代数结构定义几何对象”,彻底摆脱对几何直观的依赖。值得一提的是,他本人对具体数字几乎毫无兴趣。在一次讨论中,当被要求举出一个素数的例子时,他竟说出了57(实为3×19)——这一轶事后被称为“格罗滕迪克素数”,也恰好体现了他对高度抽象代数结构的专注。概形理论的数学架构主要建立在以下两个关键概念之上:

概形的基本定义:拓扑空间与结构层

概形(Scheme)并非传统意义上的“几何图形”,而是一个由两部分构成的数学对象:

拓扑空间(承载几何结构):格罗滕迪克将几何中的“点”推广为交换环的素理想。对任意交换环R ,其所有素理想构成的集合赋予扎里斯基拓扑(Zariski topology),形成所谓仿射概形,记作Spec(R) 。

例如,当S = Spec(ℂ)时,该态射对应传统复数域上的代数簇;而当S = Spec(ℤ)时,则对应算术概形,从而成为数论与几何之间的桥梁。

结构层(实现代数与几何的融合):在拓扑空间的基础上,格罗滕迪克附加了一个结构层(Sheaf of Rings),该层将每一个开集映射到一个交换环,解释为该开集上的“代数函数环”。

结构层使得几何对象的局部性质可以通过代数方式精确描述。例如,函数的零点、空间的连通性等几何问题,可转化为环的理想结构或同态性质等代数问题。

概形的拼接:从局部到整体

仿射概形是概形理论中的基本构建单元,类似于微分几何中的坐标卡。通过将不同的仿射概形沿公共开集“粘合”,可以构造出更一般的概形。

例如,射影直线可以通过粘合两个仿射直线Spec(ℂ[x])和Spec(ℂ[y])得到,其中粘合映射由环的局部化操作实现。这一方法既保留了几何直观,又确保了代数操作的严格性。

关键突破:“相对观点”的引入

格罗滕迪克的一项革命性思想是将理论重心从单个概形转向“概形之间的态射”(Morphism),即所谓的“相对观点”:

传统几何主要研究“绝对空间”(如复数域上的曲线),而概形理论强调“相对结构”,即一个态射 f: X to S ,其中 S 称为基概形(Base Scheme)。

这一观点统一了不同基域和不同几何背景下的研究对象,使得复数域上的流形、有限域上的曲线乃至整数环上的算术结构均可纳入同一框架下研究。

奠基性著作:作为“数学圣经”的EGA 与 SGA

格罗滕迪克数学创造力的巅峰时期集中在1957至1970年间。1958年,他成为法国高等科学研究所(IHÉS)的创始教授,并在此迎来学术生涯的黄金时期。他打破传统学科壁垒,将数论、拓扑和分析的思想融入代数几何,而概形理论的系统化表述主要通过以下两部巨著实现:

《代数几何基础》(Éléments de Géométrie Algébrique,简称 EGA)

定位:概形理论的奠基性著作,由格罗滕迪克与让·迪厄多内(Jean Dieudonné)合作撰写,共4卷(总计近2000页),于1960–1967年间出版。

核心内容:从交换代数(环、模、局部化等)出发,逐步定义仿射概形、一般概形、态射、层上同调等核心概念,最终建立代数几何的公理化体系。EGA 以极度抽象和严格著称,其推导完全不依赖几何直观,纯粹基于代数逻辑,从而保证了理论的普遍性与严格性。

意义:EGA 首次将代数几何从一门依赖具体例子和直觉的学科转变为一个建立在公理基础上的严格数学分支,为后续研究提供了标准语言。值得指出的是,格罗滕迪克早于1957年在日本《东北数学杂志》上发表《同调代数的某些方面》,已为 EGA 的写作奠定了理论基础。

《代数几何研讨班》(Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie,简称 SGA)

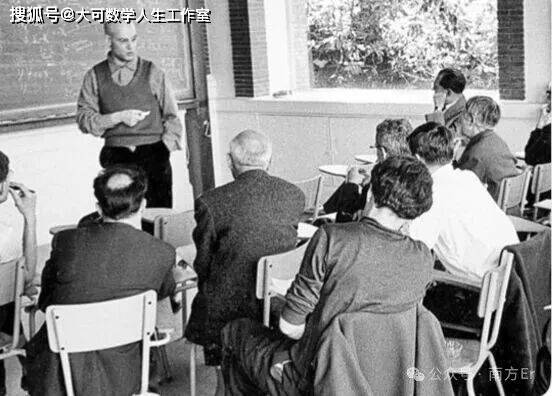

定位:EGA 的深化与扩展,基于格罗滕迪克在IHÉS主持的研讨班(1960–1969)讲义整理而成,共7卷。他的讲课极具魅力,吸引了一批优秀的学生和合作者,形成了影响深远的格罗滕迪克学派。

核心内容:SGA 在 EGA 的基础上引入了平展上同调(Étale Cohomology)、晶体上同调(Crystalline Cohomology)等新型上同调理论,解决了在一般基域(特别是正特征域)上定义拓扑不变量的难题。其中,平展上同调为有限域上的代数簇提供了类似拓扑空间的上同调群,成为证明“韦伊猜想”的关键工具。

意义:SGA 不仅完善了概形理论,还培养了一代代数几何学家(如皮埃尔·德利涅、米歇尔·雷诺)。1966年,格罗滕迪克因“在韦伊和扎里斯基的基础上为代数几何带来根本性进展”获得菲尔兹奖,其学术影响达到顶峰。

概形理论的辐射性影响:改变数学的版图

概形理论的影响远超出代数几何本身,它像一座桥梁,连接多个数学分支,催生了诸多重大突破:

为韦伊猜想提供工具,连接数论与几何

1949年,安德烈·韦伊(André Weil)提出了关于有限域上代数簇有理点个数的韦伊猜想,该猜想揭示了有限域几何与复拓扑之间的深刻联系,但长期缺乏合适的工具予以证明。

格罗滕迪克通过发展平展上同调,为有限域上的概形定义了具有良好的拓扑性质的上同调理论,从而满足了证明韦伊猜想所需的条件。1974年,他的学生皮埃尔·德利涅(Pierre Deligne)最终利用该工具完全证明了韦伊猜想,该成果被视为20世纪数论与几何最重大的突破之一。

催生算术代数几何,推动费马大定理证明

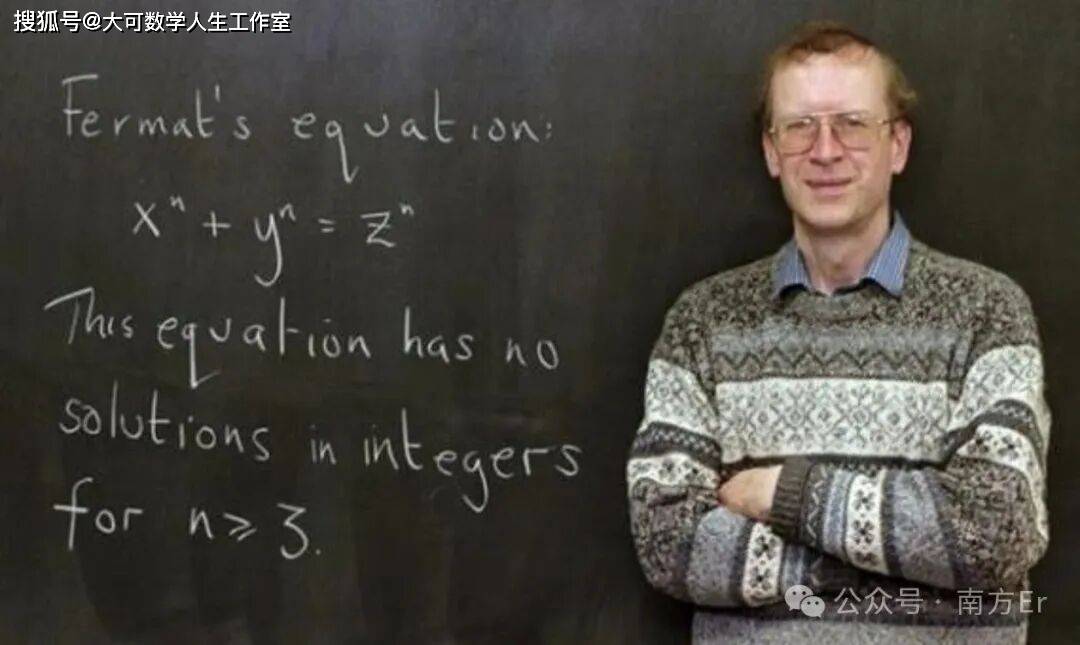

概形理论将整数环ℤ视为几何对象Spec(ℤ),从而诞生了算术代数几何(Arithmetic Algebraic Geometry)。该学科将数论中的丢番图方程(例如费马方程x^n + y^n = z^n)转化为算术概形上的几何问题。

1994年,安德鲁·怀尔斯(Andrew Wiles)证明费马大定理时,核心工具之一是椭圆曲线的模性,而该证明严重依赖于模概形、伽罗瓦表示等源于概形理论的概念。可以说,若无格罗滕迪克所建立的框架,怀尔斯的证明难以实现。

影响拓扑学、表示论等相关领域

概形理论中发展的“层”、“上同调”与“函子性”等思想也被广泛应用于拓扑学(如拓扑层的上同调)、表示论(如代数群的概形结构)、甚至数学物理(如弦理论中的模空间理论)等领域。

例如:现代拓扑学中的层论(Sheaf Theory)直接源于格罗滕迪克对结构层的研究,现已成为处理局部与全局关系的基本工具。

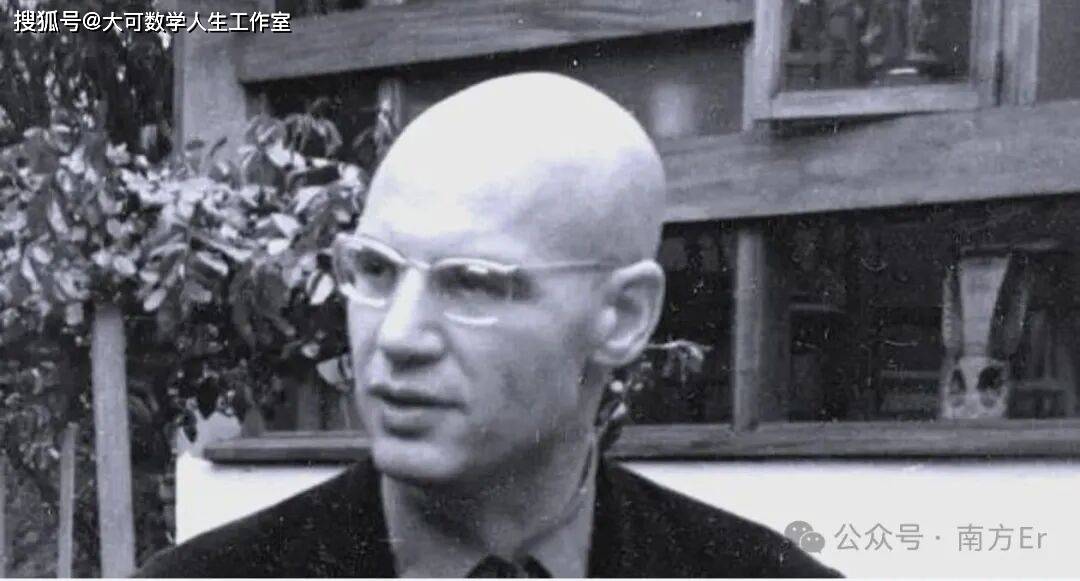

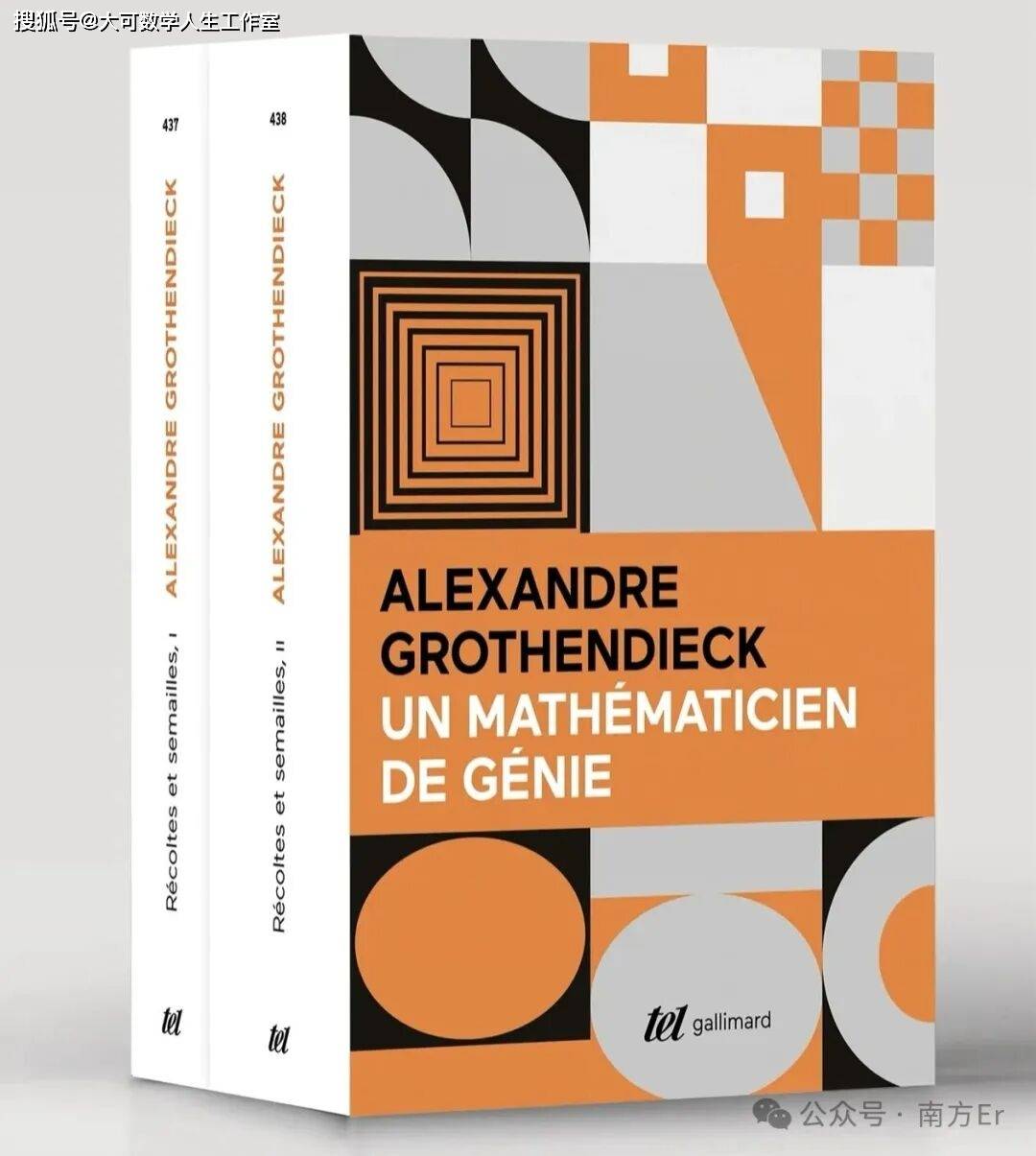

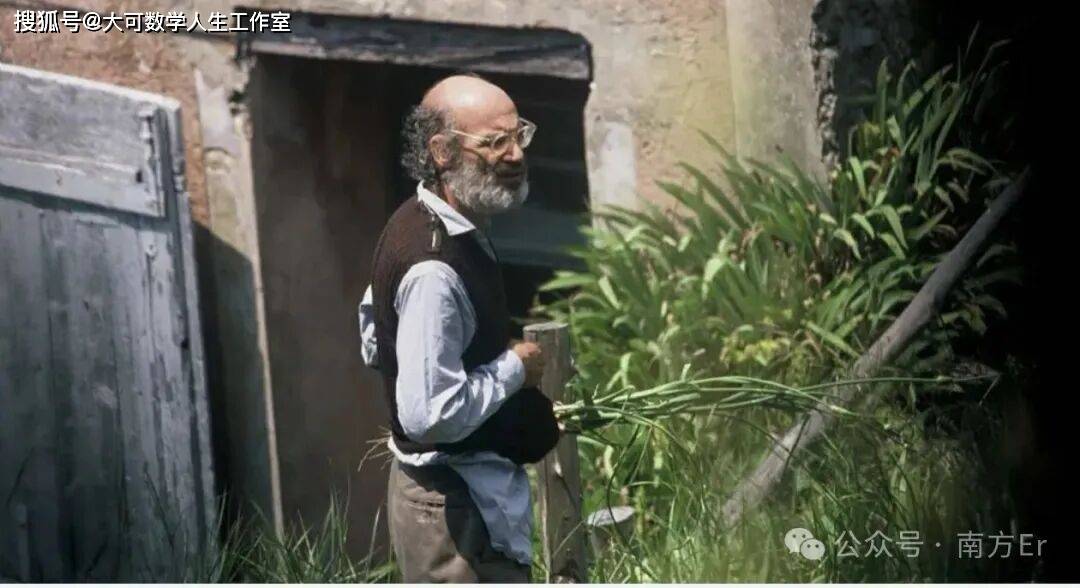

格罗滕迪克的一生充满传奇色彩:他是数学天才,却也对世俗事务异常疏离。壮年时体格强健、擅长拳击的他,在日常生活和政治常识方面却如同孩童——据说当同事提到NATO时,他竟表示不知为何物。1970年,因政治理念与学术体制分歧,他离开IHÉS,辞去崇高教职,前往蒙彼利埃大学任教十五年,对学术地位毫不在意。退休后,他完成自传《收获与播种》(Récoltes et Semailles),并写下大量哲学与数学沉思。1991年起,他隐居于法国比利牛斯山深处的一个小村,邻居照料着他的生活,据说他曾试图“仅靠蒲公英汤过活”。尽管自1990年代起他彻底远离学术圈,却仍被许多追随者视为精神象征。

格罗滕迪克于2014年逝世,但他所创立的概形理论已成为现代数学的基础设施。他的贡献远不止于引入新对象,更在于彻底改变了数学家理解数学的方式:从“以几何直观引导代数”转向“以代数结构定义几何”。这一思维范式的转换,深刻影响了数学此后数十年的发展。

如今,无论是数论中的朗兰兹纲领、代数几何中的霍奇猜想,还是物理学中的弦理论,都离不开概形理论的语言与工具。格罗滕迪克所引领的这场“概形革命”,仍在持续推动数学向着更统一、更深刻的方向发展——他不愧为“20世纪最伟大的数学统一者”。