扒了1个月,终于搞清楚了「香港插班」背后的信息差

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文、编丨Sherry

最近两年,香港正在从留学生“备选”逐渐坐上“主桌”。

据香港《星岛日报》消息,香港今年多所高校申请量暴涨200%,部分院校收到了历史最高数量的申请。例如,香港大学已经收到超2.5万份内地生申请,创历史新高。

超强吸引力的背后,是更为激烈的竞争。 再加上7月末DSE的一条新政,赴港留学的竞争甚至开始“向下转移”。

「香港插班」这条路,彻底火了。

“准备了两年,投了10所学校的申请,8所没学位,另外两所连面试机会都没给,连Band3的学校都满了。”一位前来香港陪考的内地家长无奈表示。

今年,这种情况并非个例。据香港媒体报道,刚刚过去的秋季插班季,香港各大中小学门口再现排队人龙,跨境学生与香港本地生源叠加,插班学位竞争愈发白热化。

香港插班考试现场,图源:小红书@港漂六日

新政之下,内地家长的“抢跑行动”已经开始,香港顶尖中小学,正在被挤爆。

香港插班,自有一套体系

先给大家简单介绍一下香港的基础教育体系。

与内地不同,香港基础教育体系更为多元、复杂。目前,香港实行15年免费义务教育制度,即3年幼儿园+6年小学+6年中学。 免费的前提是,学生需要入读公营的官立学校或资助学校。

,可以详细了解。

在香港,名牌中小学的含金量堪比名牌大学。若能被band1的学校录取,基本等于半只脚就迈进了港八大。

而「香港插班」,其实就是转学,但有自己的一套体系:

✦

一种是 等待教育局统一派位。 家长可以向附近“教育局区域教育服务处”申请学位安排支援,2025-2026学年起,这项服务将延伸至高中阶段。高年级家长无需担心到港后,孩子没学上,但是需要降低一些对学校的期望。

✦

另一种是 自行派位,家长可以向全香港任意中小学递交申请资料 ,学校会根据申请资料、考试、面试等表现,综合考虑是否录取。

✦

到香港插班,也有“黄金窗口期”。

首先是小三至小四阶段,因为香港小学五年级下学期会进行呈分试,与中学升学派位直接挂钩;其次,是中一至中三阶段,因为中三结束后要开始DSE选科。

其中,小六基本不接受插班,即使申请插班,也会做降级处理,另外部分中学接受中四、中五插班,几乎没有学校接受中六插班。

另外,各个学校的插班学位并不固定,完全取决于学校是否有学生转出,空出位置。因此, 学位名额非常有限且不确定,头部学校的插班竞争更是非常激烈。

赴港插班

弥漫的是家长对未知的焦虑

今年9月,晓晓妈的女儿成功插班到香港某资助小学。晓晓原先在北京某公立小学就读2年级,由于孩子本身不适合应试的教育环境,再加上多才多艺,晓晓妈才动了为孩子换个学习环境的念头。

很多家长对「香港插班」这件事存在焦虑,主要是因为这背后存在着巨大的信息差。外滩君也偷偷在几个香港插班交流区围观了一段时间,群内大 家谈论的无非围绕几件事:

哪个学校开放了插班名额?

啥时候可以递申请?

递了申请有没有收到考试通知?......

香港插班群内问题汇总,图源:小红书截图

与内地统一招生不同,香港插班没有统一平台、明确时间或公示渠道,其过程复杂,考验的不仅是孩子,更是家长的信息搜集与规划能力。

首先,香港各个学校的学位释放时间极其不固定。

香港中小学的插班名额并不是集中在某一时段发布,而是由各校自行决定。虽然大多数学校倾向于在春季学期末以及6月至7月之间公布名额,但仍有很多学校会因学生转出、退学或其他情况而临时释放插班机会。

这种全年动态、高度不确定的发布方式,迫使家长必须长期保持高度警觉,时刻关注心仪学校的最新动态,并时刻准备着。

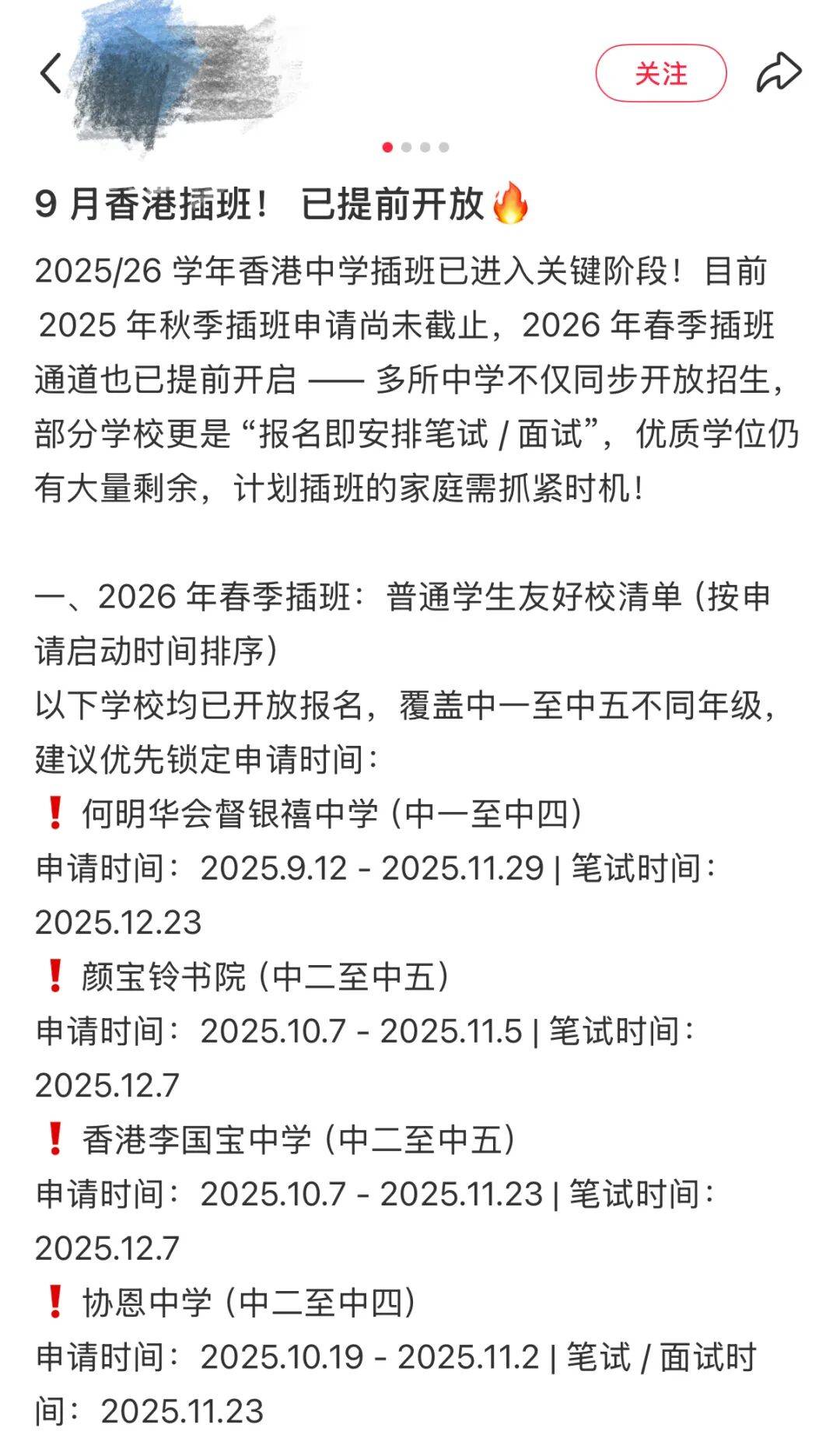

即使已经到秋季插班尾声,部分学校还会有一些插班名额流出,甚至一些春季插班的通道会提前开启,图源:小红书截图

其次,为孩子准备插班的申请资料也需要“随机应变”。

想要成功插班至一所更好的学校,家长往往需要准备一份“诚意十足”的申请材料合集。

其中通常包括孩子的 自荐信、推荐信、成绩证明、个人简历以及各类身份证明等材料。不同学校对申请材料的要求有所不同,家长应针对目标学校的具体规定进行准备。

晓晓妈提到,因为女儿年龄尚小,她不得不以家长的身份代写申请信。这类申请信并没有统一模板,需要结合目标学校的的要求来个性化撰写,相当于每一封信都是为学校“量身定制”的。此外,如能获得老师出具的推荐信,也会成为申请中的“加分项”。

晓晓妈准备的申请资料,图源:小红书@晓晓妈香港陪读

另外,由于北京公立学校在低年级阶段不设考试,因此没有传统的成绩单。 晓晓妈用北京学生通用的《综合评价手册》作为替代性材料,实践证明,这种方式是可行有效的。

除了自荐信和成绩单,一份详实的简历也是“必需品”,需涵盖孩子的特长、各类赛事奖项、一些社会活动等。

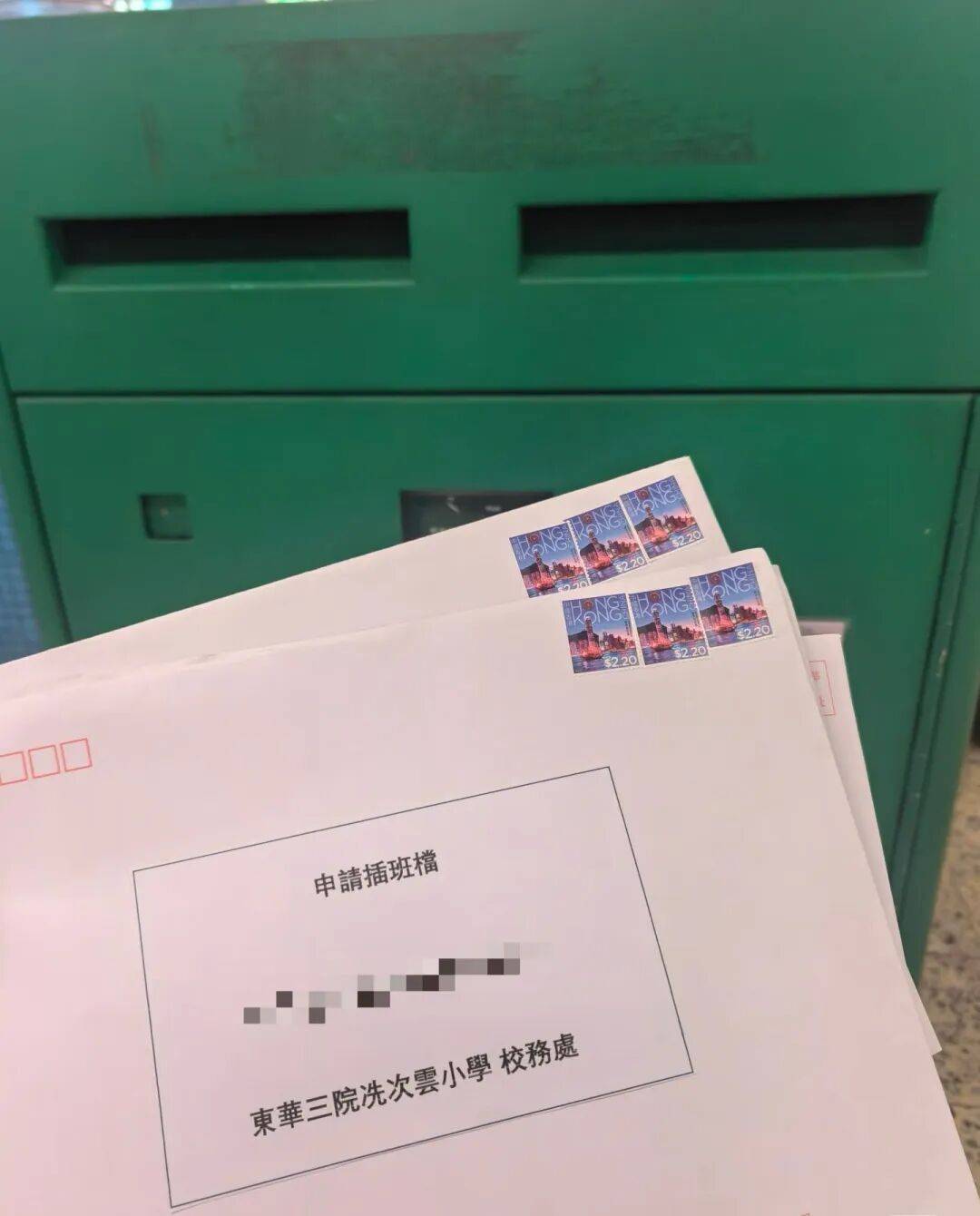

另外,香港插班的申请投递路径,往往不够明晰。

与内地常见的统一平台或明确的报名指引不同,香港很多学校并未在官网清晰说明插班申请的提交渠道,各个学校的投递路径可谓是“花样百出”,有些学校接受线上投递,而有的学校甚至还需要提前电话预约,才能到校投递。

晓晓妈表示,晓晓是今年7月才正式拿到受养人签证的,算是赶上了秋季插班的末班车。她综合孩子自身水平、学校位置、排名、教学性质等条件,为孩子选出了20多所学校。

有些学校接受线上投递,因此晓晓妈在未抵达香港之前,就先用Email投递了一波,抵港之后又以快递的形式,向一部分学校递交了申请,另外,还有几所学校,需要家长亲自将材料交到学校去, 整个过程还挺“费妈”的。

晓晓妈去邮筒投递资料,图源:小红书@晓晓妈香港陪读

这种不透明的投递机制,不仅增加了香港插班申请的难度,也导致很多家长因信息不准而错失机会。

除此之外,插班考试内容因校而异,备考压力不小。

香港各中小学在插班招生中拥有完全自主的命题权,考试内容、形式和难度差异显著。有的学校侧重英语笔试与面试,有的则重视数学逻辑或学科综合能力,甚至有学校会采用较高年级的题目来筛选学生。

这种高度异构的考核机制,意味着学生往往需要做多手准备,广泛复习, 其压力和不确定性远超体系化、标准化的大型入学考试。准备考试前,晓晓妈就为孩子从各个渠道,网络了不少备考资料,找资料的过程,其实并不费劲。

谈到具体的考试,晓晓妈表示女儿只是一个即将上3年级的学生,参加插班考试的时候, 要在两个小时内完成语数英每科15页A4的卷子,孩子压力还是挺大的。甚至有时候孩子在规定时间内,根本做不完。

最后,赴港插班还会有一个“语言问题”。

不少香港学校非常普遍重视“两文三语”(英文、中文书面语;英语、粤语和普通话口语)能力,若学生粤语表达能力有限,即便学术成绩出色,也可能在面试中处于劣势。

对于以内地为成长环境、不熟悉粤语的学生而言,这无疑是一道额外的难关。因此,在为孩子选择学校时,也需要考虑这一点。

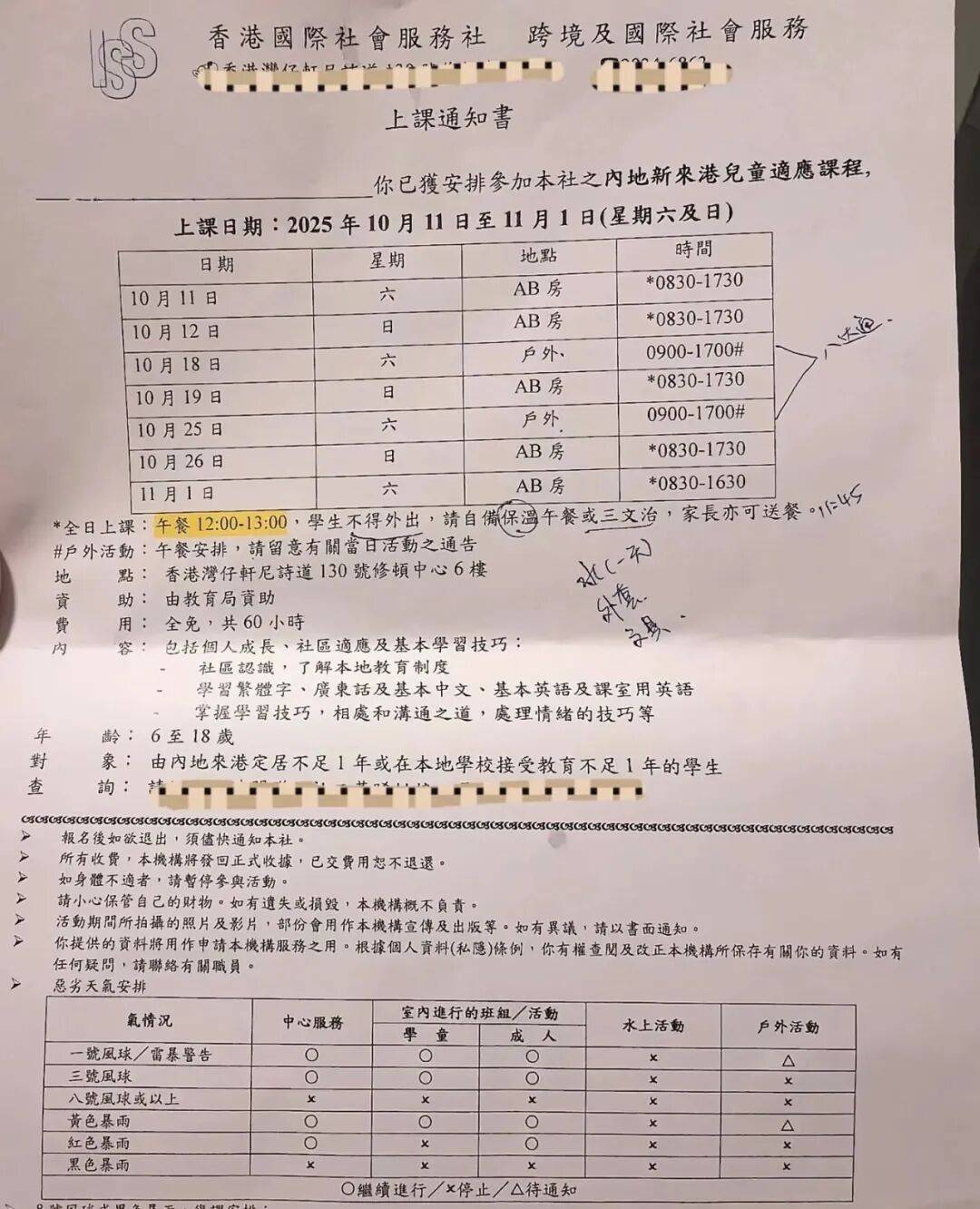

香港政府为插班生们提供了免费的粤语以及基础英语的课程,共60个小时,帮助插班的孩子们迅速突破语言难关。

适应课程报名表,图源:小红书@晓晓妈香港陪读

香港插班的信息差贯穿在整个过程之中,每一个环节都存在不确定性和不公开性。也正是这种系统性模糊,这无疑加剧了家长的迷茫与焦虑,使得插班之路变成一场信息战、体力战与心理战。

「香港插班」的供需平衡

正在被打破

对于长期关注香港升学的家长来说,「香港插班」一直是本地教育圈里的“基本操作”。

今年在多项因素的叠加影响下,这一赛道更是涌入了更多内地家庭, 「香港插班」的供需关系正在被打破。

根据DSE新政要求,孩子想保住“本地生”身份,必须提前2年来香港读书。

另一方面,今年正值首批“高才通”三年签证到期,不少家庭抢在此节点前为子女办理插班,进一步加剧了今年的中小学阶段学位竞争。

与此同时,香港“杀校潮”正在持续蔓延。由于出生率持续走低、移民潮导致适龄学童减少、生源追逐顶尖名校学位的多重压力,近三年全港中小学已累计缩减超过100个教学班。

生源暴增,学位缩减,如今不止Band1的学校在精挑细选,就连排名靠后的学校都变得“挑剔”了。

有教育顾问说:“以前Band2、Band3的学校,基本上材料过得去就能进。现在不一样了,它们也开始面试家长,问你的教育理念,问你对学校的期望。”

更残酷的真相是,随着更多生源的涌入,再加上本地生固有的插班需求,未来,香港中小学的学位竞争只会愈发激烈。

今年,全港471所中学每年大约提供3.2万个插班学位,但有超过10万人申请。

其中,热门直资、私立和传统名校的常年录取率低至5%,其中部分热门小学的录取率低于2%。

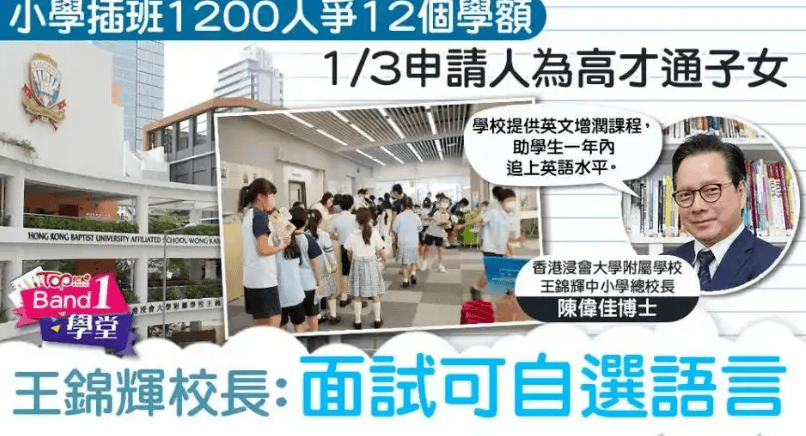

另外, 以香港浸会大学附属学校王锦辉中小学为例,网传今年小学部开放了12个插班名额,吸引了近1200人报名,100人里才能录1个。

香港教育生态多元,插班也没有所谓的标准答案,只有“越早规划,越多选项”。晓晓妈谈表示, 在香港插班很像一个“升级打怪”的过程,越早开始自然更有优势。

插班之路没有标准答案,但却有“最优策略”。与其孤注一掷搏“神校”,不如提前做足功课、拓宽信息渠道、寻求专业支持,陪孩子闯好每一关。

上一篇:文化为魂 产业为体 交叉为用