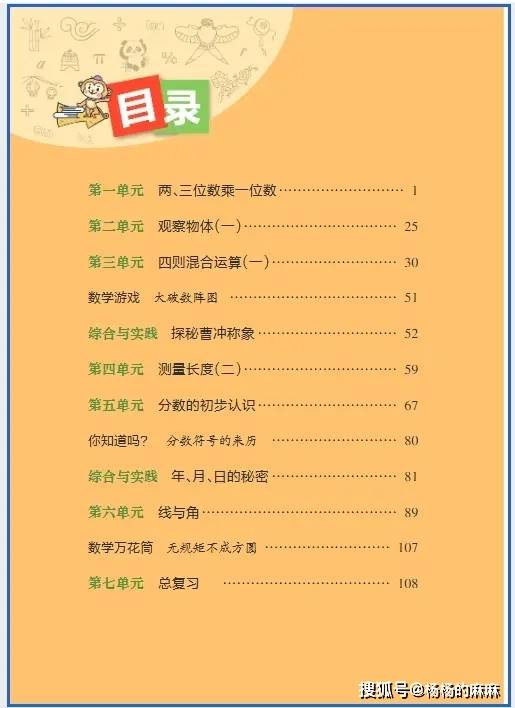

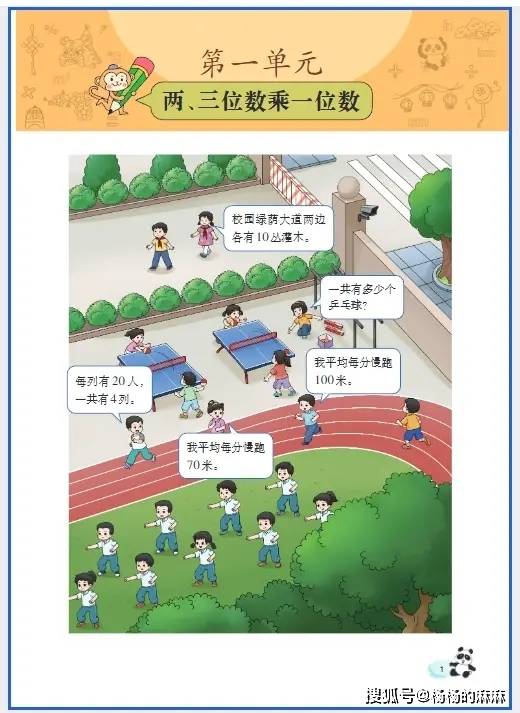

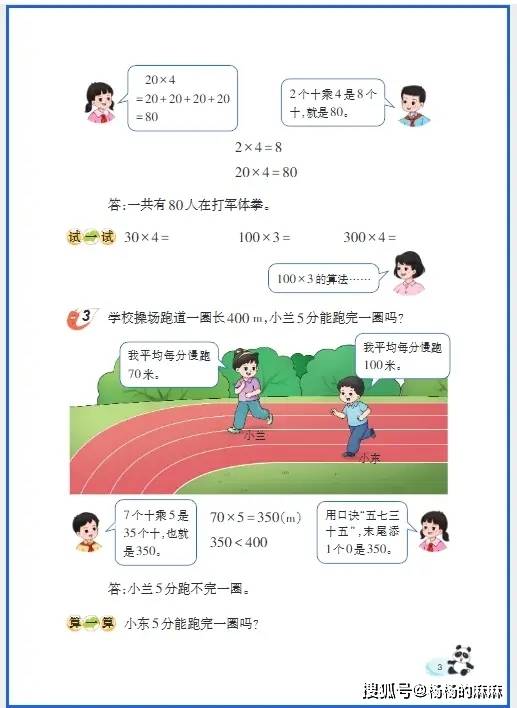

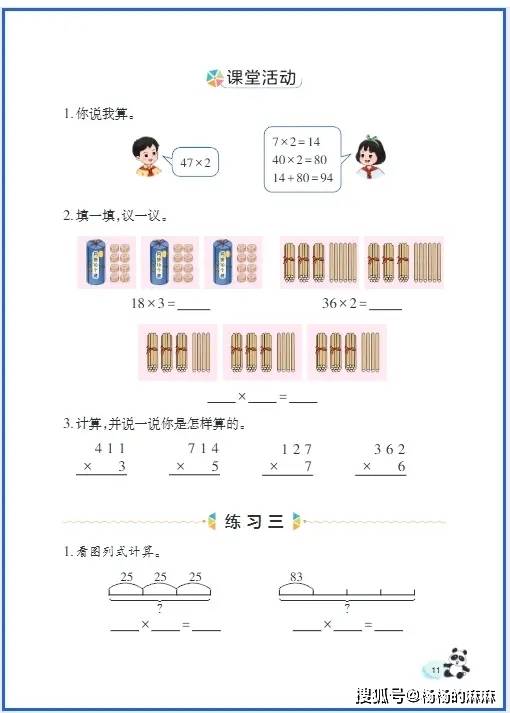

2025秋新教材西南大学版小学三年级数学(上册)电子课本高清PDF版可打印

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新西南大学版三年级数学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

从 “会做题” 到 “会思考”:数学思维与解题能力进阶指南

很多人觉得数学难,不是因为 “脑子不够用”,而是陷入了 “死记公式、盲目刷题” 的误区。真正的数学能力,是从 “被动套模板” 到 “主动搭逻辑”,从 “算对答案” 到 “吃透本质” 的过程。以下从认知重构、解题策略、习惯养成三个维度,结合不同学段实例,拆解数学能力提升的落地方法。

一、认知重构:让数学 “从抽象到具体”,吃透本质才是关键

数学不是孤立的公式集合,而是 “有逻辑的知识网络”。想要夯实思维基础,关键是跳出 “记结论” 的误区,做到 “知其然,更知其所以然”。

1. 溯源式理解:把 “公式定理” 变成 “可推导的逻辑”

死记硬背的公式就像 “没有根的树”,遇到变形题就会倒。真正的理解,是追问 “公式怎么来、定理适用在哪”,用推导过程串联逻辑。

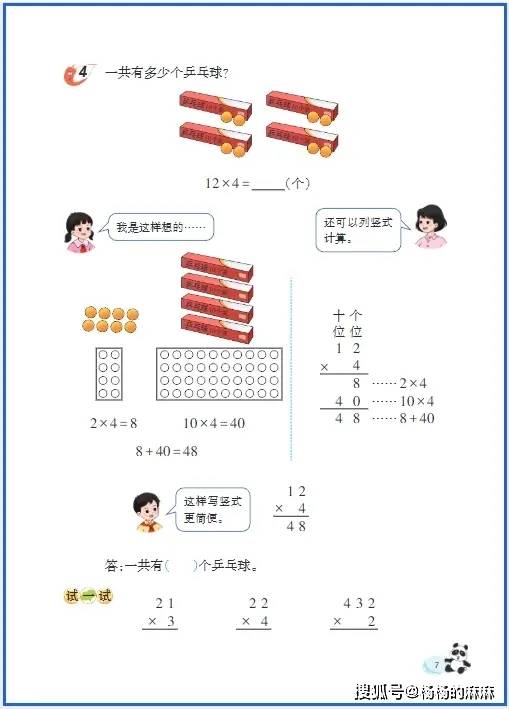

- 小学实例:乘法分配律 “(a+b)×c=a×c+b×c”

不用直接记公式,而是用 “分物品” 的场景理解:“把 3 箱苹果和 2 箱梨分给 5 个班级,每箱都是 10 个”,可以先算 “总箱数(3+2)× 每班分 1 箱 ×10 个”,也可以算 “苹果总个数(3×10)+ 梨总个数(2×10)”,两种算法结果相同,自然导出分配律。这样即使遇到 “25×(40+4)”,也能主动想到 “25×40+25×4”,而非依赖记忆。

- 初中实例:一次函数 “y=kx+b”

不只是记 “k 是斜率、b 是截距”,而是通过 “打车计费” 场景推导:“起步价 8 元(3 公里内),超过 3 公里每公里 2 元”,设行程 x 公里、费用 y 元,当 x≤3 时 y=8(对应 b=8),x>3 时 y=8+2 (x-3)=2x+2(对应 k=2)。理解 “k 是‘每多 1 公里多花的钱’,b 是‘没行程也有的起步价’”,后续遇到 “速度 - 时间图像”“路程 - 效率问题”,都能快速关联一次函数模型。

2. 网状化梳理:把 “零散知识点” 连成 “可调用的体系”

数学知识像 “糖葫芦”,核心概念是串起所有知识点的 “竹签”。构建知识网络,能让解题时快速定位 “该用哪个知识点”。

- 高中实例:“立体几何体积” 知识网络

核心:体积的本质是 “空间图形所占的三维大小”,基本公式是 “底面积 × 高”。

分支 1:柱体(圆柱、棱柱)→ 体积 = 底面积 × 高(高是上下底面垂直距离);

分支 2:锥体(圆锥、棱锥)→ 体积 = 1/3× 底面积 × 高(推导:3 个同底同高的锥体可拼成 1 个柱体);

分支 3:不规则几何体→ 通过 “分割”(拆成柱体 + 锥体)或 “补形”(补成规则柱体)转化计算。

这样遇到 “求斜棱柱体积”,就会立刻想到 “找垂直于底面的高,而非侧棱长”,避免思路偏差。

二、解题策略:从 “盲目试错” 到 “有序破题”,每一步都有逻辑

解题不是 “碰运气”,而是 “有方法的思维推进”。掌握 “拆解 — 构建 — 优化” 的三阶策略,能让复杂问题变简单。

1. 题干拆解:把 “文字信息” 转化为 “数学条件”

很多人解题卡壳,是因为没把 “题目说什么” 转化为 “数学能算什么”。关键是 “圈关键、补隐含、定目标”。

- 实例:初中应用题

题目:“某商店购进一批笔记本,进价每本 10 元,售价每本 15 元,卖了一部分后,剩下的 5 本按八折卖出,全部卖完共赚 120 元,求这批笔记本共多少本?”

拆解步骤:

① 圈关键:进价 10 元、原价 15 元(利润 5 元 / 本)、剩余 5 本八折(售价 12 元,利润 2 元 / 本)、总利润 120 元;

② 补隐含:设 “按原价卖出 x 本”,则总本数是 x+5,总利润 = 原价利润 + 折扣利润;

③ 定目标:列方程求 x+5。

若不拆解,很容易忽略 “剩余 5 本的折扣利润”,直接用 120÷5 算本数,导致错误。

2. 路径构建:用 “转化思维” 找解题突破口

遇到陌生题目,别硬算,先想 “能不能把它变成我学过的题型”。常用的 3 种转化思路:

- 场景转化:把 “陌生情境” 换成 “熟悉模型”

比如小学 “鸡兔同笼” 问题,可转化为 “假设全是鸡(或兔),算脚数差,再调整”;初中 “工程问题”,可转化为 “工作总量 = 效率 × 时间” 的总量模型。

- 图形转化:把 “抽象文字” 画成 “直观图表”

高中 “数列求和” 问题,遇到 “1+3+5+…+(2n-1)”,可画 “边长为 n 的正方形,用小正方形个数表示和”,直观看到和为 n²;应用题画 “线段图”,能快速理清数量关系。

- 逆向转化:从 “问题目标” 倒推 “需要什么条件”

比如 “求梯形面积”,目标是 “(上底 + 下底)× 高 ÷2”,倒推需要 “先找上下底长度、再找高(两底之间的垂直距离)”;若已知 “梯形周长和两腰长度”,则进一步倒推 “上下底之和 = 周长 - 两腰长”。

3. 复盘优化:从 “错题” 中提炼 “避坑指南”

刷题的价值不在 “数量”,而在 “从错题中总结规律”。每道错题都要回答 3 个问题:

- 错因定位:是 “知识漏洞” 还是 “思维偏差”?

比如 “计算 (√3)² 时得 3√3”,是 “二次根式平方的概念没吃透”(知识漏洞);“应用题没注意‘单位统一’”,是 “审题习惯差”(思维偏差)。

- 同类拓展:这道题属于 “哪类题型”,还有哪些变式?

比如错了 “一元一次方程的行程问题”,就补充 “相遇问题、追及问题、环形跑道问题” 等同类题,总结 “路程 = 速度 × 时间” 的不同应用场景。

- 方法固化:把 “避坑点” 写成 “提醒笔记”

比如在笔记本上记 “分式方程要检验分母不为 0”“几何证明要写‘依据’(如‘全等三角形 SSS 判定’)”,下次做题前扫一眼,避免重复犯错。

三、习惯养成:让数学 “融入日常”,在生活中练思维

数学思维不是 “做题时才用”,而是可以通过日常小事培养,积累 “数感、空间感、逻辑感”。

1. 生活具象化:用 “日常场景” 理解数学概念

- 数感培养:购物时算 “满减折扣”(如 “满 200 减 50,买 300 元商品实际花多少钱”),训练百分数计算;分零食时想 “平均分与余数”(如 “10 块糖分给 3 个小朋友,每人几块、剩几块”),理解除法意义。

- 空间感培养:叠衣服时观察 “长方形折叠后的形状变化”,理解图形对称;拼积木时思考 “如何用小正方体搭出大长方体”,理解立体图形的体积关系。

2. 多维度变式:用 “同一知识点” 练不同问法

避免思维定式的关键,是对同一知识点换角度提问。比如围绕 “三角形内角和 180°”:

- 基础问法:“一个三角形两个角是 30° 和 50°,第三个角是多少?”

- 逆向问法:“一个三角形三个角都相等,每个角是多少?它是什么三角形?”

- 应用问法:“一个直角三角形,一个锐角是 45°,另一个锐角是多少?它是什么特殊三角形?”

通过变式,能真正掌握 “内角和” 的本质,而非只会套公式。

3. 思维碰撞:在 “交流讨论” 中深化理解

- 主动提问:遇到不懂的题,问老师 “这道题为什么用这个方法,不用别的?”,搞懂 “方法背后的逻辑”;

- 互相讲解:给同学讲 “如何解这道题”,讲不明白的地方就是自己没吃透的点(比如讲 “分式化简” 时,说不出 “为什么要先因式分解”,就需要再回顾因式分解的作用);

- 对比方法:和同学讨论 “同一道题的不同解法”(如应用题用 “算术法” 还是 “方程法”),分析哪种方法更简洁、适用场景更广。

四、分学段重点:不同阶段,聚焦不同能力突破

1. 小学阶段:从 “直观思维” 到 “抽象思维” 过渡

- 多借助 “实物操作”(如小棒、计数器)理解抽象概念(如数位、周长);

- 重视 “计算熟练度”(口算、笔算要准确快速),为初中代数打基础;

- 从 “分步列式” 开始练应用题,逐步过渡到 “综合算式”,培养逻辑串联能力。

2. 初中阶段:从 “算术思维” 到 “代数思维” 跨越

- 适应 “用字母表示数”(如用 x 表示未知数),理解 “代数的抽象性”;

- 掌握 “几何证明的逻辑链”(每一步推理都要写 “依据”,如 “平行线的性质”“全等三角形判定”);

- 学会 “数形结合”(如用数轴表示有理数,用函数图像分析变量关系)。

3. 高中阶段:从 “单一知识点” 到 “综合应用” 提升

- 深入理解 “函数、数列、立体几何” 的核心本质(如函数的 “对应关系”、数列的 “递推规律”);

- 训练 “多知识点融合题” 的解法(如 “函数与导数结合求最值”“解析几何与向量结合求轨迹”);

- 培养 “分类讨论思维”(如解含参数的不等式时,按参数正负分情况讨论)。

总结:数学能力提升的 “核心逻辑”

数学能力不是 “天生的”,而是 “理解 + 策略 + 习惯” 的积累。关键是:

- 对概念,不满足 “记住”,要追问 “为什么”;

- 对解题,不满足 “算对”,要理清 “每一步的逻辑”;

- 对学习,不满足 “做题”,要在生活中 “用数学”。

从今天开始,试着用 “推导公式” 代替 “死记公式”,用 “拆解题干” 代替 “盲目刷题”,用 “交流讨论” 代替 “独自纠结”。慢慢你会发现,数学不是 “难题”,而是 “有逻辑的游戏”—— 每解开一道题,都是一次思维的进阶。