心理温室效应:警惕过度呵护侵蚀儿童适应力

常婉莹/文

无论社会如何进步,发展至何种时代,有一点应当是永恒不变的,那便是众多家长殷切盼望自己的子女能够有所作为、出人头地。甚至,有些家长将自己未曾实现的愿望,都寄托于孩子身上。

许多孩子在家中,都是第一位重要的人物,有的是两代人,三代人共同托举一个孩子。

于是,考大学,上清北,出国深造,幻想着未来的前途,就成了家长鼓励孩子努力的目标。

回想在子女教育上,我也是这样的家长之一,为此还读了不少关于孩子教育的书。

如十多年前,我读了一本洛杉矶临床心理师温迪.莫格尔《放下孩子》一书,感受很深。

她说,过去几年间,我接触的大学招生部的负责人,他们都说现在的新生与以前明显不同。

他们认为,这是一代“茶杯〞式学生,他们是如此脆弱,稍稍碰壁,就有可能碎掉。究其原因,他们的童年没受过挫折,父母为他们消化掉了所有的忧虑。

这些年入学的大学生,遇到的心理困难确实比以前的大学生多了很多。

入了大学,就像雨天没人撑伞了,雨把全身都淋透,还不知该咋办。

对生活中的小事,最简单的也不会做,他们不会洗内衣,洗袜子,不会收拾床舖,甚至睡前不知关灯……有的大专院校,还为此安排有生活教员。

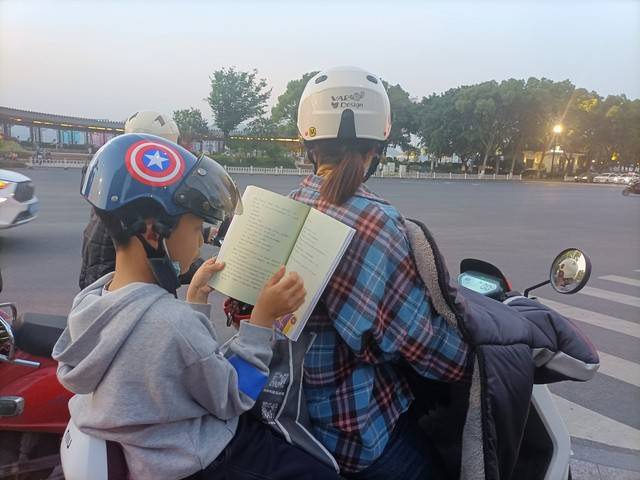

更重要的是连学习也不适应了,过去在家学习时,家长会把削好的苹果切成块,用牙签插好,放桌上,再在适当位置放一杯咖啡……

这样的孩子入大学之后,一切都要自己做主张,晚自习在寑室?在图书馆?还是去阶梯教室?总是拿不定主意,已经不习惯自作主张,感觉不知该跟谁走。

我曾在知识分子成堆的小区生活过,是某科学院的住宅区,上午阳光明媚时,总有一些奶奶,姥姥带着孙辈来广场玩,小孩都是不够去幼儿园的年龄,这种隔辈带孩子,比保姆和年轻父母更精心。

她们认真细緻,当有人夸赞她们认真时,她们总回答,比我们当年的数学计算,化学实验,更精心,连零点几的差错也不敢有。

她们这也不让碰,那也不让摸,都说有细菌,就连抱孩子回家按门铃,小孙子要自己按,她们为孩子垫上一块湿纸巾,按过几次后,每当到门前,小孙子必喊:“纸!纸!”其实奶奶该明白,这是一个错误信息输入孩子大脑中。

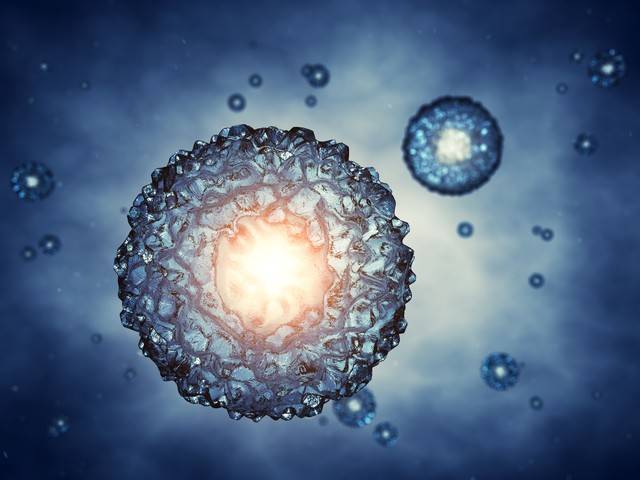

是的,细菌、病毒能致病,但也只有接触了才能让机体产生抵抗力,传染病学上把这种致病体叫“抗原”,人只有接触了抗原,机体才能产生“抗体”,就像我们注射疫苗,就是为了增强机体免疫力。

同样吃一种东西,为什么城市孩子更容易闹肚子?可能就是这个道理。

在心理学领域,也有一个相关的名词,叫“心理免疫”。

美国加州大学洛杉矶分校精神科医生保罗.波恩说:“在临床实践中,发现很多家长,尽一切可能,避免孩子体验到哪怕是一丁点不适、焦虑和失望。当孩子长大,面对正常挫折时,他就以为事情出了严重错误。”

这位医生举例说,一个学步儿绊倒在地上,还没等孩子哭,父母就飞奔过去,抱起孩子安慰,事实上,这是剝夺了孩子的安全感。

应该让孩子知道发生了啥事,让他先适应跌倒的挫折感,并自己试图爬起来。

如果你不让孩子体会那种困惑感,以后在生活中遇到麻烦时,他就不知道应如何应对。

我曾有位朋友是心理科医生,她说,昜碎型人格,我们也叫雕花玻璃杯,受到挫折就昼夜难安,自我消耗。

童年的过度保护,极易造成青春期的不知所措、独立后的犹犹豫豫、遇到挫折就有抑郁症来袭等等这些状况。

这种人只能走一路顺利,不能接受外来打击,一击就碎。有时挫折很小,听到别人的几句闲话,她就会卧床不起,一点风浪都经受不了。

哈佛大学讲师,儿童心理学家丹.肯尼隆表示,如果孩子不曾体验痛苦的感觉,就无法发展“心理上的免疫力”。

这就像身体免疫系统发育的过程一个样,“你得让孩子接触病原体,不然身体不知如何应对进攻。”

所以,“心理上的免疫力”,也与“身体上的免疫力”一个样,孩子也需要挫折,失败和挣扎,才能产生心理免疫力。

近年来,国内有些文章,探讨20几岁的年轻人拒绝长大,在家啃老。

以准备考研,考公为借口,不去找工作;还有的干脆躺平,看电视、刷手机、点外卖、玩游戏。

有报道称,一个孩子不愿坐公交上学,家长就专用车接送;有的孩子说学校饭不好吃,家长就天天按时把饭送到校门口。甚至有的家长到大学附近租房陪读,让孩子产生依靠心理。

虽然都是个例,但应引起我们注意。

洛杉矶家庭心理师杰夫.布卢姆说,“一个孩子应该体验正常焦虑,才会有适应性。”如果我们希望孩子长大以后更加独立,千万从小时候就训练他。

孩子的成就,应该是用他们的心血换来的,孩子的成长,应该与他们的付出对等。

不要有走捷径、 躲弯路,不劳而获的想法,那是不可能持久的。

人的成长,需历经“心理免疫”之历程。在此,让我们相互勉励。对于下一代的教育,应自童年伊始便予以重视,每一代人都切实肩负起对下一代的责任,如此方能铸就人类的永恒辉煌。