超百所大学上调学费,最高涨幅76%:一场迟来了二十年的“价格补课”

“5000元的大学时代”正式落幕。

2025年夏天,全国二十多个省份、超百所高校的学费集体上涨,少数专业涨幅高达76%。

太原理工大学工科专业学费从6000元涨到8970元;

四川大学工科专业调整到9960元/年;

云南师范大学学费从7000元涨到了10000元;

……

高校的“涨价潮”并非突然起意。

教育规模扩张的速度远远超出了最初设想——2025届本科毕业生数量是20年前的近20倍,而财政拨款未能同步增长。各校面临着“人多钱少”的困境,只能通过提高学费来进行“自救”。

价格闯关:从五千到一万的二十年跳跃

高校学费正在经历一轮罕见的集中涨价。

上海、吉林、四川等地自2023年起相继调整公办高校新生学费,到2025年,这股风潮已扩散至全国大部分地区。

华东理工大学将部分理工科专业学费提高到每年7700元,涨幅超过五成。上海电力大学的理工科学费调到7000元,人文社科类也升至6500元。“5000元级”的大学时代正在消逝,“万元门槛”逐渐成为新的标准。

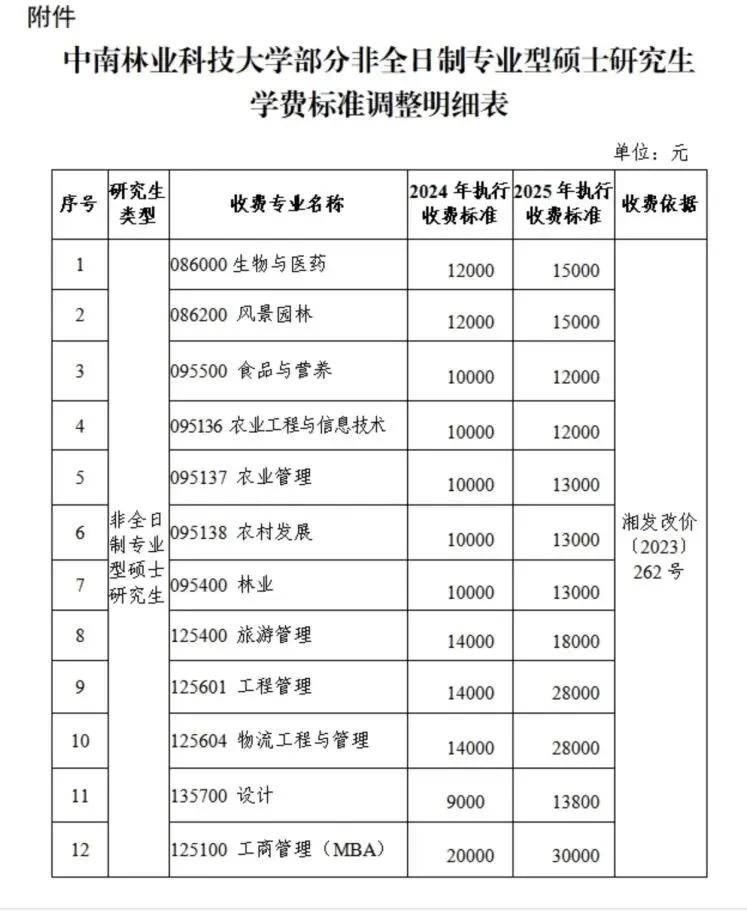

非全日制研究生学费涨幅更为显著。中南林业科技大学将工程管理和物流工程与管理专业的学费从1.4万元/年上调至2.8万元/年,直接翻倍。校方回应称,这次调整经过调研、成本测算和上级备案,流程“严格合规”。

图源:中南林业科技大学财务处官网

图源:中南林业科技大学财务处官网

民办高校和中外合作项目的涨幅更加惊人。

张家界学院经济学类专业从一年12700元涨到了22700元;岳阳学院理科类专业从13000元上涨到22900元,涨幅超过76%。教育消费正在呈现明显的两极分化趋势。

成本之谜:高校扩张与资金缺口的现实

大学学费长期维持低水平主要依靠财政支持。2020年前后,公办高校超过六成经费来自政府拨款,学费在成本结构中的比例并不高。

但过去二十年间,高等教育规模发生了巨大变化。1999年,全国普通本科招生人数只有130万。到了2024年,这个数值已经接近490万,本科在校生规模则超过了1200万。

扩招意味着校舍要新建,宿舍要扩容,实验室要添设备,师资要增加。二十年里,学费几乎没有涨幅,财政拨款虽然增加,但摊薄到庞大的学生群体后,人均经费反而下降。

中南林业科技大学经管学院负责人解释:“成本的上升主要是教师的薪资课酬和实验室设备的采购等,配套的培养成本在增加。”该校表示,学费调整不仅仅是基于成本,还参考了同类型学校的收费标准,是一种“市场化的定价逻辑”。

民办困境:高收费背后的生存危机

与公办高校不同,民办高校几乎完全依赖学费运营。

一年几万起步的收费曾撑起民办教育的黄金20年,但随着就业压力加大、性价比受质疑,高收费反而成为了招生的拖累。

2021年,全国有9所民办高校倒闭,创下历史记录。2024年的招生季,许多民办大学即便在多轮降分补录之后,依旧招不满学生。2025年,这一趋势仍在延续。

广西部分民办高校最后征集志愿时表示,“不受文化录取最低控制线限制”;云南一些民办高校则启动了第六轮征集志愿。为了吸引生源,这些高校的录取分数线普遍比最初降低了30分或40分。

生源减少,学费锐减,不少教师工作也面临挑战,民办教育的扩张红利正在集体遇冷。曾经依靠规模扩张的发展模式已经难以为继。

回报焦虑:学历通胀与就业困境

学费上涨后,很多家庭的第一反应是掂量这笔账:上大学,还值不值?

20年前,大学意味着稳定的职业和更高的收入,是改变家庭命运的捷径。可今天,情况已经大不相同。2025届本科毕业生人数超过1200万,规模创下新高。研究生招生人数也从十年前的不足70万,增加到如今的近140万。

本科已不再稀缺,而是新的“起跑线”。

近六成2024届本科生起薪在6000元以内,“月入过万”的不足一成。招聘市场甚至出现了“学历倒挂”现象——大专生的录取率高于本科和硕博。

铁路、制造业等行业更偏好专科生,2025年上海铁路局校招中,专科生录取人数是本科生的近三倍。一些企业甚至要求本科才能做调茶师或餐厅服务员,学历通胀在现实中显得格外刺眼。

家庭账本:不同收入阶层的教育抉择

学费上涨只是第一层负担,生活费同样水涨船高。

大学生月均生活费从上世纪90年代的200多元涨到如今接近2000元,翻了近十倍。学费加生活费,四年下来,对不少普通家庭来说颇具压力。

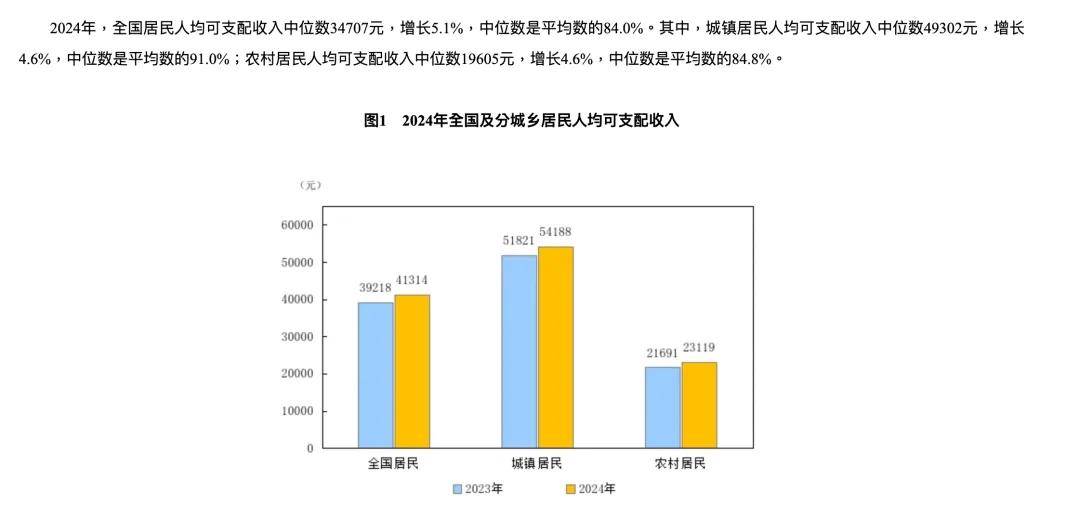

不同收入家庭面对的处境截然不同。中产家庭尚能负担上涨的学费,甚至愿意继续投入补课、留学,把教育视为长期投资。但对年收入三四万元的农民工家庭而言,一年上万元的学费可能就是收入的三分之一。

图源:国家统计局

图源:国家统计局

助学贷款成了许多家庭的选择。2024年,中国发放国家助学贷款955.18亿元,比上年增加255.49亿元,增长36.51%,占资助资金总额的27.99%。

越来越多的家庭开始计算教育投资的回报率。一位家长表示:“如果学费再涨到七八万,可能就不会考虑了。”教育的经济账本正在被重新计算,对一些家庭来说,它依旧是一项长期投资;对另一些家庭而言,可能意味着债务与负担。

教育回报率正在下降,但教育的价值从不应该只被价格标签定义。如何让大学教育回归其本质价值,同时保证不同背景的学生都能公平参与,考验着各方智慧。