85次家访,一场双向奔赴的成长!“沉默宝宝”的蜕变之路

作为0—3岁儿童早期养育项目的督导员,罗丽沙始终坚信:每个孩子都是一颗蕴含无限可能的种子,而他们的成长,需要适宜的土壤与精心地培育。平山镇中山社区的一个李姓小朋友,就是被这份“培育”点亮的孩子——从初次家访到如今,项目团队已为小朋友开展了85次入户守护,见证了一场从“沉默”到“欢语”的温暖蜕变。

初次踏入小朋友家时,光线昏暗。1岁7个月的她蜷缩在沙发角落,小小的身子紧紧攥着爷爷的衣角。自从父母离婚后,她一直由爷爷奶奶照顾,爷爷靠打零工维持生计,奶奶既要操持家务还要干农活,整日忙碌的老人无暇顾及孩子的情感需求与语言发展。“孩子到现在都不会说话,连‘爸爸’‘妈妈’都没喊过,外人都说是不是有生理缺陷。”爷爷奶奶满脸疲惫与愁容,话语里满是无奈。面对陌生人的问候,小朋友始终眼神闪躲、沉默不语,仿佛把自己关在了“无声的小世界”里。

罗丽沙没有轻易下判断,而是仔细观察小朋友的一举一动,发现小朋友的听力等生理指标均无异常,“不说话”的根源,在于日常养育中缺乏有效的语言互动和情感交流。孩子的“语言之门”,并非打不开,而是缺少叩门的“钥匙”。

找准问题后,罗丽沙为小朋友量身定制了专属养育计划,除了安排育婴辅导员每周一次入户家访,还特意延长与爷爷奶奶的“唠嗑时间”,手把手教老人如何在生活细节里给孩子“语言滋养”。“知识从不是只在教室黑板前,换尿布、喂饭、玩游戏,都是和孩子说话的好时机。”罗丽沙一边示范,一边耐心讲解。

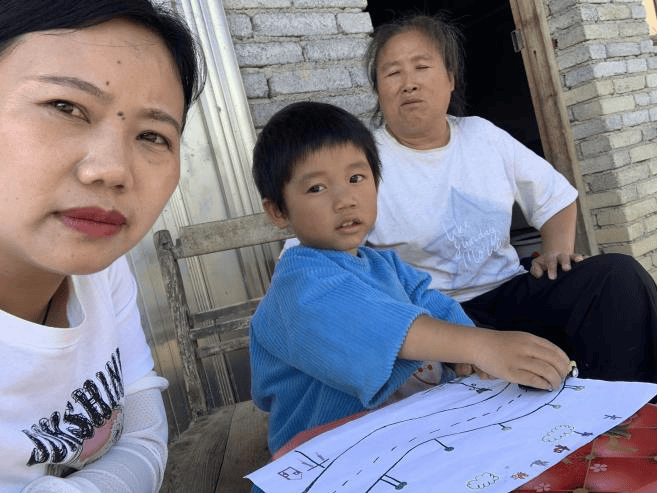

为了给小朋友创造更好的成长环境,大家还一起帮小朋友布置了简单的阅读角,绘本里色彩鲜艳的图案,成了吸引小朋友开口的“小诱饵”。家里渐渐少了沉默,多了温暖的对话声,曾经昏暗的小屋,仿佛也亮堂了起来。

改变在潜移默化中发生。不知从哪天起,小朋友开始主动指着绘本上的图案,用稚嫩的声音说出“猫”“花”;看到小伙伴路过,会挥着小手喊“一起玩”;吃饭时,还会奶声奶气地说“要喝汤”。如今3岁半的小朋友,不仅能流畅表达自己的需求,还会捧着绘本给爷爷奶奶讲故事,脸上的笑容像春日暖阳,驱散了曾经笼罩在家庭里的阴霾。

85次家访,是一份坚持,更是一场爱的接力!李姓小朋友的蜕变,是家庭与育婴辅导员共同努力的成果,也印证了罗丽沙始终坚信的那句话——每个孩子都有无限可能,只要给予科学的指导、温暖的关爱,他们就能冲破生长的桎梏,在爱与希望里,长成最好的模样。

来源:赫章县融媒体中心