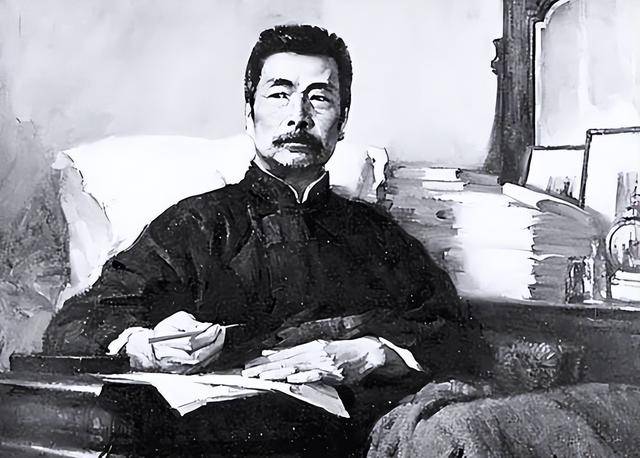

鲁迅“不够阳光”就该退出教材?真带坏孩子的可能是“伪正能量”

最近又有声音跳出来,说鲁迅的文章太阴沉、太讽刺,不适合青少年阅读,会影响心理健康。这种说法其实已经不是第一次出现了,甚至早在鲁迅部分作品被移出教材时,这个争议就已经开始了。

于是,一个听起来有点荒唐的问题又被提了出来:鲁迅,会不会带坏青少年?

说实话,这问题听起来就像是在问——李白会不会让学生酗酒?屈原会不会教孩子跳江?荒不荒唐你自己想。

但回过头想想,在如今到处讲“正能量”的环境下,这种质疑似乎也不算完全没道理。毕竟,现在大家都希望孩子活得阳光积极,不被现实压垮。而鲁迅的文章,确实是冷峻现实主义的代表,写的也确实够“刺”。

于是,“正能量”成了标配,“鲁迅”就被贴上“负能量”的标签,可问题是,鲁迅真的是“负能量”吗?

真正危险的,是希望孩子永远“听话”的世界

我们先来看看鲁迅到底写了什么。《狂人日记》批判吃人的封建礼教;《阿Q正传》戳穿国民的劣根性;《药》中人血馒头讽刺的是冷漠围观的麻木群众……

这些确实不“温柔”,但问题是,青少年的生活本来就不是童话。

他们每天从早六点到晚十一点被排得满满当当,课业压力山大;毕业后面对的是高房价、低工资、职场内卷和996。你跟他们说“多看看正能量文章就能治愈”,这不是搞笑吗?

恰恰相反,如果一个少年看完鲁迅后能愤怒地说:“原来我们的问题早就有人写出来了!”那才说明他还有感觉、有思考、有希望。这才是真正的“阳光”,而不是假装一切都好的“鸡汤”。

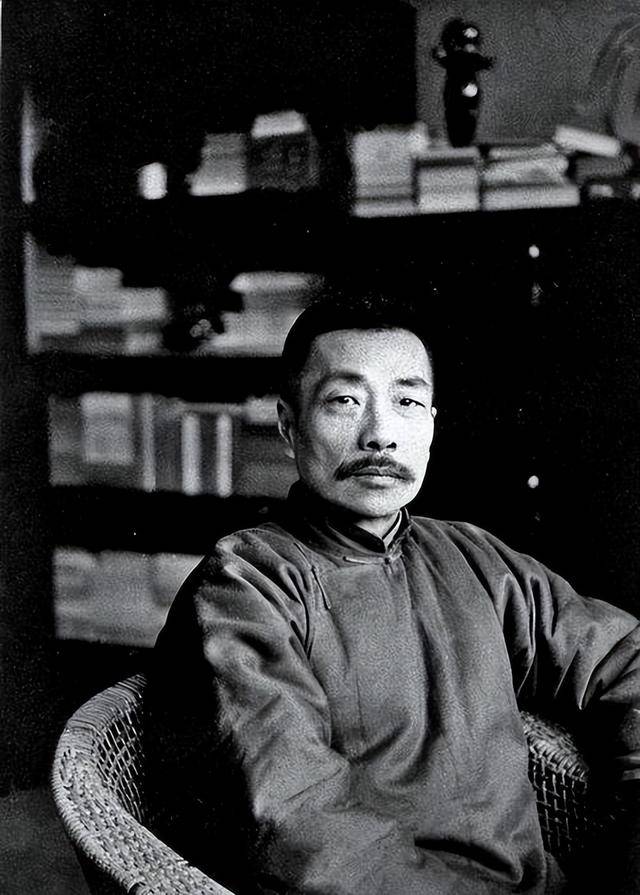

更别忘了,鲁迅也写过很多真正热血的句子:

“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走。”

“所谓生存,并不是苟活;所谓温饱,并不是奢侈。”

这些话,哪一句不比那些套路满满的“正能量语录”有力量?

所以说,鲁迅带坏的不是青少年,而是那些希望孩子永远听话、乖巧、不质疑的人的算盘。

怕孩子变“清醒”?那不是鲁迅的问题

很多大人说,他们是为孩子好,怕他们心理受影响。但说白了,他们怕的不是孩子读鲁迅,而是怕孩子像鲁迅笔下的人物那样突然清醒。

怕他们像《狂人日记》里的“狂人”一样,意识到传统文化的压迫;怕他们像《阿Q》一样,看穿社会的荒唐;甚至怕他们发现自己父母就是那个“精神胜利法”的代表。

所以,他们更愿意孩子活在安全的童话里,被“温柔”麻醉,而不是被鲁迅“刀子”一样的文字刺醒。

但问题是,现实不会因为你不看鲁迅就变温柔。

当孩子长大后真的踏入社会,如果他们从没读过鲁迅,他们可能连“麻木”、“吃人”、“精神胜利法”这些词都没听说过。那他们还能用什么来形容自己面对的不公平和荒唐?

他们可能只会说:“这就是生活吧。”

更可怕的是,他们会信了这句话。

这才是真正带坏孩子的东西——不是鲁迅的文字,而是让他们失去质疑能力的“温室”成长环境。

结语:不是怕鲁迅带坏孩子,是怕孩子读懂了鲁迅

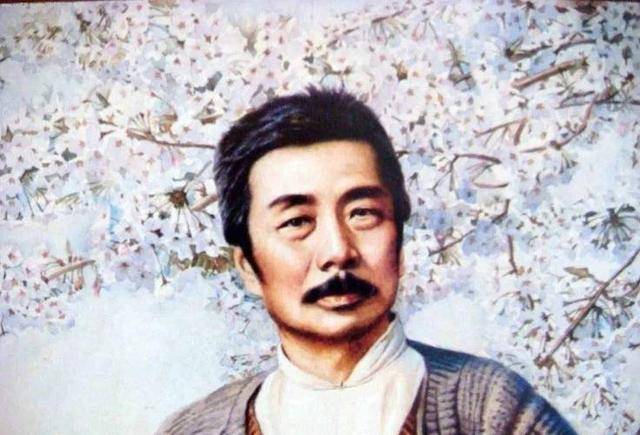

说到底,真正健康的青少年,不是那种只会喊口号、迎合主流的“乖孩子”,而是能独立思考、敢于发问、具有生命力的人。

鲁迅也早就说过:“地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

而他做的,就是告诉我们:不是所有的路都非走不可,有些路,是可以拒绝的,是可以重新开辟的。

如果有一天,我们的社会真的害怕孩子读鲁迅了,那才是真的出问题了。因为那说明,我们已经不希望下一代拥有自由意志、不希望他们去“看见”、去“质疑”、去“改变”。

所以,不是鲁迅带坏了孩子,而是我们太怕孩子变得清醒。