为何导师偏爱“有钱学生”?穷不是问题,就怕学生“不懂事”

有钱没钱确实决定了一个人的出身,但在学习这件事上,似乎不能说因为一个孩子家里穷,就不让他考清华和北大,这样做实在是太不公平了。

可要是到了考研阶段,大家确实得理解,有些导师带学生的时候,是有自己的考量的。

如果他们在选择学生时会考察学生的家境,其实也只能试着去理解这种情况。

为何导师偏爱“有钱学生”?穷不是问题,就怕学生自己“不懂事”

现在不少研究生私下交流时,都会提到一个挺现实的情况,就是有些导师已经不再隐晦,会直言不讳地跟学生或是在交流中说起自己选人的倾向。

要是遇到两个分数差不多的学生,一个家境普通甚至偏穷,一个家里经济条件好一些,这些导师往往会倾向于选择有钱一点的学生。

他们给出的理由听起来也有几分 “现实考量”,比如觉得家境好的学生不用太操心生活开销,能更专注地投入到科研里。

不用一边做实验一边还得想着怎么兼职赚生活费,也不用因为凑不齐项目里一些小额的耗材费用而分心。

还有的导师会觉得,家境好的学生在人脉和资源上可能更有优势,以后做项目要是需要对接一些外部资源。

或许能提供些帮助,哪怕只是前期调研时能更方便地去不同地方收集资料,不用因为差路费而受限。

甚至有导师直接说,带学生其实也需要投入不少精力,要是学生总被生活压力绊住脚,难免会影响研究进度,反而得花更多时间去协调。

不如选个能全身心扑在学术上的。这话听着有些直白,甚至让不少家境普通的学生觉得委屈。

可在一些导师看来,这就是从实际研究需求出发的选择,也让越来越多准备考研的学生不得不开始正视家境在考研择校选导师时,可能带来的影响。

但是最直接的理由还在后头,其实对穷学生来说,钱并不是最大的问题

关键在于很多穷学生没见过世面,做事不够成熟懂事。比如老师有时候要带学生一起出差,可有些学生连订酒店都不会。

在大城市也完全没有生活经验;陪老师去参加学术会议时,表现得唯唯诺诺,一点都不大方;老师需要他做一些礼节性的沟通,或是学术方面的陈述之类的事,他也做得不够好,这就让老师感到非常头疼。

再加上有钱人家的孩子,不只是生活条件好,父母还会用更高的认知去培养下一代的认知。比如有的学生,读研的目的和未来规划都清晰明确。

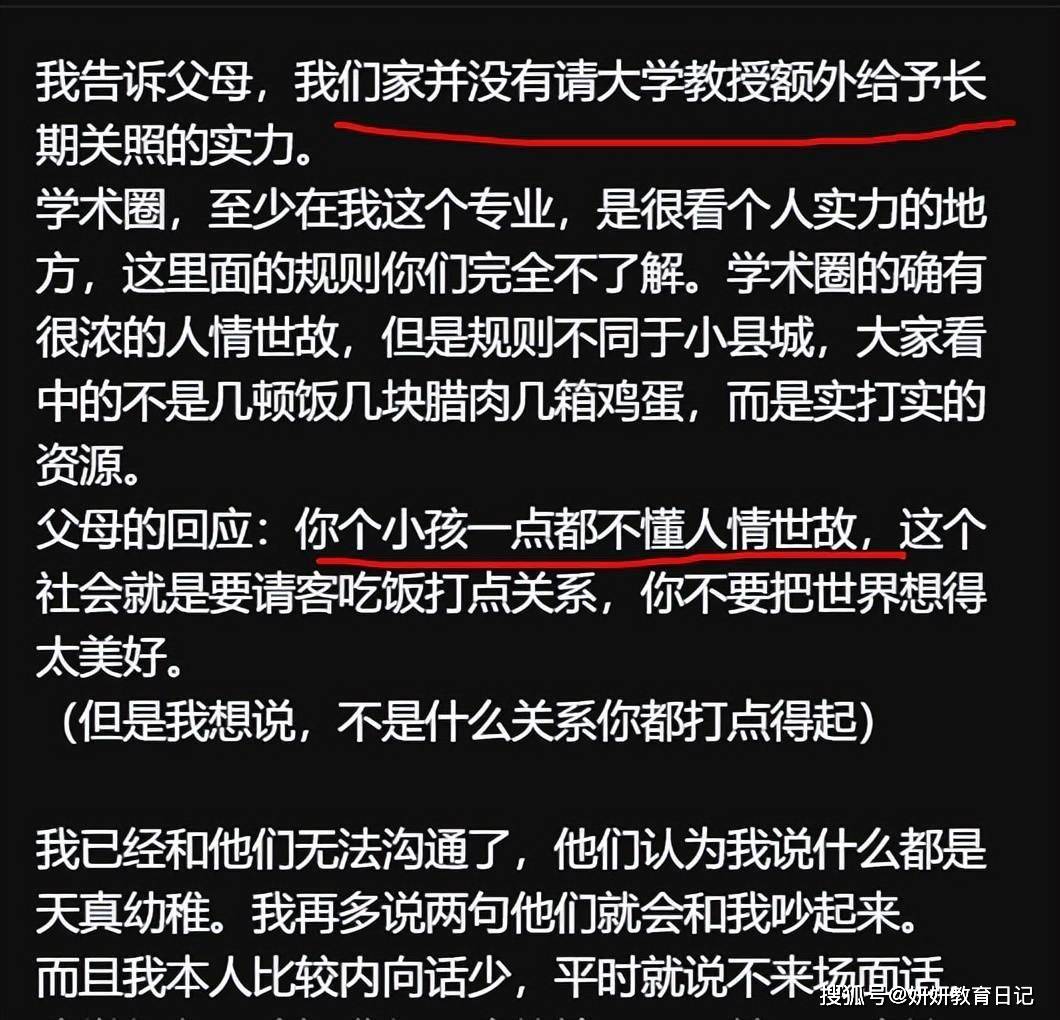

根本不用导师多操心;可对穷学生,老师总会担心他不够懂事——比如他的家长有时候素质不高,可能还会给老师造成麻烦;

他自己也可能理解不了老师一些话的言外之意,那就更不用说能不能给老师带来额外的资源和帮助了。

其实读研本身就是件很现实的事,你能给老师带来的好处越多,老师在向院士道路前进时才能更顺利一步。

只有在两人都能得到益处的情况下,老师才会愿意选择这样的学生,作为自己未来的得意门生。

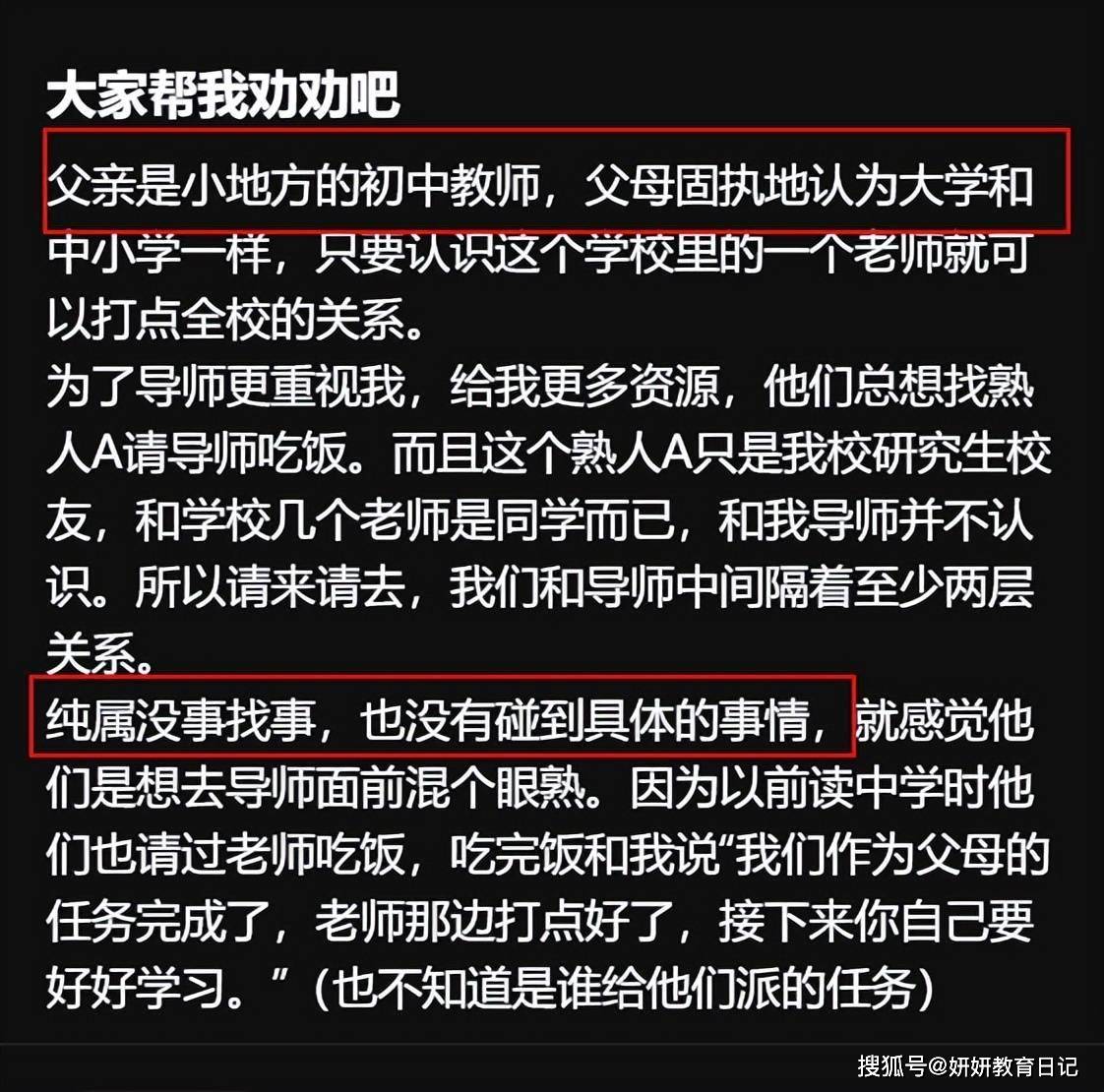

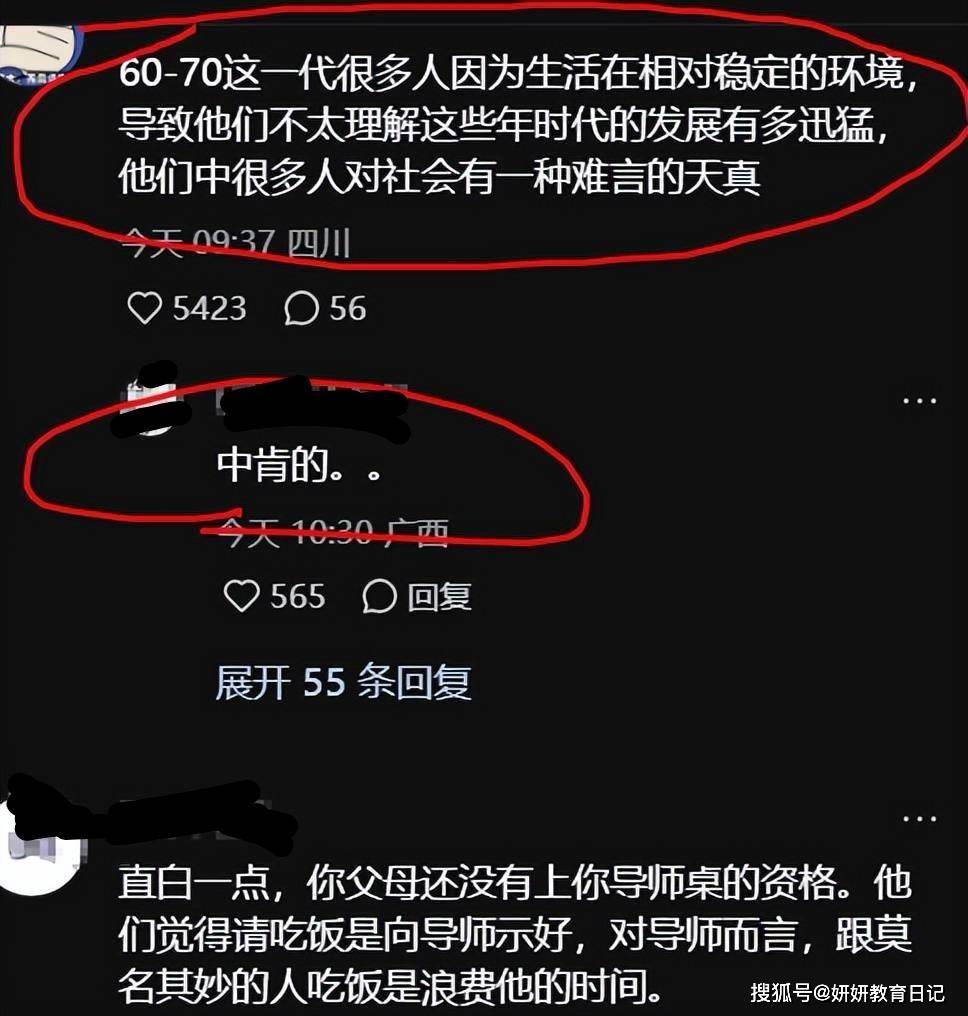

之前有个女生还讲过自己的经历,她的父母是小城市的,执意要请她的导师吃饭。可实际上,导师压根就看不上她的家境。

也不觉得她父母能提供什么有价值的帮助。这种情况其实也让这个女生特别尴尬,既觉得没帮到导师,又怕导师因此对自己有看法。

所以大家也不用因为自己的家境情况就感到窘迫,与其纠结于出身带来的差距,不如把精力放在努力提升自己的认知和能力上。

本文图片均来源于网络,如有侵权请联系删除。