松江一中这场跨学科实践,让学生“走向希望的田野”

人民网上海10月1日电 走出方寸教室,走进无垠田野,连接城市与乡村,融合知识与生活——“走向希望的田野”跨学科综合实践活动课程以它独特的魅力,吸引着一批又一批松江一中学子。9月30日至10月1日,第六轮“走向希望的田野”跨学科综合实践活动课程如期而至,松江一中、茸一高中、松一附校及集团成员校师生共同奔赴浦南乡村六大实践基地,体验“学习的高峰体验、成长的极致满足与生活的别样历练”。

为助力学生田野调查,搞学校围绕乡村振兴政策实践、田野调查方法、研究报告撰写等核心内容,开设了系列短课程。同步启动的第五轮“课程超市”,特邀专家学者、跨学科教师、成长导师、优秀学长学姐及乡村干部共同参与,在与学生深度交流、思维碰撞后,引导学生从“真兴趣”中发现“真问题”,将“真问题”转化为“真课题”,最终近120项课题成功立项。

大巴启动,“车厢里的党课”同步开启。21位党员教师以饱满热情,深入浅出地解读乡村振兴的核心精神,学习了最新的农业政策。党员老师们通过开心问答与专题讲解两个环节,帮助学生加深对乡村振兴战略的认识,增强同学们的使命感、责任感。

松江一中师生齐聚在腰泾村这片希望的田野上,隆重举行升旗仪式,共同庆祝中华人民共和国成立76周年。松江区政协副主席李正,泖港镇党委书记杜劲松,区农业农村委员会党组成员、副主任张慧英,区教育工作党委委员、副局长陈栋,上海市税务局派驻腰泾村书记黄建华出席。

正值第八个中国农民丰收节,同学们奔跑于金色稻浪之间,这是一场与大地最亲密的对话。

“农事不理,则不知稼穑之艰难。”这句古训,如今在六个学农基地里,化作了一堂堂生动的实践课。孩子们挽起袖子,弯下腰,真正走进泥土的世界——割稻时,镰刀怎么握才省力;搓绳时,稻草要拧几转才紧实;种菜时,间距多宽最利生长;挖薯时,怎样下锄才不伤根茎。

学生在六个学农基地体验割稻、搓绳、种菜、挖薯……阳光下流汗,实践中成长,真正读懂“汗滴禾下土”的艰辛与“熟稻香”的喜悦。

当田埂泥土的清香漫过课本里的理论,松江一中及茸一高中高一学子带着近120项“三农”课题走进农舍,以“青年调研员”的身份开启田野问政。调研访谈中,同学们认真记录、细致梳理,问题意识在乡土对话中落地,研究视野随民声不断拓宽。更可贵的是他们以赤子之心关注现实、关心乡土,青春热情与社会责任感同频共振。

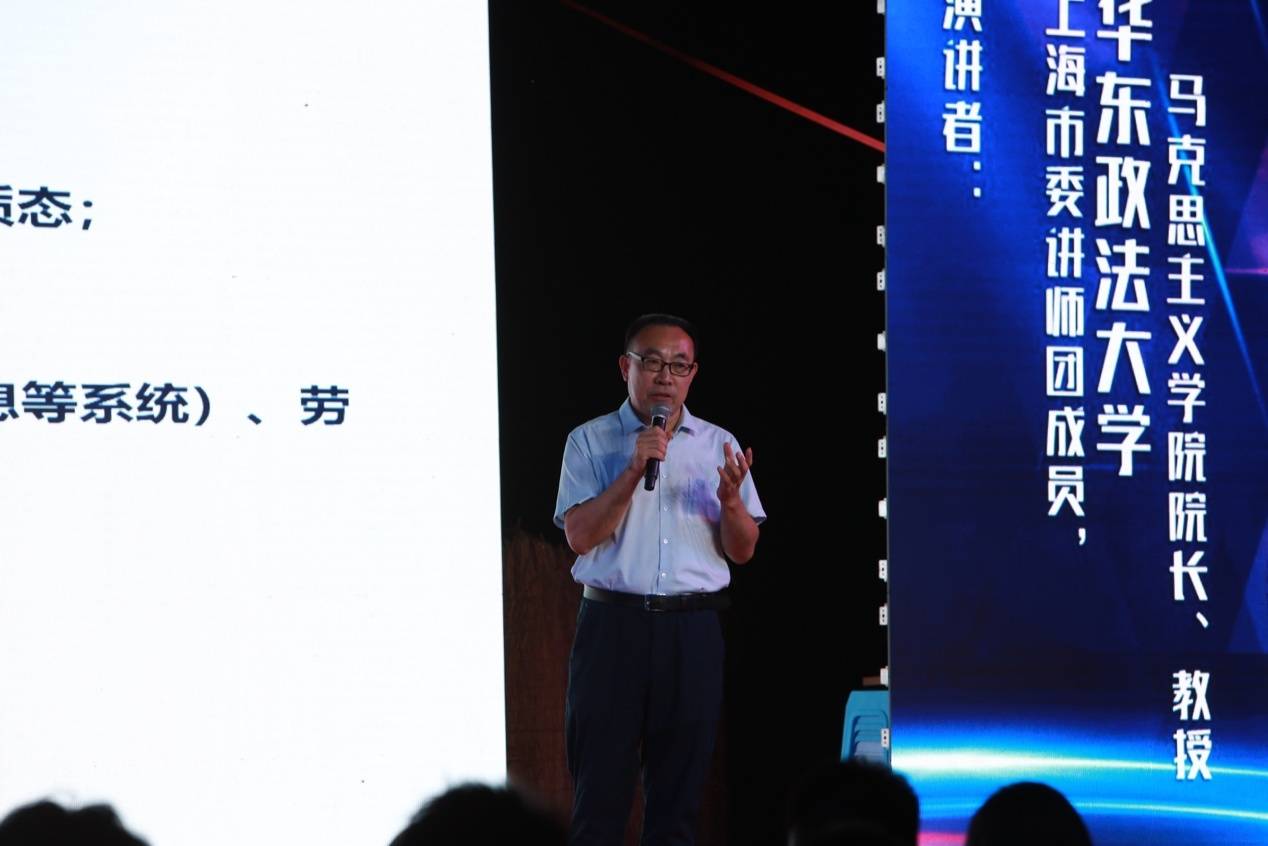

华东政法大学马克思主义学院院长赵庆寺带来主题为“加快发展新质生产力,切实筑牢国家粮食安全根基”TED演讲,他以身边案例、通俗语言解读乡村振兴战略,打造一堂田野上的“大思政课”。

他指出,新质生产力作为由创新主导的先进生产力形态,对粮食安全具有深远意义,能够有效提升农业生产效率、优化资源配置、推动粮食储备智能化。尽管我国粮食安全仍面临诸多挑战,但新质生产力的发展为构建更高水平的粮食安全保障体系提供了重要路径。

星空之下,校党委书记郭宁伟、校长沈志辉共同点燃篝火。音乐回荡,舞姿翩翩,师生放下拘谨,共享欢乐时光。火光映照笑脸,也点亮心灵。75顶帐篷在夕阳下依次搭起,700余名师生席地而坐,共话“桑麻”。第六轮“走向希望的田野”虽已圆满落幕,但一段更为深远的旅程才刚刚启航。乡村振兴的宏伟蓝图,已不再是书本上的政策文本,而是学子们用双脚丈量过、用双手触摸过的生动现实。

校党委书记郭宁伟指出:在乡村振兴的大背景下,鼓励高中学生走出课堂、走向农村,用脚步丈量祖国的大好河山,用心感悟新农村建设的丰硕成果,以研究的心态和视角去直面“三农问题”,这对培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人意义重大。松江一中坚持六年的“走向希望的田野”综合实践课程既是一种大胆探索,更是基层学校打造五育并举课程育人新样态的生动实践。