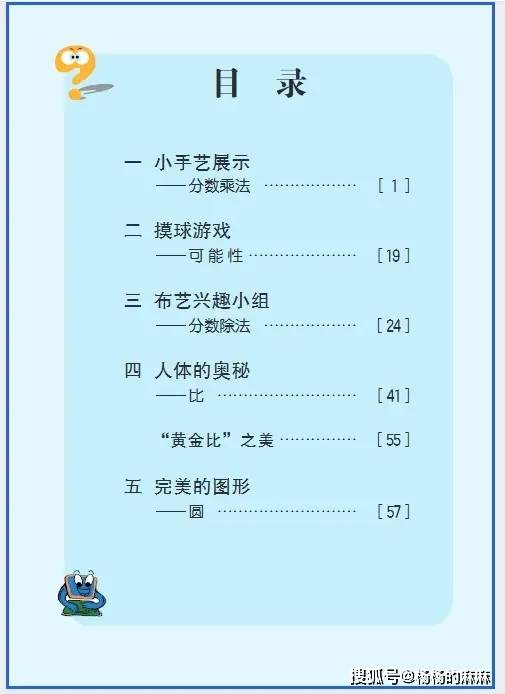

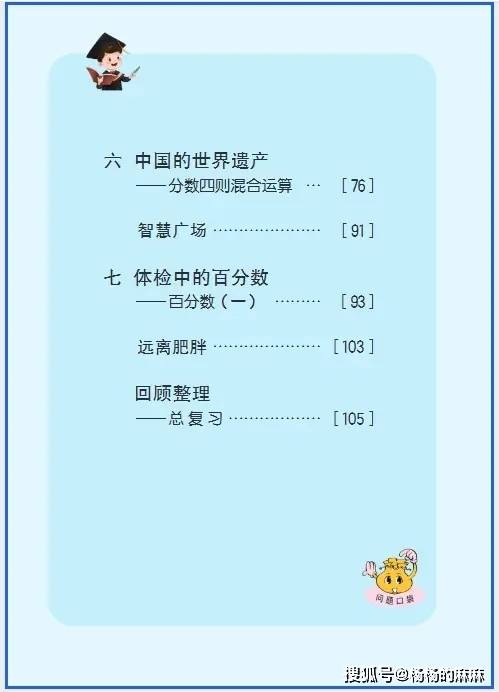

2025青岛版小学六年级数学(上册)电子课本(高清PDF版)

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新青岛版六年级数学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

想要帮助六年级学生筑牢数学基础、提升解题能力、减少易错点,培养良好的学习习惯是核心抓手。以下将从 “课前 - 课中 - 课后” 完整学习链条,结合核心能力提升需求,提供可落地的分维度培养方法,同时补充习惯养成的关键原则:

一、课前:筑牢 “前置筹备” 习惯,快速激活学习状态

课前习惯的核心是 “明确学习目标、做好知识衔接”,避免课堂上因准备不足陷入被动跟学的困境。

1. “靶向预习” 习惯:带着问题走进课堂

具体做法:引导学生每天用 5-10 分钟梳理课本新课内容,预习时重点圈画三类关键信息:① 新课中首次出现的数学概念,例如 “百分数的实际含义”“圆柱表面积的计算方法”;② 课本例题中难以理解的推导环节,像应用题中等量关系的梳理过程、几何图形公式的推导逻辑;③ 课后习题中涉及的旧知识,通过这些题目判断自身对前期内容的掌握情况,若存在遗忘及时简要回顾。

辅助工具:为学生准备 “预习疑问本”,预习结束后,让他们简要记录 1-2 个最想在课堂上解决的问题,比如 “为什么计算圆锥体积时必须乘 1/3?”“百分数和分数在表示具体数量时有什么不同?”。带着明确疑问听课,能让课堂专注度与学习效率显著提升。

2. “工具整理” 习惯:杜绝课堂 “忙乱脱节”

要求学生每天整理数学学习用品时,对照 “工具清单” 逐一核查:数学课本、专用练习本、规范草稿本、2 支以上削好的铅笔、干净橡皮、直尺、量角器、圆规(六年级几何学习必备工具)。

特别强调 “草稿本专用化”:禁止使用作业本空白页、试卷背面等临时纸张打草稿。初期可引导学生对草稿本进行 “分区规划”,例如将每页纸对折两次分成 4 个区域,按题目顺序在对应区域演算,且每道题的演算过程清晰书写,为后续检查错题、追溯思路提供便利。

二、课中:深耕 “主动吸收” 习惯,精准捕捉核心知识

课堂是数学学习的核心场景,此阶段习惯培养的关键在于 “主动参与、聚焦重点”,确保高效吸收知识要点。

1. “三动协同” 听课习惯:动手、动口、动脑同步推进

- 动手:老师讲解例题时,学生同步在练习本上记录 “关键解题步骤”,无需完整抄题,重点写下核心公式、线段图绘制、等量关系标注等;当老师强调重点内容或易错提醒时,用红笔在课本或笔记上圈画标注,比如 “注意:计算面积前需先统一单位”“易错点:分数除法需转化为乘除数的倒数”。

- 动口:积极回应老师的课堂提问,即使是小声自我作答也可。例如老师询问 “这道混合运算的运算顺序是什么?”,学生主动回答 “先算小括号里的减法,再算乘法,最后算除法”;参与小组讨论时,尝试用自己的语言复述解题思路,比如 “我认为这道行程题,要先算出两人的速度和,再用总路程除以速度和得到相遇时间”。

- 动脑:重点思考 “两个逻辑”——① 数学概念的 “本质与来源”,比如 “为什么百分数不能表示具体数量?”“圆柱的侧面积公式是如何通过展开图形推导出来的?”;② 例题的 “解题逻辑链”,即从已知条件到所求问题的推导过程,而非单纯记忆答案,理解 “为什么这么做” 比 “怎么做” 更重要。

2. “即时记录” 笔记习惯:让笔记成为 “复习关键线索”

六年级数学笔记无需追求复杂完整,重点记录三类内容:① 核心公式与运算法则,标注对应的易错点,比如 “圆的周长公式 C=πd,注意 d 指的是直径,不是半径”“乘法分配律:a×(b+c)=a×b+a×c,避免与乘法结合律混淆”;② 典型例题的 “简化思路”,比如行程问题中 “相遇时间 = 总路程 ÷ 速度和”,可搭配一句简单口诀辅助记忆;③ 课堂上未听懂的 “遗留问题”,用特殊符号(如 “?”)标记,课后第一时间向老师或同学请教,避免问题积累。

避开笔记误区:不要求学生逐字记录老师的每句话,以 “听懂理解” 为前提,若记录速度跟不上老师讲解,先快速标记重点,课后再结合课本与同学笔记补全,确保笔记的实用性。

三、课后:强化 “闭环巩固” 习惯,扎实掌握知识要点

课后习惯的核心是 “及时复习、精准纠错、系统梳理”,防止知识 “学后即忘”,确保学习效果落地。

1. “规范完成” 作业习惯:从 “做对” 向 “做好” 提升

- 步骤规范:要求作业满足 “三清晰”—— 解题步骤清晰(如应用题需完整写出 “解:设未知数”“数量关系式”“计算过程”)、单位标注清晰(统一单位,避免漏写、错写单位)、答语表述清晰(完整回应题目问题,不简略核心信息)。

- 格式整洁:保持作业本页面干净,数字、符号书写规范,比如明确区分 “0” 与 “6”、“+” 与 “×”、“小数点” 与 “句号”;草稿本按规划区域有序演算,演算过程保留完整,便于作业检查时查找错误原因。

- 限时完成:根据作业量与难度,和学生约定合理完成时间,例如 “20 分钟内完成练习册第 8 页的 5 道题”,避免拖延。作业完成后,引导学生先进行 “自我检查”,对照课本例题检查解题步骤、单位、计算结果是否正确,确认无误后再提交给家长或老师批改。

2. “精准纠错” 习惯:将 “错题” 转化为 “学习资源”

指导学生建立 “专属错题本”,这是六年级数学学习中至关重要的习惯。错题本需包含三部分内容:① 原题呈现,可选择抄录题目或将题目剪下来粘贴在错题本上,确保题目完整;② 错误分析,写下自己的错误答案,并标注错误原因,比如 “计算失误”“概念混淆(将体积与表面积弄混)”“审题不清(未注意‘最多’‘至少’等限定词)”;③ 正确解答,完整写出正确解题过程,并补充 “关键思路提醒”,比如 “这道题错在未将‘1 小时’转化为‘60 分钟’,需先统一时间单位再计算”。

定期进行错题复盘:每周安排 10-15 分钟,让学生翻看错题本,重点关注 “反复出错” 的题目类型。若多次因单位换算出错,可专门整理一组常用单位换算公式,如 “1 平方米 = 100 平方分米 = 10000 平方厘米”“1 小时 = 60 分钟 = 3600 秒”,强化记忆;考前复习时,错题本是最高效的复习资料,能帮助学生精准规避易错点。

强调 “拒绝盲目刷题”:与其花费时间做 10 道新题,不如深入吃透 1 道错题。确保同类题目再次遇到时 “不再出错”,比追求做题数量更能提升学习效率,也能有效减少后续学习中的易错点。

3. “定期梳理” 习惯:构建 “知识网络”

- 每日梳理:完成作业后,用 2 分钟 “回顾当天学习内容”,例如 “今天学了圆柱的体积,公式是 V=Sh,和长方体体积公式相同,其中 S 指的是底面积”。

- 每周梳理:绘制 1 张 “知识思维导图”(或列表),梳理本周学习的知识点及关联关系,例如 “分数除法” 关联 “倒数的意义”“分数除法法则”“解决问题:已知一个数的几分之几是多少,求这个数”。

- 每月梳理:对照课本目录,检查 “哪些知识点尚未吃透”,比如 “百分数应用题” 总是出错,就主动找 3 道同类题目练习,做到 “不遗留、不模糊”。

四、核心能力:培养 “思维严谨” 习惯,减少本质错误

六年级数学越来越侧重 “逻辑思维”,以下习惯能从根本上提升学生的数学能力:

1. “审题划重点” 习惯:避免 “会做的题做错”

要求学生读题时 “手眼同步”:用铅笔圈画关键信息(如 “至少”“最多”“一共”“还剩”“增加到”“增加了”)、隐藏条件(如 “圆柱形水桶无盖,求表面积时需少算一个底面积”)、单位(如 “长 5 米,宽 3 分米,需先统一成分米”)。

举例:面对应用题 “一堆煤重 2 吨,用去 1/4,还剩多少吨?”,圈出 “2 吨”“用去 1/4”“还剩”,避免错算成 “2-1/4=1.75 吨”(正确解法:2×(1-1/4)=1.5 吨)。

2. “验算验证” 习惯:自己当 “小老师”

教学生 3 种基础验算方法:① 计算类题目:采用逆运算检查(加法用减法验算,乘法用除法验算,如 36×4=144,用 144÷4=36 验证);② 应用题:使用代入法检查(将答案代入原题,看是否符合题目条件,如 “求出速度是 50 千米 / 时,代入‘路程 = 速度 × 时间’,验证是否与原题中的路程一致”);③ 几何题:通过公式倒推验算(求圆的半径,用 “r=C÷2π” 算出后,再用 “C=2πr” 验证周长是否正确)。

要求:无论完成作业还是参加考试,至少选择 1 种方法验算 “前 3 道题” 和 “最后 2 道题”(这些是易错点高发区域)。

3. “质疑提问” 习惯:打破 “被动接受”

鼓励学生多问 “为什么”:比如学习 “比例的基本性质” 时,提问 “为什么比例的内项积等于外项积?”;做错题时,反思 “我当时为什么会想到这个思路?错在哪里?”。

创造提问环境:家庭中可设置 “每日数学小提问” 环节(家长询问孩子 “今天学习的公式是如何推导出来的?”),课堂上鼓励学生主动向老师请教 “未听懂的步骤”—— 敢于提问的学生,对知识的理解会更深刻。

五、习惯培养的关键原则:循序渐进、正向引导

- 不贪多,抓重点:初期先聚焦 1-2 个习惯(如 “课前预习”+“规范作业”),坚持 2-3 周形成固定模式后,再叠加下一个习惯,避免学生因压力过大而放弃。

- 重过程,轻结果:例如检查错题本时,重点关注 “错因是否写清楚”“是否进行了复盘”,而非 “错题数量多少”;看到学生 “主动进行验算”,即使最终结果出错,也要先肯定 “习惯做得好”,再引导分析错误原因。

- 用细节,给反馈:不笼统地说 “你要认真”,而是具体指出 “这道题的单位没有标注,下次圈画题目时可以把‘单位’也标出来”;不简单评价 “你错题太多”,而是针对性建议 “这道题错在计算环节,咱们可以尝试‘分步演算’,之后用逆运算检查”。

- 树榜样,常鼓励:可以让 “习惯良好的学生” 分享经验(如 “我的错题本是如何记录的”),也可以设置 “习惯小勋章”(如 “预习小能手”“验算小达人”),通过正向激励强化学生的良好习惯。

良好的数学学习习惯并非 “天生具备”,而是在日复一日的刻意练习中逐渐形成的。六年级是衔接小学与初中的关键时期,这些习惯不仅能帮助学生应对当前的数学学习,更能为初中阶段的数学学习(如代数运算、几何逻辑推理)打下坚实基础,让学生受益长远。