为什么留学生只和留学生约会?

大家有没有发现,我们在社交媒体上讨论约会、择偶、婚恋话题的时候,总会引发无休止的争论,而在观点冲突激烈的时候,各位的昵称、ip所在地、用词习惯等等都可能成为被对方揪住不放的攻击对象——特别是一旦此类话题被引向了留学生社群,各方声音更是格外精彩,让人大开眼界。

最近,又有调查称,相亲市场上最讲究“门当户对”的是留学生。有人觉得留学生出门在外见过了更多样的世界,视野应该更广阔,更可能摆脱传统的“门当户对”婚恋准则;而有人又觉得,留学的经历有可能让找对象的筛选条件更“卷”:学历、学校、国家、出国年份等等全都被细致划分,选来选去最后全都变成了在留学生自己的小圈子里“近亲繁殖”……

PART 01

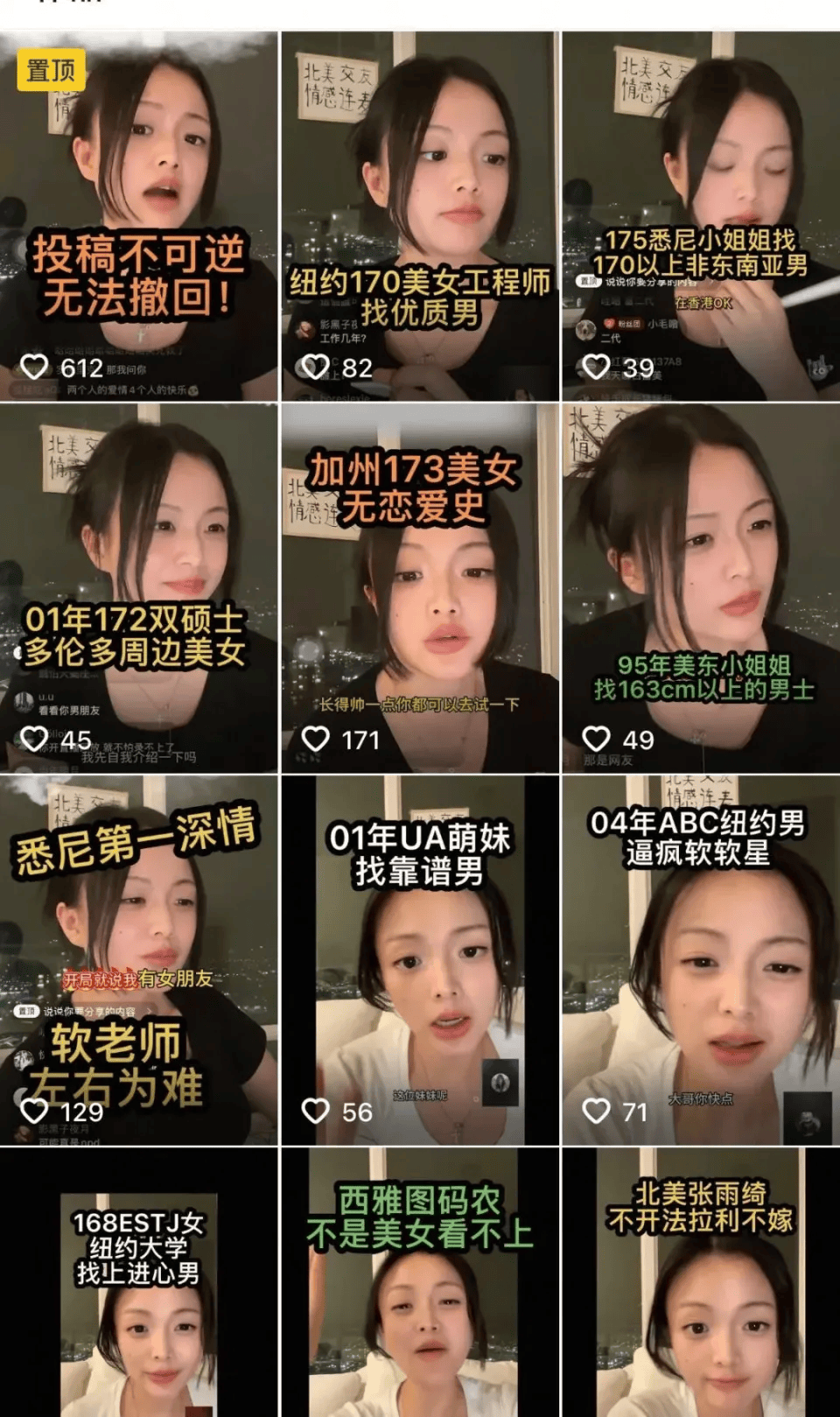

留学生的相亲市场,的确“卷到天际”

大家应该都很熟悉江湖间“北美藤校相亲群”的传说吧。

高校排行榜有严格的细分量化指标,这些群的入群标准也有;申请学校要有“推荐人”,进群同样如此;读书时要拼命刷GPA,进群后则要提交更“接地气”的证明材料——家庭流水、消费记录、甚至超市小票,都可能成为隐形的“等级划分”依据。

高贵的社交软件QsMatch也流传甚广。开发者堪称给QS排行榜提供了意想不到的跨界机会,让学术指标直接指导婚恋市场。使用者不仅要公开学历、专业,还得完成人脸认证,不知道的还以为是什么支付软件。你可以吐槽排行榜“水”,但不能质疑人家软件的严谨性——每年排名更新,学校掉出Top 100的用户立刻就被踢出局了。

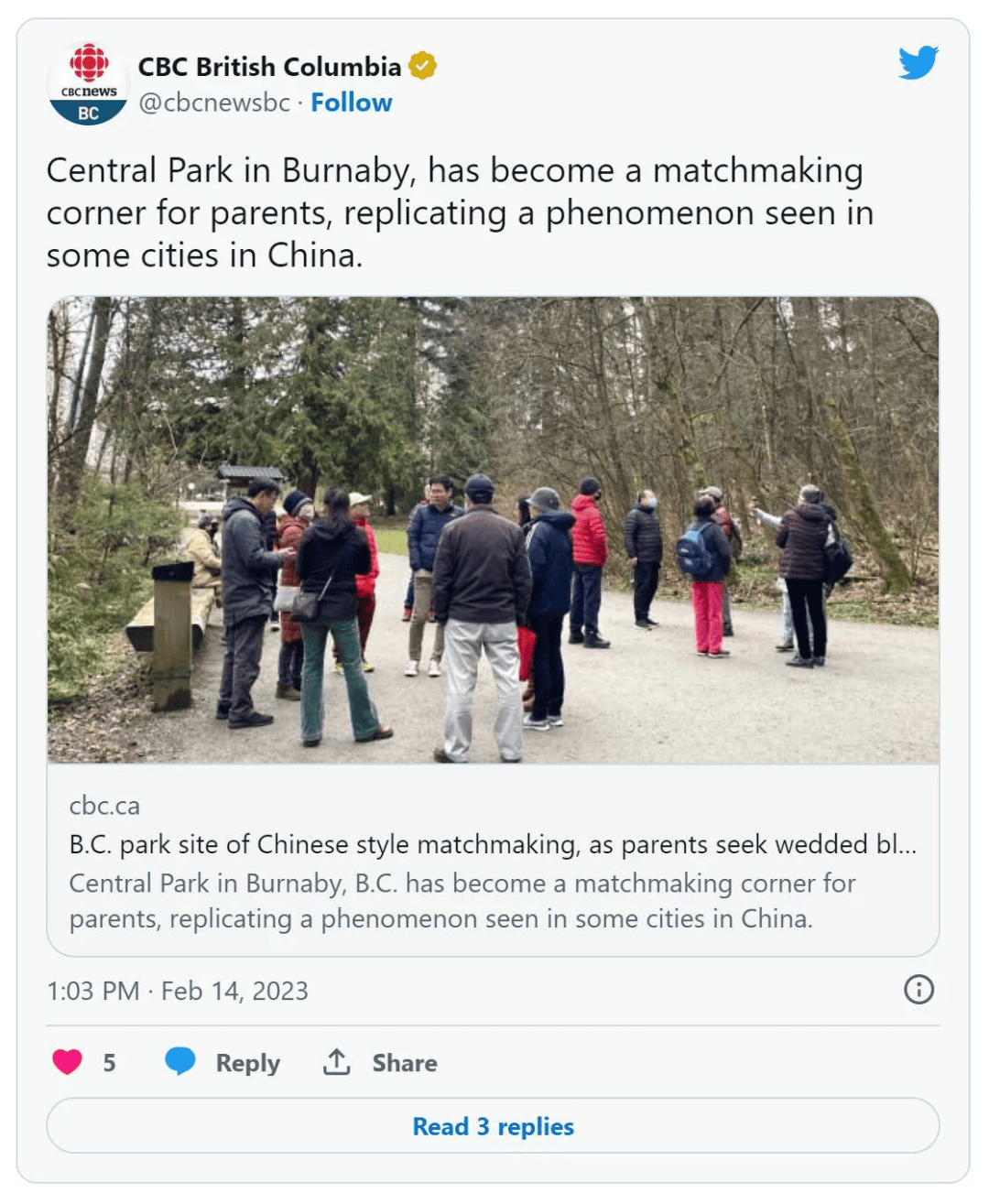

如果你还在吐槽长辈介绍对象的“苦口婆心”、公园相亲角的矫情字眼……在这些留学生的“相亲高端局”里,“口碑”一类的东西全都要赤裸裸地被转化成量化指标,七大姑八大姨的人脉直接要变成平台推送的“商品”,不好意思书面吹嘘的履历标签也可能仅仅是人家的“入局门槛”。光靠大家自己努力还不够,父母亲友当年“鸡娃”的劲丝毫不减,“门当户对”的相亲任务越来越像升学考试一样卷到没边。

不过,要是光有这样离谱的“高端局”,还不至于让讨论这么激烈。关键是,留学生相亲的鄙视链不是单向的,不同经历、不同地域的人总是在互相拉踩,一旦吵起来那就是谁也瞧不起谁、谁也说服不了谁。

PART 02

鄙视链中的人,永远在“互相看不上”

有些留过学的

觉得自己很高贵?

有人在被安排了几次相亲之后上网大胆开麦吐槽,教育大家“留学生还是得找留学生”。

在他们眼里

留学生见过世面、生活能力强、父母思想开明,小小年纪就出门锻炼,能解决很多别人没见过的问题,还拥有能吃苦、懂得珍惜友情、能忍受孤独、品位脱俗等等优秀品质。

leadvisa.com

对他们来说,和一直在温室里长大的人在一起不仅是浪费时间,简直是不可忍受的“向下社交”。而且人家在意的不光是走南闯北的经历——海外经历也必须划分高低贵贱,出国一年的不算、研究生才出国的不算、留学地点离家太近的也不算。

你看不起的“水硕”

偏偏也有人喜欢

嘴上说着“拒绝物化”,却总有些人抢着给自己贴各种标签,甚至不管开口谈论哪方面话题都要先点明自己的身份特点。比如在相亲软件上最活跃的那些人,没谈过恋爱却先有细致入微的“理想型”标准,未见其人却能通过其学历准确划分人格特点。

举个栗子

在他们口中,“水硕”没有所谓高含金量“名校”毕业的那么喜欢教育人,家境不错但不像早早出国的那么“土豪”,有全球视野却不崇洋媚外,中西合璧对凡事接受程度高……

“观点”不一样

呼吸都不顺畅

在有些留学生眼里,国内的学生不像他们一样“亲眼见过世界”,要不就是盲目喊口号爱国,要不就是凭空臆测“国外的月亮圆”。对方没出过国,提起什么都要解释半天,聊天没有共同语言,耐心地说完了也认为对方没有经过磨砺难以理解。

反过来,国内的人也看不惯部分留学生说点什么都要零零散散地拼插好几种语言,自己一知半解反倒还装得很高级的样子。明明没有什么了不起的,就因为一点“小众”的经历,一开口就现得很傲慢,总是在夸夸其谈地炫耀。

buzzfeed.com

“留学生圈子太乱

别来沾边”

曾经也有人总结,女留学生是相亲市场上“最不吃香”的那一拨人:要不就是自身条件太优秀谁都看不上,要不就是在别人看来“太强势,惹不起”,还有人会被刻板印象地质疑“不知道在外面有过什么经历”。

别说出国留学了,就算是在国内读私立学校或国际化学校的时候,这些同学也常常会被一些其他人以有色眼镜看待。在一些人的潜意识里,“没走常规路线”的人都得谨慎审视——他们更有风险做出一些出格的行为,或者自己没什么本事,全靠家庭财力托举、从起跑线上开始偷懒。

PART 03

留学是面“照妖镜”

有些网友可能会认真总结,“留学生约会留学生”无外乎出于观念契合、家庭条件相当、阅历相似等几方面客观因素;仔细想想,类似的规律其实放在哪个“小圈子”里都适用——大家都会偏向于与和自己待在一起舒服的人相处。

不过,这个问题之所以在“留学生”这一群体中看起来格外疯狂,可能是由于“留学生”的多样性太丰富、人和人的差距实在太大。在各种论坛中不难发现,一旦有人讨论“为什么门当户对如此重要”,评论区的不和谐声音就会提供生动的解答,把你直接劝退回自己的小舒适圈。

newyorker.com

的确,如果我们的生活足迹不产生很大的跨度,那么我们所来往的人大多背景相似,少有会让人产生强烈吵架欲望的“奇葩”。然而到了国外的场景,不仅大家来自的地域和成长经历不同,而且“走出来”的目的也很可能截然靠向两极——有的是自身格外出色,在国外得到了更好的发展机会;有的是实在“混不下去”,没办法只能换个环境逃避矛盾;有的留学只是为了学习知识;有的出国上学,“学”之上的目的其实是“润”。

另外,经验所谓留学生和留学生观念更容易相近,事实也不一定如此。

对于大部分普通留学生来说,在国外读书的经济成本固然高昂,但还没有到达“可以用钱买出一路绿灯”的地步;因此大家还是会仔细打理日常开支、深入了解当地人间烟火。但是不可否认,谁在国外的同学中都有那么几个“壕无人性”的富二代或败家子,其中不乏真的王子公主和坐拥矿产的人生赢家,也有平时实在不干什么正事、父母朋友不在身边加倍放肆的问题青年。

走出去以后,很多留学生得到的第一条感悟就是“正常人真的太少了”。

“留学”这一看似指向明确的场景,实际却放大了社会上不同的人之间的差异,也提供了让他们互相结识、交流、产生摩擦的机会。在这样的环境中,有些人可能会保护性地对与自己情况不一样、观点不统一的人产生排斥情绪甚至攻击性。

“留学生约会”是一个无穷无尽的话题,中介、博主、社交平台各自带着自己的任务制造流量,把留学这面“照妖镜”所呈现的夸张怪谈反复带到人们眼前,但在那些“互相瞧不上”的“门当户对”准则背后,还有非常多留学生只是在“无辜”地寻找正常的、对自己来说安全的人类。

sea.mashable.com

文 | 一次性罕用词

你怎么看待“留学生相亲”?

你认为应该“门当户对”吗?

欢迎大家在评论区分享自己的看法

上一篇:为什么就业,这么难??

下一篇:大会开完,美军高级将领接连请辞