果然“宇宙的尽头是编制”:北大南大等多所高校为学生“考公”铺路,校内辅导成趋势

北京大学光华管理学院内,数百名学生隔位就坐,正在进行一场持续5个小时的公务员模拟考试。这样的场景,如今在中国高校已不再罕见。

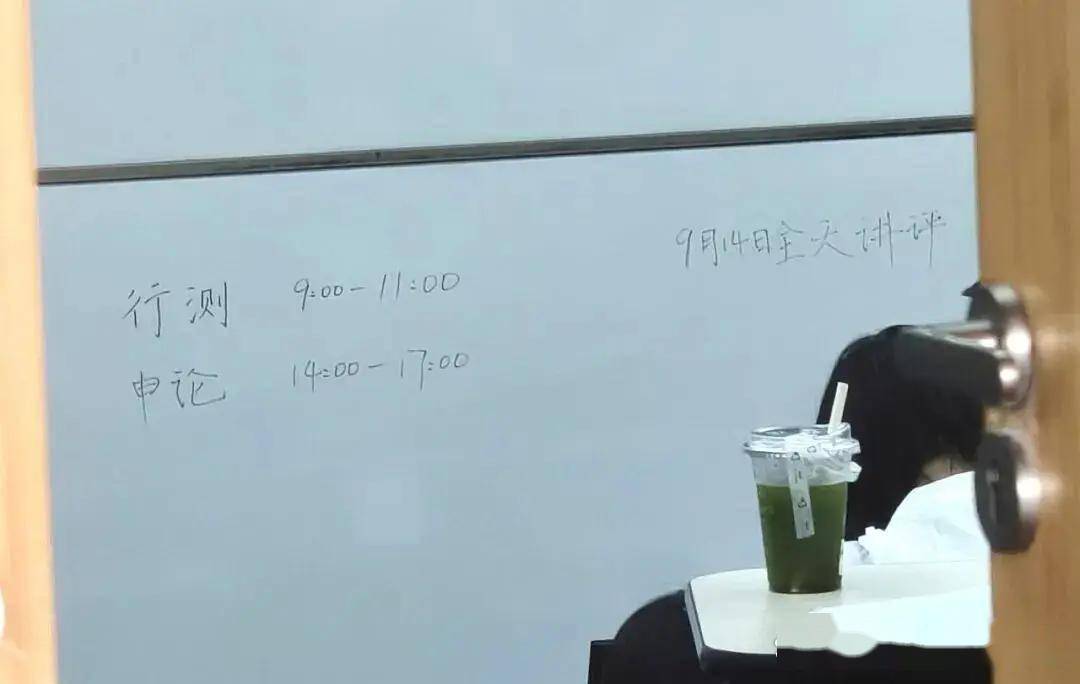

“一模、二模,高考结束整整6年后,我没想到这些词又回归自己的生活。”北京大学学生李津在周末早上8点40分抵达考场,参加由学校举办的公务员模拟考试。手机关机,隔位就坐,上午2小时行政职业能力测验,下午3小时申论——一切严格按照正式公务员考试标准进行。

这场由北京大学研究生会组织的公考模考,只是当前高校“考公热”的一个缩影。从北大到南大,从广东财经大学到山西农业大学,越来越多高校正亲自为学生铺就“考公路”。

01 高校入场:从模拟考试到“公务员微专业”

公务员考试辅导以各种形式走进大学校园,正逐渐制度化、常态化。

北京大学已将其打造成系统化的“公考辅导系列”就业品牌活动。仅2024年9月至11月,北大就开展了6次线下行测及申论模拟考试,系列活动累计吸引来自全校各专业800余人参与。

南京大学也不甘示弱。2024年12月,由该校学生就业指导中心主办的首届“政管杯”公务员面试模拟大赛决赛顺利举办,覆盖28个院系的百余名本硕博同学,实现了文、社、理、工、医等学科的全覆盖。

模拟考试的形式愈发多样。广东财经大学2025年公务员模拟考试大赛模拟真实公务员考试流程,初赛为行政职业能力测验,决赛则为结构化面试或无领导小组讨论。山西农业大学的“天子杯”考公模拟大赛则分为笔试、面试两个环节,全校共115名学生报名参赛。

更引人注目的是,高校开始开设“公务员微专业”。黑龙江大学政府管理学院成为“吃螃蟹者”,于2020年开设“公务员知识与技能”微专业。与动辄上万的市面公考培训费用相比,高校微专业按学分收费,多数学费不到2000元,切中了大学生的“需求痛点”。

02 合作共赢:高校与培训机构的“默契配合”

高校公考辅导热潮背后,不乏商业培训机构的身影。

“有高校主动购买服务,但绝大多数情况下,公考机构给学生提供的服务是完全免费的。”前中公教育工作人员江客透露,这其实是“很现实的商业行为”。

高校需要加码就业指导,而公考培训机构则乐于用走进校园、提供公益服务的方式取代线上营销,促进成交。

这种合作模式多样。武汉大学经济与管理学院与粉笔教育联合举办模考,参赛获奖者可获得京东卡和粉笔教育的模考解析课等奖品。滁州学院则与德政公考合作推出“滁州学院公考”培训项目,校内学生享有价格优惠。

在北大的一次模考讲评群里,“A中公~苏老师”发放了“申论能力提升院长班”的广告。这种精准营销,展现了培训机构进军高校的深层动力。

03 热潮背后:年轻人为何追逐“体制内”

“宇宙的尽头是编制,编制的尽头是公务员。”这句网络流行语,反映了当下年轻人对体制内工作的向往。

刘苏苏,武汉大学研三学生,现在她把所有时间都押宝在公考上。她坦言,读研以后,家庭变故、健康问题让她愈发疲惫,“根本做不到天南海北地刷实习”。对她而言,体制内的工作意味着“能在稳定的环境里拥有一些休息的空间”。

2020年毕业的晓雯,入职一家私企后加班成了常态,“最晚的一次加班到凌晨两点”。频繁的加班和工作的高要求让她承受巨大精神压力。最终,她辞去工作,为了上岸考试3年。

体制外就业环境的不确定性与高压越来越超出年轻人的负荷,稳定、安全成为更多人的首要考虑。

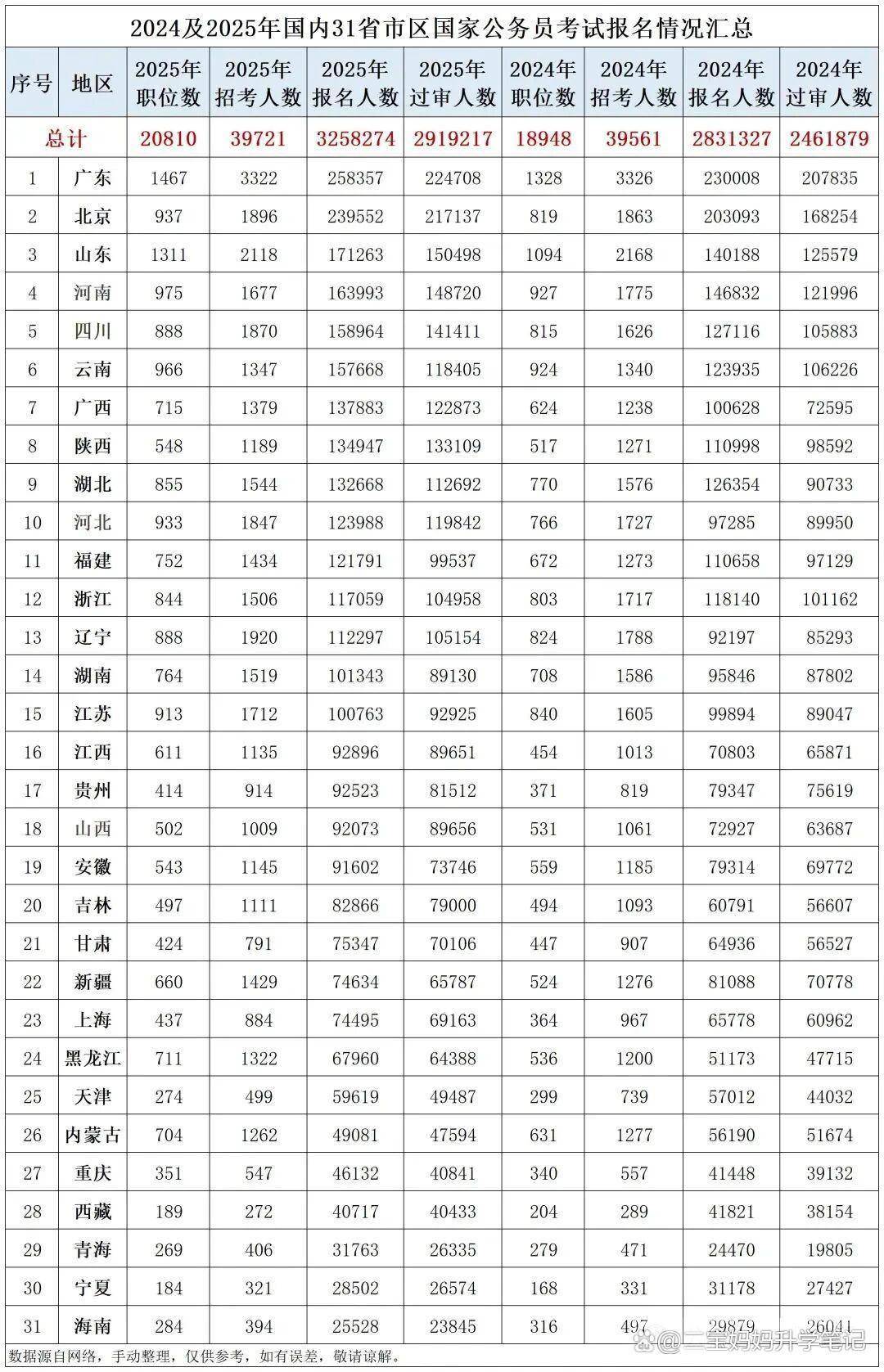

数据也印证了这一趋势。连涨8年后,2024年全国硕士研究生考试报名人数终于下降,较之前减少了36万。而与此同时,国考的报考人数持续攀升,2024年国考报名总人数首次迈入300万大关,竞争最激烈的岗位,报录比高达3572:1。

04 上岸现实:公考成功比例究竟几何?

尽管公考热潮汹涌,但真正能“上岸”的毕竟是少数。

根据各高校的毕业生就业质量报告,大部分高校毕业生就职党政机关的比例不超过10%。不过,不同学校之间存在明显差异。

内蒙古大学有23.03%的毕业生在机关就业,北京科技大学、青海大学的党政机关就业比例分别为22.19%、22.00%。北京师范大学、东北大学、西北农林科技大学、南京农业大学2023年也有超过10%的毕业生就业于党政机关。

外交学院表现尤为突出,被誉为“中国外交官的摇篮”。据该校2022届本科毕业生就业质量报告:当前活跃在外交一线的外交官中,平均每6名就有1名外交学院的毕业生,每4名高级外交官就有1名来自外交学院,外交部翻译司约一半的英语高翻毕业于外交学院。该校2022届本科毕业生的就业单位性质最多分布在机关,占比达44.00%。

纵观公考历史,热潮并非首次。1992年,曾出现“十亿人民九亿商”的下海浪潮。第一波公考热出现在2003年“非典”疫情时期,第二波在2009年全球金融危机后。而第三波公考热,则是2020年前后至今。

05 理性思考:高校助推“考公热”的利与弊

高校纷纷提供公考辅导,引发了社会的广泛讨论。

支持者认为,这是高校对学生就业需求的积极响应。中国教育科学研究院研究员储朝晖指出:“当前就业的形势已经发生了变化,不光是应届生压力大,往届生也有就业压力。”

同时,高层次学历人才当公务员,对于改善公务员队伍的人才结构有积极作用。有的大学生怀揣理想、报效国家,有的愿意投身基层、服务大众,对此,高校提供助力,应当肯定。

也有专家表达了担忧。北京师范大学心理学系教授王芳认为:“人们对所谓的‘彼岸’灌注了过多美好的想象,好像只要这个目标达成,舒适、安定、成功等都会随之而来。”

她进一步指出:“有些人拼尽全力上岸,好像只是为了躺平和摆烂。也有些人上岸后失望地发现,岸上并没有想象中的风光和美景,也没有期待中的闲适和平静,甚至自己根本就不适合。”

更值得警惕的是,当越来越多的大学生把获得编制作为人生的终极目标,就是一种值得警惕的非理性社会现象。摆脱“编制迷恋”并非易事,既需要更加健康、多元、充满活力的就业生态,保障就业问题,也需要全社会和家庭倡导多元职业价值观,尊重个体的职业兴趣和特长。

如今,高校已成为公考培训的新阵地。从北大、南大到全国各地高校,公考辅导已从边缘走向主流。

在就业压力与职业稳定的双重考量下,考公热潮短期内恐怕不会退却。世间的色彩由不同的“自我”描绘而成,同质化的追求无法筑就五彩斑斓的世界。