再见了,大学“水课”!

曾经广受诟病的大学“水课”,正在遭受有力的打击!

一组案例为证:北京信息科技大学本科专业最多降低30学分,力争实现教学“0注水”、门门是“金课”;复旦大学启动教育教学改革3.0版,减少15-20个本科必修学分,裁减重复内容,达到挤压“水课”的目标;海南医科大学大刀阔斧缩减“水课”,四年制专业从3138总学时缩至2573学时,平均课时缩减近五分之一……

当高校齐刷刷地对“水课”说“不”,大学生们便可不再为“抢后排座位”而苦恼。

“水课”的痛,久矣!

2025年暑假前后,社交媒体上掀起一股模仿高校教师讲“水课”的热潮,博主们的生动模仿一瞬间戳中无数大学生的痛点。

那么,什么是“水课”?教育部副部长吴岩表示,“水课就是不用心的课、技术含量低的课、过时的课、没有知识能力素质培养的课。”

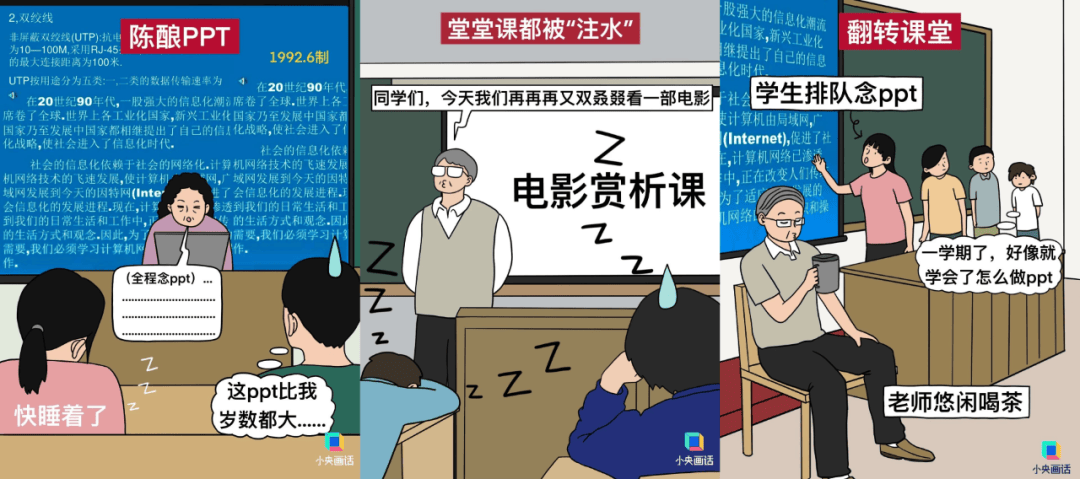

典型的“水课”有三种。有的“水课”属于理论与实践脱节型。教师上课只需摸出10多年未曾修改过的“陈酿PPT”,然后逐字逐句地念,一堂课就这样“水”过去了。下堂课接着上堂课继续念,一学期就“水”过去了。

图源:央视网

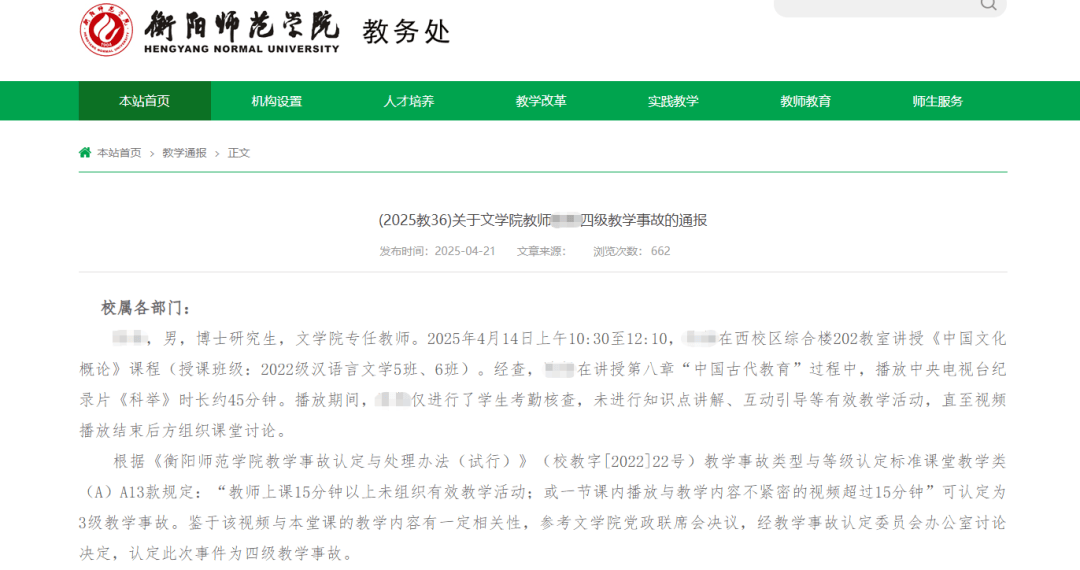

有的“水课”,美其名曰“艺术鉴赏”,实则放电影拖时间。今年4月,衡阳师范学院文学院一名教师在上课期间播放中央电视台纪录片《科举》时长约45分钟,全程仅进行学生考勤核查,未进行知识点讲解、互动引导等有效教学活动,学校通报此次事件为四级教学事故。

图源:衡阳师范学院教务处

还有一种新型“水课”,打着“翻转课堂”的旗号,上来就让学生做小组汇报,从开学pre到期末。教师在课堂上全程“隐身”,既不教授知识也不给出建议,只剩一群啥也没学过的学生进行“菜鸡互学”。

一直以来,高校思政课、职业生涯规划课等因内容干货少、对专业或能力提升没有帮助,成为“水课”的重灾区。讲台上的老师永远得不到学生的一次抬头,考勤点名成为师生唯一的互动。上课,成为一场心照不宣的教学敷衍。

虽然大学存在“水课”离不开一些教师的“划水”,但也不能全由老师“背锅”。

这是因为,高校长期形成的“重科研、轻教学”观念,使得不少教师面对繁重的科研压力而分身乏术、无心教学。对高校来说,只要对教师的考核标准仍是“讲好没奖励、讲差没惩罚”,“水课”的土壤就依然存在。

甚至,学生自身也在“推波助澜”。不少大学生一边吐槽课程“水”,一边又在悄悄选择事少分高的“水课”。看似矛盾的选择背后,实际上指向一种恶性循环现象——学生为求学分应付了事、课堂参与消极,这使得教师也逐渐失去教学热情,备课敷衍、授课“划水”。久而久之,这门课便在学生群体的口耳相传中被贴上了“水课”的标签,进而吸引更多后续学生主动选择“水课”。

淘汰“水课”,招数多多

2018-2019年,教育部吹响了“消灭水课”的号角,相继发布《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》、《关于一流本科课程建设的实施意见》等文件,明确提出淘汰“水课”、打造“金课”;要立起消灭“水课”的硬规矩,破除课程千校一面,拒绝“水课”进课堂。

近年来,一些高校率先做出榜样,淘汰了一大批不合格课程。鉴于课程往往与学分、学时捆绑在一起,因此高校剔除“水课”主要在这两者之中发力。

在这个学分减少的时代,“水课”无处遁形。

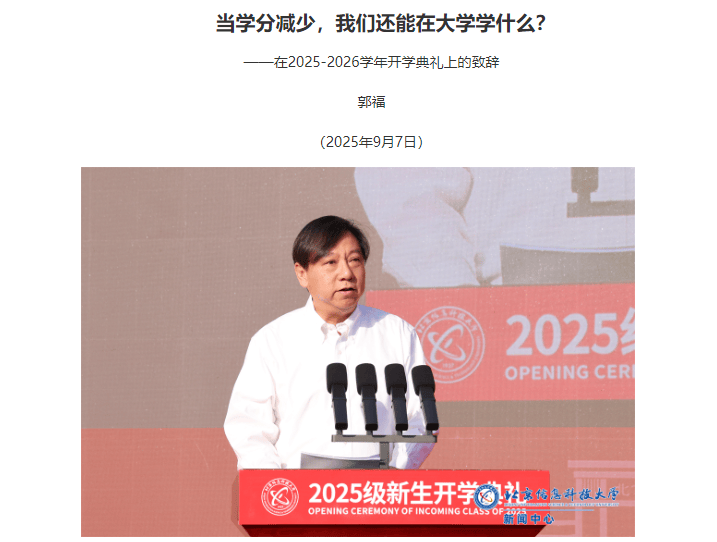

今年9月初,北京信息科技大学校长郭福在2025级新生典礼上发表演讲时表示,减少学分不只是一个数字的变化,而是教育理念的一次转型。北京信息科技大学敢为人先,率先启动学分精简改革——从2025级开始修订新版培养方案,部分本科专业比起之前最多减少了30学分。此次学分骤减,意味着学生无需学习没必要的“水课”,课堂上做到“门门金课”,摒弃无效“淘金”;教学实现“0注水”、“高提纯”,让大学所学真正变为向未来喂料的“细糠”。

图源:北京信息科技大学

前不久,复旦大学教育教学改革3.0版正式发布,其中一项关键举措便是“二压”——压学分、压水课。改革后,本科项目必修学分一般为140个左右(减少15-20个)、本硕融通培养项目学分一般为150个(减少35-40个)、本博融通培养项目学分一般为160个(减少55-60个),通过裁减重复内容,建设大学分、高难度基础课和强化实验、实训、实战的“三实”能力课,从而达到挤压“水课”、提升质量的目标。

除了减少学分,压缩学时亦是“水课”泛滥的克星。

这两年,海南医科大学以“破天荒”的精神气魄,修订或制定了77项制度,掀起了一场史无前例的守正创新改革。缩减“水课”,是改革的重要一环。在首位院士校长陈国强的指导下,海医针对教育教学产出质量不高、教师超课时严重的问题,大刀阔斧缩减“水课”,压缩学时——五年制专业从3888总学时缩至3342学时,四年制专业从3138总学时缩至2573学时,平均缩减分别达14%、18%。与此同时,海医合理增加真正有需求的好课,进一步优化课时分配和课程结构,真正做到本科教学“既有课程学时的量化目标,又不唯指标论而一刀切。”

图源:海南省人民政府

打造“金课”,各显神通

课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量。

2019年,教育部正式启动一流本科课程“双万计划”,力争孵化万门左右国家级一流本科课程(即五大“金课”)。经过多年培育建设,现已认定5116门课程为首批国家级一流本科课程、5750门课程为第二批国家级一流本科课程,并于今年8月21日公示了第三批国家级一流本科课程认定结果(拟认定5999门课程),进一步提升课程的高阶性,突出课程的创新性,增加课程的挑战度。

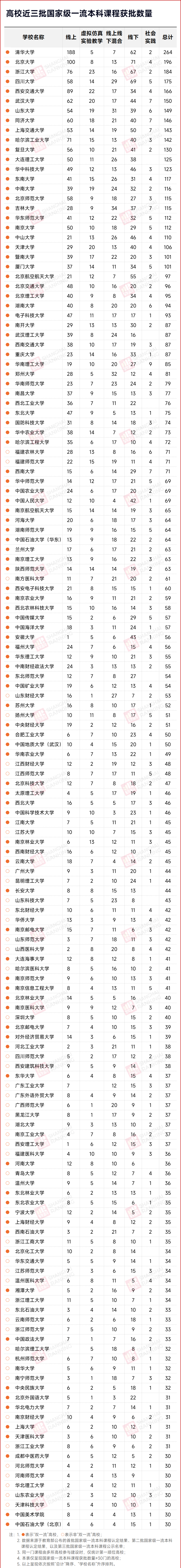

软科统计了高校近三批国家级一流本科课程的获批数量,排在前十的分别是清华大学、北京大学、浙江大学、四川大学、西安交通大学、武汉大学、山东大学、同济大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学,彰显了这些“双一流”高校在推动课程提质创优方面的突出成绩。

此外,一些非“双一流”高校在一流课程建设中脱颖而出。福建农林大学、福建师范大学均累计获批71门国家级一流本科课程,数量位居前列。南方医科大学累计获批61门国家级一流本科课程、山东财经大学累计获批53门国家级一流本科课程,同样表现不俗。

正如习近平总书记在福建农林大学成立25周年时回信提到:“希望你们继续深耕‘三农’,发挥特色优势,不断提高办学治校水平”,近年来,福建农林大学全面筑牢本科教育教学中心地位,采用“自建打造精品,引进补充不足”“应用打破壁垒,共享塑造品牌”策略,带动全校课程建设水平整体跃升。2025年,福建农林大学22门课程成功入选第三批国家级一流本科课程,五大课程类型全覆盖,入选课程总数位居省属高校第1位、全国农林高校第2位!其中,季彪俊老师的《神奇的种子世界》在中国大学MOOC广受好评,严志明老师开设的《福建红曲酒规模化酿造虚拟仿真实验》为学生打造沉浸式的仿真课堂……这些“金课”具有鲜明的特色和优势,为培养卓越农林人才发挥了示范引领作用,并为学校争创“双一流”高校奠定更为坚实的基础!

2025年,不少学院或高校首次获批国家级一流本科课程,在打造国家级“金课”方面取得历史性突破!

日前,广西大学动物科学技术学院传来喜讯,陆阳清教授、方芳副教授负责的2门课程成功入选第三批国家级一流本科课程,标志着动物科学技术学院实现国家级一流本科课程“零的突破”,在提升教学质量和推动教育创新方面成效显著。同样实现教学质量再上新台阶的,还有太原理工大学体育与健康工程学院。学院开设的《运动生物力学》和《传统体育养生方法》2门课程获批国家级一流本科课程,为助力体育教育国家一流专业建设点的内涵发展添砖加瓦!

为大学课堂“去水提纯”,是为一场深刻的系统性改革。唯有构建起一个能激发教师教学热情、保障学生学习成效的健康课程生态,大学课堂的灵魂才能真正回归!

你在大学期间上过“水课”吗?又是如何度过的?欢迎在留言区分享。

上一篇:天大校史馆,焕新开馆!