高考地理中的冻土

高考地理中关于“冻土”的核心知识是一个非常重要的考点。冻土是自然地理环境的重要组成部分,尤其在分析高纬度、高海拔地区的地理现象时至关重要。

一、 冻土的定义与分类

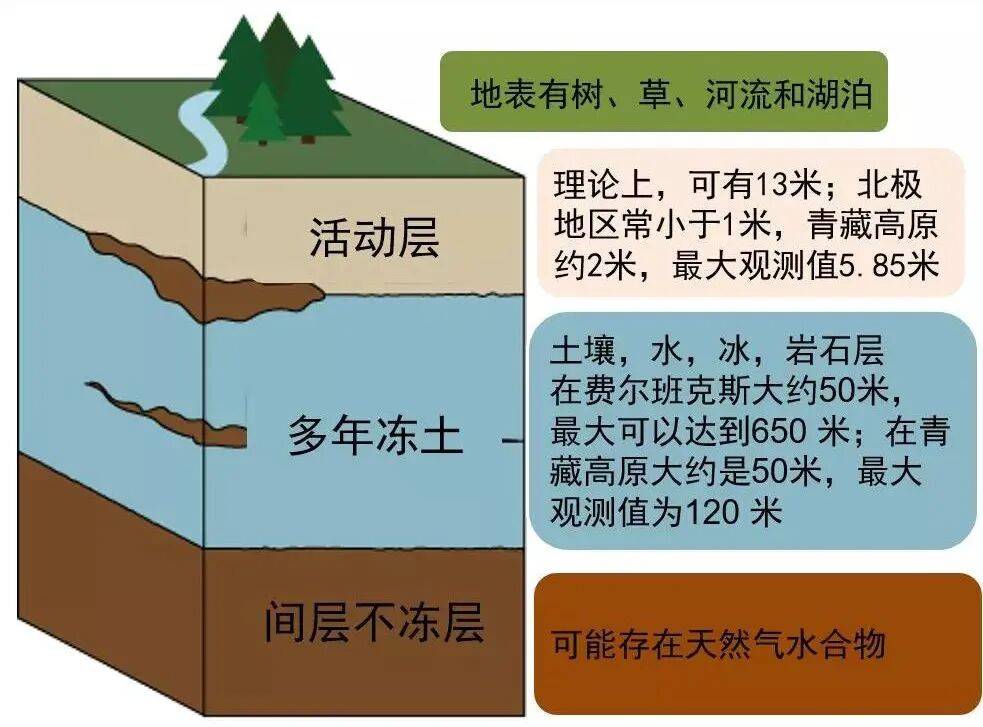

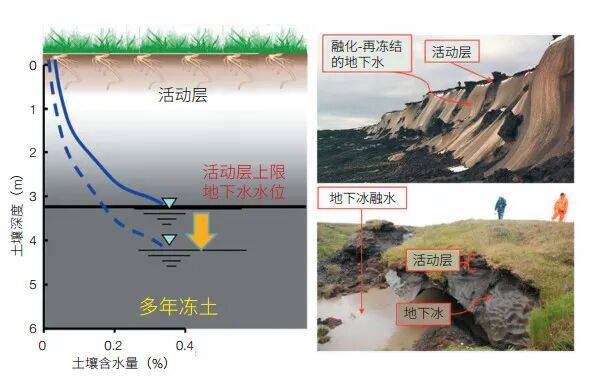

1.定义:指温度在0℃或0℃以下并含有冰的各种岩石和土壤。通常可分为两层:

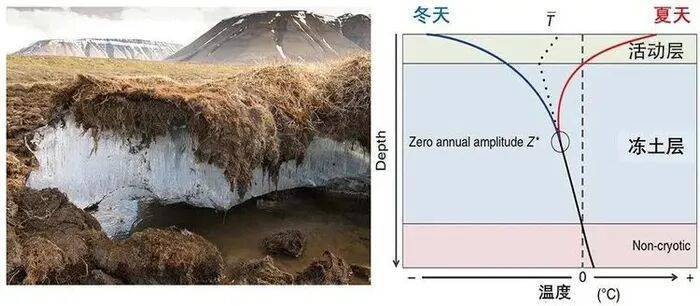

(1)活动层:地表附近,夏季融化,冬季冻结。

(2)永冻层(多年冻土层):在活动层之下,常年处于冻结状态。

2.分类(重点掌握)

(1)按存在时间分类

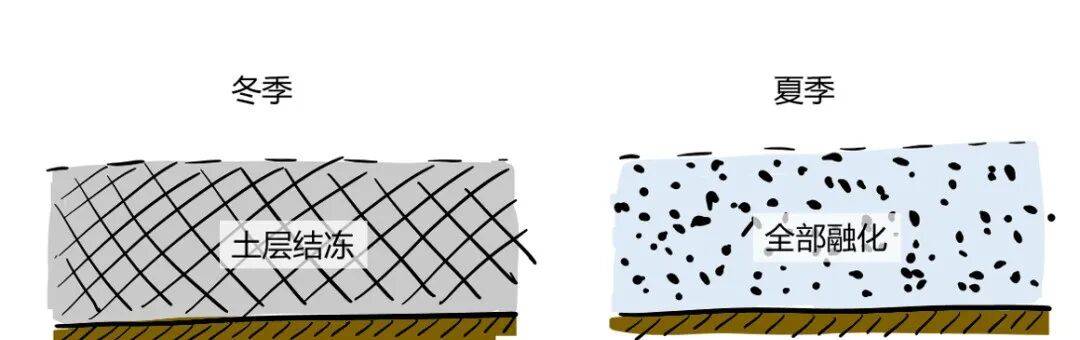

①季节性冻土:只在冬季冻结、夏季全部融化的冻土。

②多年冻土:持续冻结时间在2年或2年以上的冻土。我们通常讨论的重点是多年冻土。

(2)按连续性分类(主要针对多年冻土)

①连续冻土:冻土覆盖率 > 90%,分布面积广,温度低,厚度大。

②不连续冻土:冻土覆盖率在30%-90%之间,被融区所分隔。

③岛状冻土:冻土覆盖率 < 30%,呈孤立的岛状分布。

④零星冻土:在高山的垂直带谱中,出现在多年冻土带下缘的一些孤立冻土块。

二、 冻土的分布规律

1.水平分布(纬度地带性)

(1)全球:主要分布在环北极地区(如俄罗斯西伯利亚、加拿大、阿拉斯加)、青藏高原以及中低纬度的高山地区。

(2)中国:主要分布在东北大、小兴安岭(高纬度)和青藏高原(高海拔),以及西部高山(如天山、祁连山)地区。

2.垂直分布(垂直地带性)

随着海拔升高,温度降低,会形成冻土。例如,在青藏高原,自高原面向山顶,冻土从季节性冻土过渡到岛状冻土,再到连续多年冻土。

三、 冻土对地理环境与人类活动的影响

(高考核心考点)

1. 对工程建设的影响(重中之重)

(1)冻土区的工程面临两大难题:冻胀和融沉。

①冻胀:冬季,活动层土壤冻结,水分结冰体积膨胀,导致路基、桥桩等被抬高。

②融沉:夏季,活动层和多年冻土上部的冰融化,土壤变软、体积缩小,导致路基不均匀下沉。

(2)应对措施(以青藏铁路为例)

①通风管路堤:在路基中铺设通风管,利用空气对流带走热量,降低地基温度。

②热棒(冷冻棒):一种无源制冷装置,内部液态氨蒸发吸热,将地基热量传递到空气中,冷凝后流回底部,循环制冷。

③碎石路基(旱桥):碎石间孔隙中的空气流动性好,能起到隔热和散热的作用。旱桥(以桥代路)则能减少对地表热扰动的直接接触。

④遮阳板:减少太阳辐射对路基的直接照射。

2. 对水文的影响

(1)冻土层是隔水层,阻碍了地表水与地下水的联系。

(2)夏季融化时,活动层融水难以下渗,导致地表沼泽、湿地广布。

(3)为河流提供了相对稳定的补给源。

3. 对生态的影响

(1)冻土限制了深根性植物的生长,形成了以苔原、草原、草甸为主的脆弱生态系统。

(2)冻土储存了大量有机碳,一旦融化会释放温室气体(二氧化碳、甲烷),加剧全球变暖,这是一个重要的正反馈过程。

四、 冻土的变化与全球变暖

这是当前地理考试的热点和前沿问题。

1.原因:全球气候变暖。

2.表现

(1)活动层厚度增加。

(2)多年冻土温度升高,范围退缩(南界北移,下界上升)。

3.影响

(1)工程稳定性下降:加剧融沉,威胁铁路、公路、输油管道等基础设施的安全。

(2)生态系统改变:植被退化,生物多样性减少。

(3)碳循环加剧:释放温室气体,形成“碳炸弹”,进一步加速变暖。

(4)地质灾害增多:如热融滑塌、热融湖塘等。

五、高考常见题型与答题思路

1.成因分析题

(1)如:分析青藏高原多年冻土广布的原因

(2)答题模板:高海拔 → 低气温。具体阐述:海拔高,空气稀薄,大气对地面的保温作用弱,导致年均温低,满足多年冻土形成的温度条件。

2.影响分析题

(1)如:说明冻土对青藏铁路建设的影响及对策

(2)答题思路

①不利影响:冻胀和融沉导致路基不稳定。

②解决措施:分点阐述热棒、通风管、碎石路基等原理(核心是主动降温、保护冻土)。

3.环境演变题

(1)如:全球变暖背景下,青藏高原冻土可能发生的变化及带来的环境问题)

(2)答题思路

①变化:活动层变厚,冻土退化/消失。

②问题

a.工程建设:地基不稳。

b.生态环境:湿地萎缩、草场退化、碳释放。

c.地质灾害:滑坡、塌陷增多。

4.记忆技巧

理解冻土问题的核心是 “冰与热”的矛盾。一切工程措施都是为了“保冰”(防止融化),而全球变暖则在“融冰”。抓住了这个核心矛盾,很多问题就能迎刃而解。