“一半初中生上不了高中!”人民日报给出回应,原来一切早有迹象

谁说高考是人生第一次分水岭?中考才是!

中考分流这事,今年再一次掀起了轩然大波,上头说要“打通普职融通”,文件里还有“职业本科扩招”这样的关键词;

家长在担忧孩子能不能考上高中,考不上是不是就得“被分流”,连高考都没资格参加。总之,大家的情绪从教育焦虑到情感共鸣再到各种羡慕嫉妒别人的孩子,一个字:卷!

有人问,这中考分流到底多大个事,至于引起全民热议吗?很遗憾,我要打出个大写加粗加下划线的“YES”!

想想看,“人生第一场大筛”,贴不贴切?

好意还是魔咒?

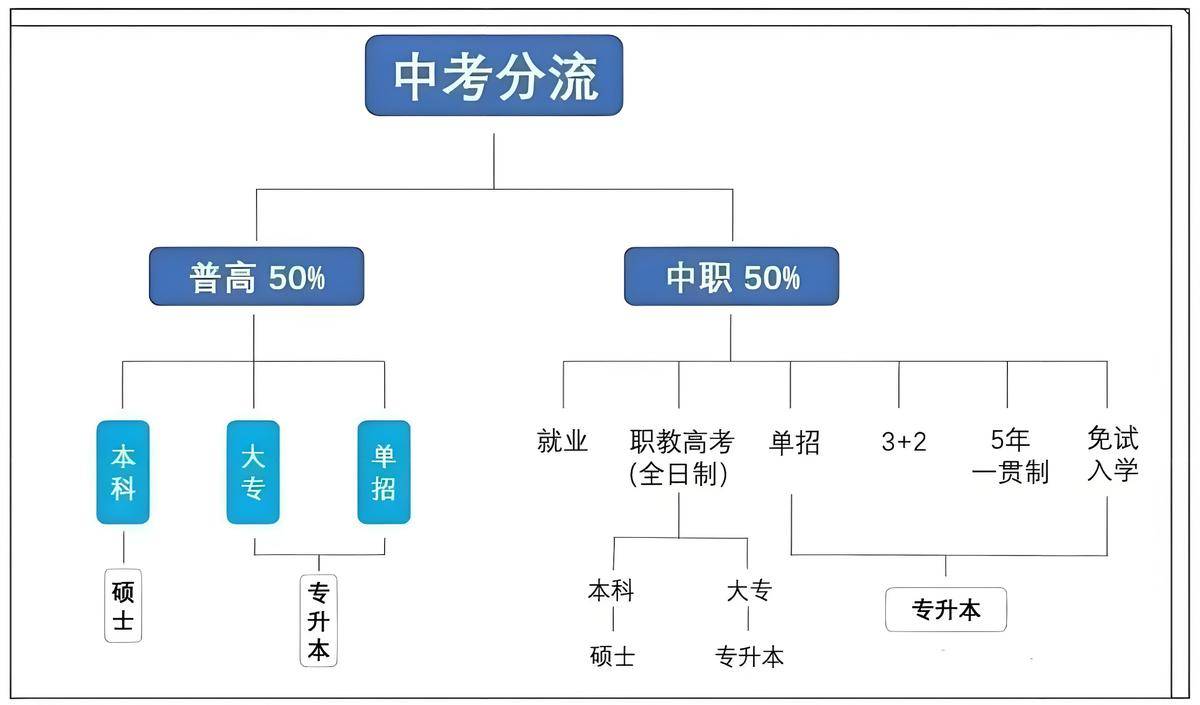

中考分流,顾名思义,就是在初中阶段,通过考试成绩将孩子分成两拨:成绩好的上普通高中,走高考路线;成绩差的去职业高中,学技能谋出路。

这本该是个“因材施教”的教育大计,但偏偏因为执行和社会环境问题,成了很多人心口的一道疤。

老实说,中考分流的初衷没毛病,甚至可以称得上“高瞻远瞩”。毕竟社会需要多元化的人才嘛,不可能人人都去考985、211,总得有人进企业、当技术工种。

但尴尬的是,在中国,职业教育的定位一直偏低,职高的“底层标签”成了家长看到孩子被分流后的最大心理阴影。

尤其是这些年“全民内卷”的巅峰操作:从幼儿园开始鸡娃,小学争取各种奥数比赛名次,然后初中暑假全面补课,一切都是为了上高中,考大学。

若孩子没能进入普高,直接“被打入职业学校”,对于一些家长来说,就等同于和体面的未来告别了。而孩子呢,多数凭中考这一场,便硬生生被锁死在了学业选择的轨道上,没有退路。

你有没有想过,当我们谈论“教育焦虑”,本质上焦虑的是啥?其实就是对“输不起”的恐惧。

这种“焦虑”的声音,早就蔓延到了整个社会。不少专家、学者、甚至人民日报几年前都发过文:中考分流是不是该变一变了?

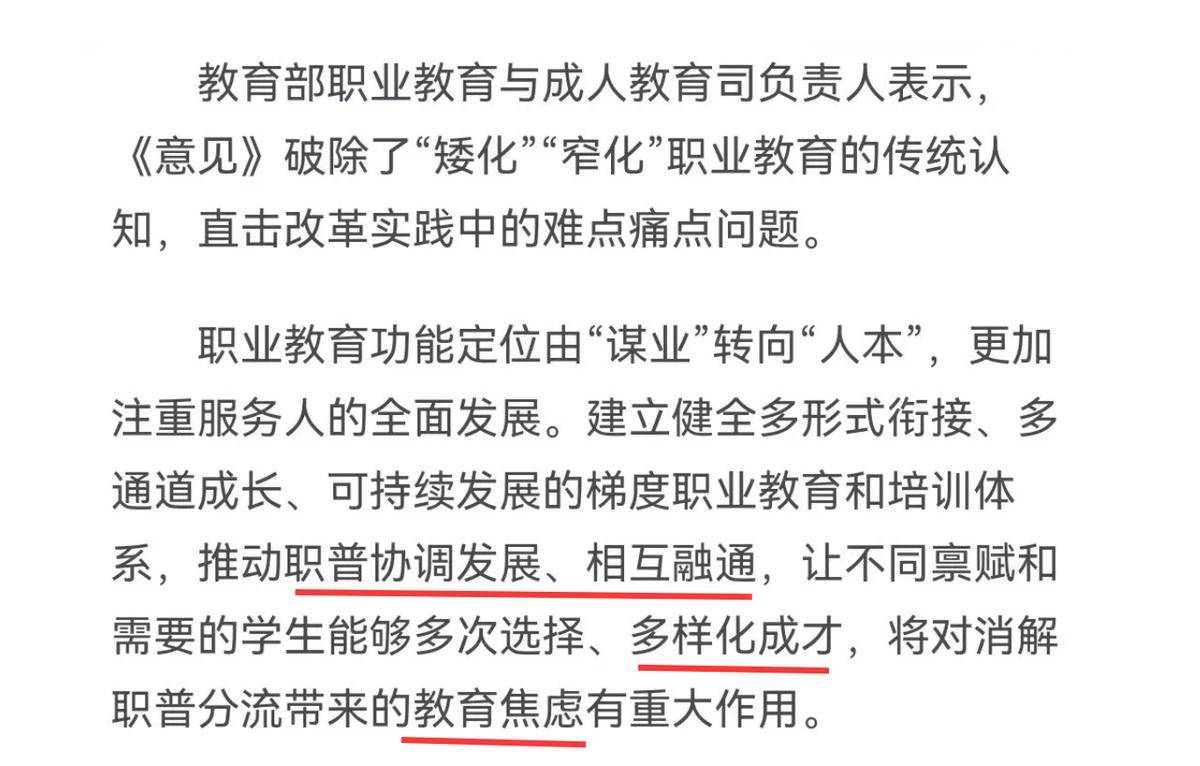

2023年8月30日,教育部明确提出:“逐步扩大普通高中招生规模,消解中考分流带来的教育焦虑。”

未来普高与职高的界限将不再泾渭分明,学生可以在两种教育模式中自由选择课程、学分互认。简单来说,职业教育不再是终点,而是可以“融会贯通”的开放式发展。

说实话,这听起来真的很棒,至少家长们稍微松了口气吧——孩子就算不进普高,也不是“没得选”。

但实际上呢,这依然无法一下子消弭根深蒂固的那种恐慌:“万一我家孩子被分流,人生是不是凉了?”

就拿“扩招普高”这事来说吧,空间是扩大了,但重点高中、好学校就那么几个,竞争还不比当年小啊。至于职业教育方面,虽然国家表明了态度,但摆脱“次等选择”的社会观念,又岂是一朝一夕?

职高魔咒怎么破?

提起职业学校,那些挥之不去的刻板印象大概是家长避之不及的原因之一,担忧孩子环境变差,在家长的眼中,职高的学生就跟社会上的小混混一样,上课不是睡觉就是打游戏,这种刻板印象由来已久。

但其实哪个学校都有几个不想学习的学生,咱也不能一杆子打死。

随便举个例子,今年热搜上有个为救落水同学放弃高考的少年姜昭鹏,他就是职高学生。这次,他参加的也是为职校学生特设的春季高考,这说明什么?职高学生也没完全“剥夺”上大学的机会。

更重要的是,像姜昭鹏这样的优秀学生在职高里大有人在,没开窍时可能是小学霸的反面教材,三年后一样可以逆风翻盘。

再比如咱们的“烘焙小天才”——浙江9岁女孩因为酷爱烘焙,12岁时父母就打算将她培养成未来技师,她用裱花完美解锁热搜,职业技能直接吊打职场3年经验的成年人。这说明啥?有些孩子,不是成绩不好,而是“文化课不投缘”。

中考分流不是“一刀切”

职业学校不一定是“魔窟”,金子在哪都能发光,硬币的正反面,我们也不能只盯着一面看。

的确,有些孩子因为中考发挥失常进了职高,但只要他能找到自己热爱的事,未来照样能发光发热。

而那些成绩迟迟拉不上去、对技术类门类却极其感兴趣的学生,上职业学校反而能扬长避短,更早找到适合自己的生存技能。

但问题也同样显而易见:职业教育和普通教育一样,天花板高,但操作难。

不同学生的认知水平、兴趣方向、学习能力完全不同,职高要“融通”普通教育,怎么因材施教?对还想走高考路的职高生,又该如何平衡文化课和专业课?

这些问题,不是一纸政策能解决的。但唯有给每个孩子发展多条路,才是破解“分流困局”的唯一解。

写在最后

政策改变孩子,不可能一蹴而就。中考分流的改革,让家长和学生有了更多选择,但如果社会对职业教育的偏见不会消散、教育资源分配结构无法优化,焦虑就依旧挥之不去。

其实无论普高还是职高,最终目的都是培养“有用的人才”。文化知识有用,专业技能同样重要。与其纠结“分流”本身,不如思考如何因材施教,让所有孩子都能拥有适合自己能力的教育模式。

知识也好,手艺也好,关键是,把自己的东西“学到手”。说得直白点,在这条教育路上,只有不放弃,才有机会。

各位家长,如果您家孩子正在面对中考,大可不必太过慌张,条条大路通罗马,关键是找到适合的路,走好每一步。

所以你怎么看?中考分流,改还是不改?欢迎留言,一起聊聊吧!