“61分欢呼”上热搜:教育的焦虑与解脱之间的微妙平衡

"61分欢呼"上热搜:教育的焦虑与解脱之间的微妙平衡

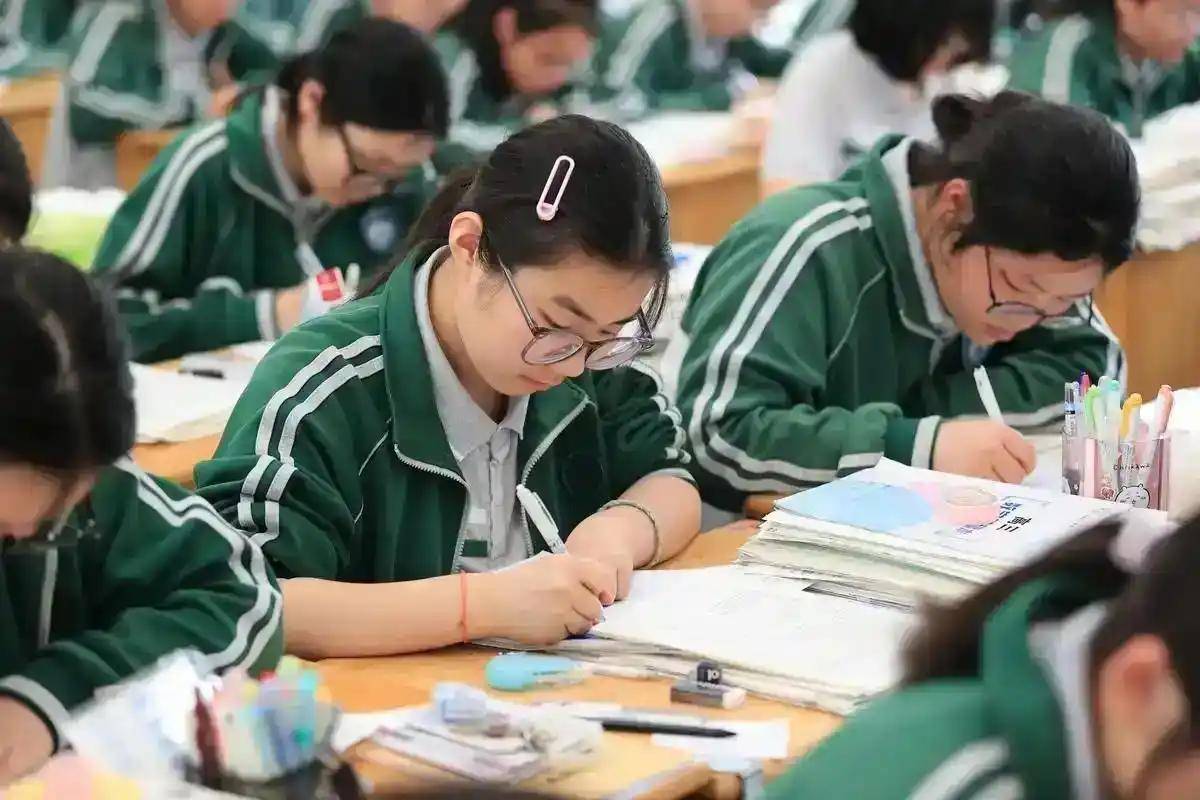

当"61分欢呼"成为社交媒体的热议话题,我们看到的不仅是一个孩子对及格线的庆幸,更是当下教育生态的缩影。这61分到底戳中了教育体系的哪些痛点?背后折射出哪些值得深思的教育困境?

一、分数崇拜下的教育异化

61分的欢呼首先暴露的是教育评价体系单一化的痼疾。当满分成为衡量优秀的唯一标准,60分成了"生死线",孩子们不是在享受学习的过程,而是在恐惧不及格的惩罚。这种畸形的分数观导致学习动机严重外化——学生为分数而学,而非为成长而学。北京师范大学的调查显示,超过70%的中小学生存在"考试恐惧症",而恐惧的根源正是对低于及格分的极端焦虑。

二、剧场效应中的家长困境

61分的欢呼之所以引发集体共鸣,更深层的原因是家长的普遍焦虑。在教育"剧场效应"下,前排观众(拼命鸡娃的家长)站起来,迫使所有人都必须站立(加倍投入课外辅导)。当看到孩子挣扎在及格边缘时,家长的内心充满矛盾:既心疼孩子的压力,又担忧未来的竞争力。这种撕裂感在社交媒体上形成了强烈共情——61分不是胜利,而是从极端压力下的短暂喘息。

三、教育资源失衡的残酷现实

从另一个角度看,61分的欢呼也折射出教育资源的严重不均衡。在重点学校,90分可能意味着落后;而在偏远地区的学校,及格已经是师生共同努力的成果。这种差异不仅体现在地域之间,也存在于同一城市的不同学区之间。教育部的数据显示,城乡学生在数学平均分上的差距高达32分,这背后的师资、设备、家庭支持等差异,远不是一个61分能够衡量的。

四、成长型思维缺失的教育悲剧

最根本的问题在于,我们对"失败"的零容忍态度扼杀了成长型思维的培养。61分本应是发现问题、调整学习方法的新起点,但在现行体系下,它往往被贴上"差生"的标签。斯坦福大学的研究表明,长期被分数评价束缚的孩子,会形成固定型思维模式,遇到困难时更容易放弃。而能够把61分视为进步空间的孩子,往往来自允许试错、鼓励探索的家庭环境。

教育的本质不是制造焦虑,而是点燃求知欲;不是筛选淘汰,而是因材施教。当我们为61分欢呼时,或许更应该思考:如何构建一个让每个孩子都能按照自己的节奏成长的教育生态?如何让学习重新成为充满惊喜的探索,而非恐惧的源泉?这需要教育评价体系的改革,更需要全社会教育观念的更新。