高考地理中的林线倒置

高考地理中一个经典且重要的概念——“林线倒置”。这是一个反直觉的自然地理现象,理解它对于掌握山地垂直地带性分异规律至关重要。

一、什么是林线倒置?

首先,我们要明白正常的林线是什么。

1.正常林线: 在一定纬度下,山地达到一定海拔后,由于热量不足、生长期短、风力强劲等因素,森林无法继续生长,这个森林分布的上限就是林线。通常,同一座山体,迎风坡的水热条件更好,其林线海拔会高于背风坡。

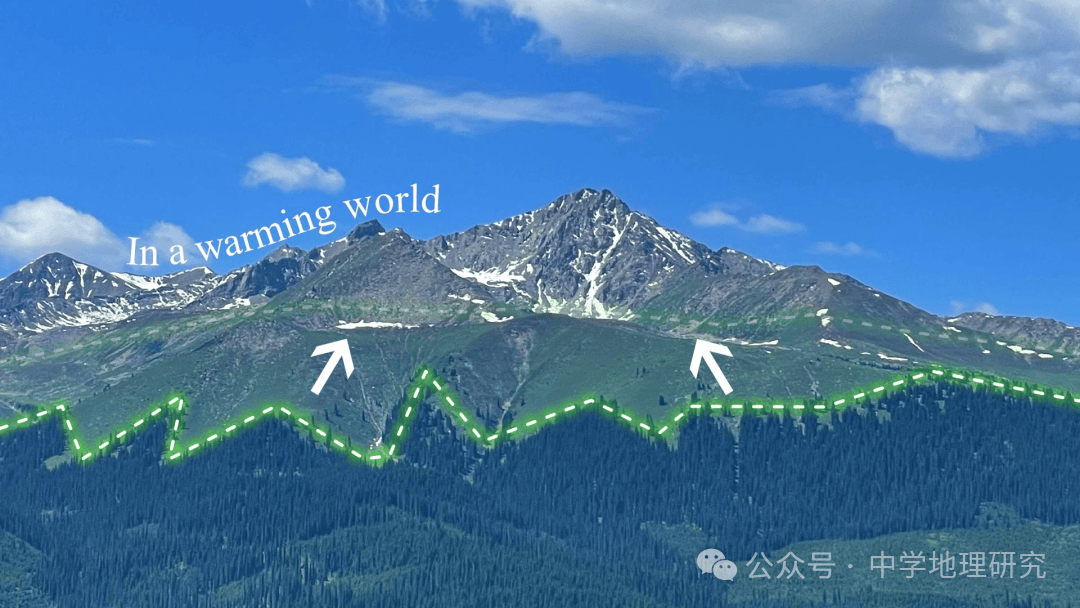

2.林线倒置: 指在特定条件下,背风坡(或干热河谷的谷肩)的林线海拔反而高于迎风坡的现象。这违背了我们常规的认知,因此被称为“倒置”。

二、林线倒置的成因机制

林线倒置的核心成因是 “焚风效应” 与 “山谷风环流” 共同作用下的局部水热再分配。我们以横断山脉的干热河谷为例来详细说明。

1. 背景条件:深切的河谷与盛行风

横断山脉地区山河相间,南北走向的河谷非常深邃。

来自印度洋的西南季风是主要水汽来源。

2. 形成过程

第一步:迎风坡的“降水效应”

西南季风携带水汽,在遇到山脉阻挡时,被迫沿迎风坡爬升。

空气上升过程中,气温降低,水汽凝结,形成丰富的地形雨。

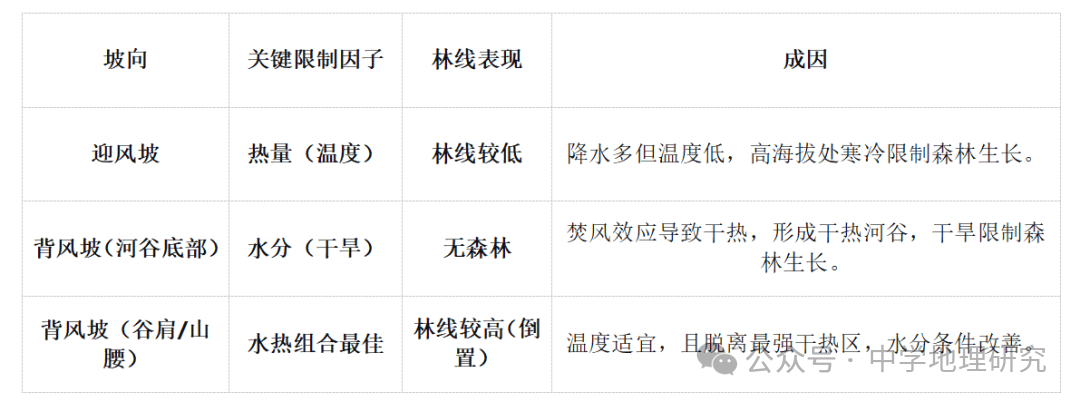

结果: 迎风坡的上部降水充沛,气候冷湿。虽然水分充足,但热量(温度) 成为了森林生长的限制性因素。森林无法在温度过低的高海拔地区生存,因此林线海拔相对较低。

第二步:背风坡的“焚风效应”

当气流翻越山顶后,在背风坡下沉。

空气下沉时,气压增大,温度升高(干绝热增温率,约1℃/100m),湿度急剧下降。

结果: 在背风坡的河谷底部,形成了又干又热的“焚风区”,这就是干热河谷的由来。这里由于水分(干旱) 是限制性因素,连森林都无法形成,只有灌丛和草地。

第三步:谷肩的“理想位置”——倒置林线的出现

在背风坡,随着海拔从干热的河谷底部上升,温度会逐渐降低。

当上升到一定高度(即“谷肩”或“山腰”部位)时,温度降低到了一个适宜森林生长的范围。

同时,这个海拔高度已经脱离了河谷底部最强的焚风干热效应,并且能接收到一部分来自谷底上升气流(山谷风)带来的水汽,水分条件比河谷底部和山顶都要好。

结果: 在背风坡的这个中间海拔带,形成了 “温度适宜”且“水分尚可” 的“宜居带”。在这里,水分和热量达到了最佳组合,使得森林能够生长到比迎风坡更高的海拔,从而形成了林线倒置。

三、核心总结与答题要点

核心原理:

林线倒置的本质是 “限制性因素”的转换。

在迎风坡,限制因素是热量。

在背风坡底部,限制因素是水分。

在背风坡中部,水分和热量的矛盾得到缓和,从而创造了更高的林线。

四、典型分布区域

中国横断山区:是最典型、最常被考查的区域,如金沙江、澜沧江、怒江沿岸的干热河谷上方的山地。

其它具有深切河谷和盛行风的干旱、半干旱区山地。

五、高考答题思路

当题目问到“分析某地林线倒置现象成因”时,可以按照以下逻辑框架组织答案:

1.明确地理位置与大气环流: “该地位于XX山区,受XX季风/盛行西风影响,迎风坡降水丰富。”

2.分析迎风坡林线低的成因: “迎风坡因地形抬升,降水多,但随海拔升高,气温降低,热量成为森林分布的主要限制因子,故林线海拔较低。”

3.分析背风坡河谷无林的原因: “背风坡因焚风效应,下沉增温减湿,河谷底部形成干热河谷,水分(干旱)成为主要限制因子,森林难以生长。”

4.点明倒置林线的出现: “在背风坡的山腰(谷肩)地带,海拔升高使温度降低至适宜范围,同时脱离了最强的焚风干热区,水分条件有所改善,水热组合达到最佳,使得森林能够分布到比迎风坡更高的海拔,从而形成林线倒置。”