孩子的自律如何“养出来的” ?

山西2026年高考如何报名?

山西2026年高考志愿填报必备常识

“都七点了还不起床,上学要迟到了!”“说了玩手机只能半小时,这都一个小时了还不放下!”“作业拖到晚上十一点,早干嘛去了?”—— 每天和孩子的“自律拉锯战”,让不少家长又累又无奈。总觉得 “别人家孩子怎么那么自觉”,自家孩子却像块 “扶不起的软糖”,怎么催都没动静。

其实,孩子不自律,不是“懒” 也不是 “故意作对”,而是他们还没学会“自己管自己” 的方法。养出自律的孩子,不用靠吼、不用靠逼,找对 “接地气” 的小方法,孩子慢慢就会从 “要我做” 变成 “我要做”。

一、先别慌:自律不是“逼出来的”,是 “养出来的”

很多家长觉得“自律就是让孩子听话,按时完成任务”,所以每天盯着孩子写作业、催着孩子早起,一旦孩子没做到就批评。可越催,孩子越抵触,甚至故意 “对着干”—— 你让他写作业,他偏玩橡皮;你让他早睡,他偏偷偷看漫画。 其实,自律的核心是“孩子愿意自己管自己”,而不是 “被别人管着”。就像邻居家的小男孩,以前每天要妈妈催着练钢琴,后来妈妈说“你可以自己定练琴时间,每天练 20 分钟就行,练完就能玩积木”,没想到孩子居然主动把练琴时间定在放学后,还会跟妈妈说 “我今天多练了 5 分钟,因为想把曲子弹熟”。 所以,养自律的第一步,是放下“我要逼他自律” 的想法,换成 “我要帮他学会自律”。就像教孩子学骑车,一开始扶着他、教他平衡,慢慢放手让他自己骑,而不是一直拽着车把,逼他往前跑。

二、用对小方法:从“小事” 入手,让孩子慢慢 “上道”

孩子的自律,不是一天养成的,得从他能做到的“小事” 开始,让他在一次次 “做到” 中,找到 “我能管好自己” 的信心。

(1)把 “大目标” 拆成 “小任务”,让孩子 “够得着” 别让孩子“这个月要养成早起的习惯”,而是说 “这周我们先做到每天 7 点 10 分起床,比上周早 5 分钟”;别让孩子 “每天读半小时书”,而是说 “每天先读 10 分钟绘本,读完我们一起聊里面的故事”。小任务容易完成,孩子不会觉得有压力,反而会因为 “我做到了” 而开心。 有个妈妈想让女儿养成整理书包的习惯,一开始让她“把所有东西都收拾好”,女儿觉得麻烦,总是敷衍。后来妈妈把任务拆成 “第一步:把课本放进书包左边;第二步:把作业本放进右边;第三步:把铅笔盒放进前面的小兜”,女儿跟着步骤做,很快就学会了,还会主动说 “妈妈你看,我今天三分钟就收拾好书包了”。 拆任务的关键,是“让孩子跳一跳就能够到”。完成小任务的成就感,会像小石子一样,慢慢堆成 “我能自律” 的信心大山。

(2)让孩子 “自己做主”,给足 “掌控感” 孩子不自律,很多时候是因为“什么都要听家长的”,觉得 “自律是妈妈的要求,不是我的事”。不如把 “决定权” 分一点给孩子,让他觉得 “我能说了算”。 比如定作息表时,别直接说“晚上 9 点必须睡觉”,可以问 “你想 9 点睡觉,还是 9 点 10 分睡觉?睡觉前想先刷牙,还是先听故事?”;写作业时,别命令 “先写数学再写语文”,可以说 “你今天想先攻克哪科作业?我们把时间分配好”。 有个爸爸给儿子准备了“自律选择表”:写作业可以选 “先做口算(20 分钟)” 或 “先背单词(15 分钟)”;休息可以选 “玩积木(15 分钟)” 或 “听儿歌(10 分钟)”。儿子觉得 “自己能选,很有意思”,反而很少拖延,还会跟爸爸炫耀 “我今天选的先背单词,比昨天快了 2 分钟”。 给孩子掌控感,不是“放任不管”,而是让他知道 “自律是为了自己方便”—— 比如自己定的睡觉时间,早上不会太困;自己选的写作业顺序,做起来更顺手。

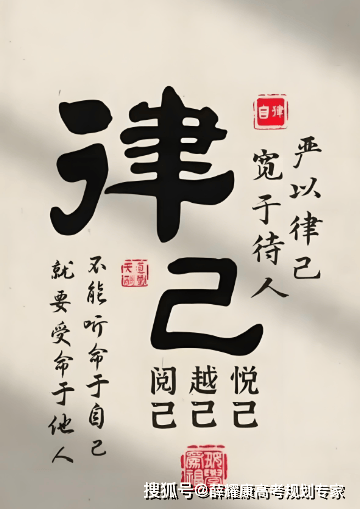

(3)家长 “做榜样”,别当 “双标王” 你自己刷手机到半夜,却让孩子“早点睡觉”;你把家里弄得乱糟糟,却让孩子 “收拾好自己的玩具”—— 这样的 “双标”,孩子怎么可能服?自律是会 “传染” 的,家长怎么做,孩子就会跟着学。 有个妈妈想让儿子养成“少看手机” 的习惯,没直接说教,而是和爸爸约定 “晚上 7 点到 8 点,全家一起放下手机,要么看书,要么玩桌游”。一开始儿子还惦记着手机,后来看着爸妈都在看书,自己也拿起绘本翻,慢慢就养成了 “晚上不看手机” 的习惯,还会提醒妈妈 “妈妈,7 点了,该放下手机啦”。 家长的榜样,比一百句“你要自律” 都管用。想让孩子早起,你就别赖床;想让孩子爱读书,你就别总抱着手机。当孩子看到 “爸妈也在自律”,就会觉得 “自律不是只有我要做,大家都在做”,自然愿意跟着学。

(4)用 “正向反馈” 鼓劲儿,别总盯着 “没做到的” 孩子今天比昨天早 5 分钟起床,别只说 “还是比别人家孩子晚”,可以说 “你今天自己定的闹钟响了就起来,比昨天进步啦”;孩子今天主动收拾了玩具,别忽略不说,可以说 “你把玩具都送回了‘家’,家里看起来真整齐,妈妈要向你学习”。 有个家庭做了“自律星星墙”:孩子做到自己定的小任务,就贴一颗星星;集满 10 颗星星,就能换一个小愿望(比如去公园玩、买一本喜欢的漫画)。孩子为了集星星,每天都很积极,还会自己检查 “今天有没有做到早睡”“有没有整理书包”。 正向反馈就像给孩子的自律“加油”,让他知道 “我做的好,爸妈能看见”。比起批评 “你怎么又没做到”,肯定他的小进步,更能让他愿意坚持。

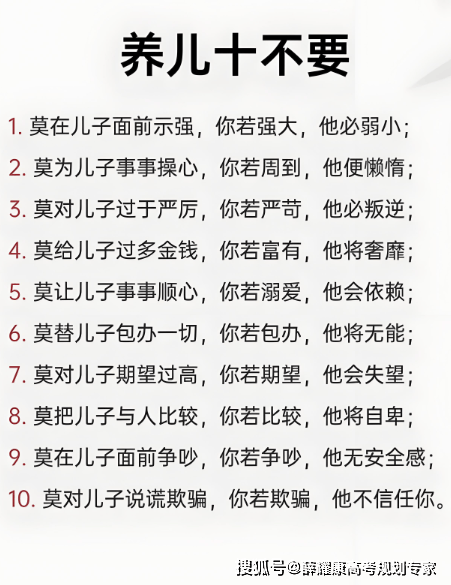

三、避开这些“坑”:别让努力白费 养孩子自律,有些做法看似“有用”,其实会帮倒忙,家长一定要避开。

(1)别 “替孩子做太多”,把 “责任” 还给孩子 早上帮孩子穿衣服、收拾书包,晚上帮孩子检查作业、收拾书桌—— 你把该孩子做的事都做了,他怎么会有 “我要自己管自己” 的意识?不如放手让他自己来:衣服穿反了没关系,下次就会注意;书包收拾漏了课本,让他自己跟老师解释一次,下次就会记得检查。 有个妈妈以前总帮女儿收拾书包,女儿总漏带东西。后来妈妈让她自己收拾,第一天漏带了语文书,被老师提醒后,女儿第二天早上特意提前 10 分钟,把书包里的东西翻出来检查了一遍,再也没漏过。 替孩子做事,看似省时间,实则剥夺了他“学会负责” 的机会。只有让孩子自己承担 “不自律的后果”,他才会真正想办法自律。

(2)别用 “惩罚” 逼自律,会越逼越抵触 “没按时起床,今天不准看动画片!”“作业没写完,晚上不准吃饭!”—— 用惩罚的方式逼孩子自律,只会让他觉得 “自律是件痛苦的事”,反而更不想做。 不如换成“自然后果”:没按时起床,就会迟到,让他感受 “迟到会被老师说,还会错过早读”;作业没写完,就会被老师批评,让他知道 “不按时写作业,后果要自己承担”。自然后果比惩罚更有说服力,孩子会从后果中明白 “自律是为了自己好”。

(3)别 “追求完美”,接受孩子 “偶尔不自律” 孩子今天定了 7 点起床,结果赖到 7 点半;今天定了只玩 20 分钟手机,结果玩了 25 分钟 —— 别因为这点小事就批评他 “你怎么又不自律”。自律不是 “永远不犯错”,而是 “犯错后能调整过来”。 有个爸爸发现儿子偶尔会超时玩手机,没有骂他,而是说“妈妈知道你今天玩得太开心,忘了看时间。下次我们可以定个闹钟,闹钟响了就放下手机,好不好?” 儿子觉得爸爸没怪他,反而主动说 “下次我一定听闹钟的”。

接受孩子的不完美,给他调整的机会,他才不会因为“怕犯错” 而抵触自律,反而会更愿意尝试。 养出自律的孩子,就像熬一锅好汤,急不得,得慢慢熬。今天孩子主动早起 5 分钟,是进步;明天他自己收拾好书包,也是成长。不用拿自家孩子和别人比,也不用追求 “一下子就自律”,只要他每天比昨天多一点 “自己管自己” 的意识,就是好的。 当有一天,孩子不用你催,自己定闹钟起床,自己安排写作业的时间,自己放下手机去读书—— 你会发现,那些曾经的 “拉锯战” 都成了过去,而孩子已经在自律中,慢慢长成了能对自己负责的小大人。这才是自律最珍贵的意义:不是让孩子 “听话”,而是让他学会 “为自己的人生负责”。来源:网络