“宁愿少考100分”,浙大女孩无法考公,直言:选浙大不如普本

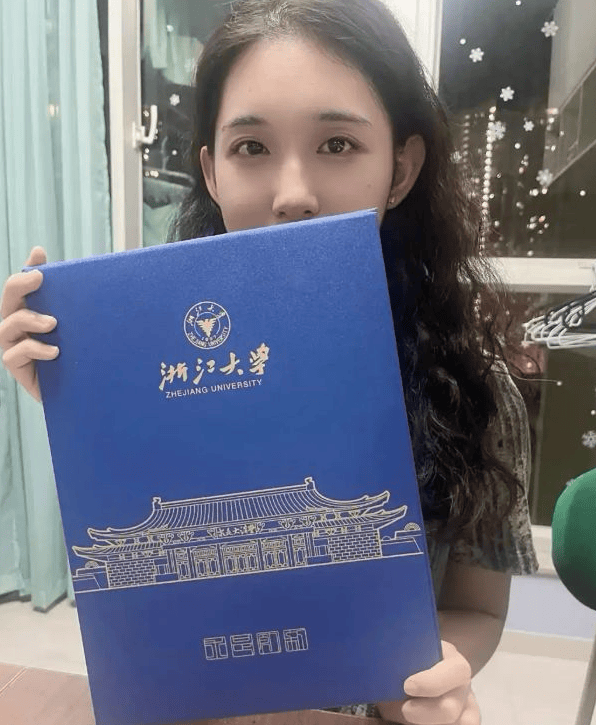

四年前,有个女生高考考了 684 分,凭这个优异成绩成功考进了浙江大学。浙江大学是中国顶尖的高等学府,在 985 高校里那也是佼佼者。女生选的专业是植物保护专业。

植物保护专业是典型的农业类学科,从学术方面讲,和国家粮食安全关系特别大。这个专业主要研究植物病虫害防治、农药应用这些领域。

不过从就业市场的实际情况看,这专业的对口岗位没多少。主要集中在农业科研机构、农业技术推广站、植保站这些单位,而且大部分岗位都在基层地区。可这女生想留在大城市发展,这差距就很明显了。

四年后到了毕业季,女生拿着浙江大学的名校文凭,却在就业上碰到大难题了。

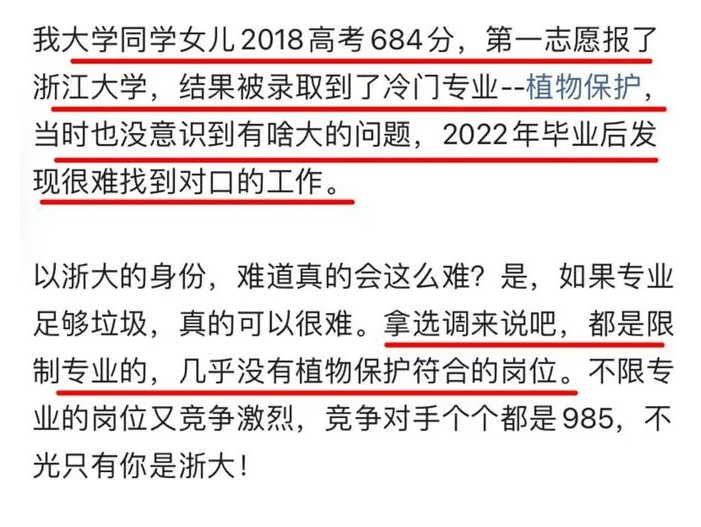

看市场上的就业路不好走,女生就把希望放到体制内,打算通过选调生的途径进入体制工作。

结果她发现,植物保护专业在选调生岗位里几乎找不到能匹配的。

要是去参加 “三不限” 岗位的竞争,她又一点优势都没有,考公这条路也走不通了。

就业不顺利,考公也没希望,这双重打击让女生心里特别挫败。

她开始回想自己当初的选择,再对比高考 684 分这个高分,后悔得不行。

她甚至直接说 “ 后悔多考了 100 分”。她就想啊,要是当初没被浙江大学的光环吸引,选个师范专业,毕业后就能成为有稳定体制内工作的教师。

就算选个普通本科院校,挑个热门专业,至少考公也不会这么难。所以她觉得 “选浙大还不如去普通本科” 。

684 分的高考成绩,放在任何省份都是妥妥的 “学霸级” 分数,足以让她在志愿填报时拥有诸多优质选择,可最终却因为专业选择的偏差,陷入 “就业跑不动、考公进不去” 的尴尬境地,任谁看了都会觉得 “亏大了”。

当年填报志愿时,大概率是被 “浙江大学” 这块金字招牌冲昏了头,觉得 “能考上浙大就是光宗耀祖,专业好不好无所谓,反正名校毕业肯定有好工作”。

他们可能根本没花时间去深入了解 “植物保护” 专业到底学什么、毕业后能做什么、就业市场需求如何,甚至可能连这个专业的核心课程和对口岗位都没搞清楚,就凭着 “名校光环” 拍板决定,属于典型的 “为了面子,丢了里子”。

如果当初能多花点心思研究专业,结合未来职业规划做选择,或许就不会有今天的困境。

现在就业市场竞争有多激烈,相信大家都有目共睹,尤其是体制内工作和优质企业岗位,更是 “千军万马过独木桥”。

很多岗位明确标注 “仅限 XX 专业报考”,专业不对口,哪怕你是名校毕业,连报名的资格都没有。就像考公,税务、政法、教育等热门系统,大多招的是 “法学”“会计学”“汉语言文学”“师范类” 专业,“植物保护” 这类农业相关专业,对口的大多是基层农业部门,岗位少不说,还可能面临 “萝卜坑” 或更激烈的竞争。

但浙大作为顶尖名校,能给她的也绝不止一张文凭。

身边的同学都是来自全国各地的学霸,和优秀的人在一起,思维方式、学习能力都会受到潜移默化的影响,这种 同伴压力带来的成长,是普通本科院校很难给到的。

浙大的师资力量、科研资源、讲座活动、国际交流机会,都能拓宽她的视野,让她见识到更广阔的世界,培养批判性思维和解决问题的能力。

浙大强大的校友网络,也是一笔宝贵的财富,未来不管是考研、创业还是换行业,说不定都能得到校友的帮助。

不能说名校就是白读的,但是远水解不了近渴,目前她的需求,是解决不了现在的困境的。

这也给我们上了一场生动的志愿填报课,优先选 “实用专业”,别被名校光环绑架。如果分数能上名校的冷门专业,不如退一步,选择普通本科里就业前景好的热门专业。

很多家长和考生选专业时,容易被 “高大上” 的专业名称迷惑,比如 “生物科学”“材料科学与工程”,听起来很厉害,实际上就业面很窄。

先想清楚孩子未来想从事什么职业,然后去查这个职业需要什么专业背景,再根据这个专业去选学校。

当然,强调 “实用” 不代表完全忽视兴趣。如果孩子对某个专业有浓厚的兴趣,且这个专业就业前景不算太差,那就可以优先考虑。

希望所有高考生和家长都能吸取这个教训,填报志愿时多一份理性,少一份盲目;多关注 “专业实力”,少迷信 “名校光环”。

别再问 “我能上哪个好大学”,而是多问 “上了这个大学,我能学什么专业?这个专业毕业后能做什么工作?这份工作是不是我想要的?”

“名校≠好前途”,专业选择错了,再高的分数、再亮的名校光环,也可能在就业时 “翻车”。