指南者留学学姐说:985 工科女斩获港大新国立 offer

我的留学想法,是在多条人生赛道的碰撞中逐渐清晰的。最初,我抱着对跨专业的热忱,从北京航空航天大学飞行器设计与工程专业出发,冲击理想院校的热门专业考研。可第一年考研,即便我拼尽全力通过初试,却还是栽在了院校信息差与跨专业背景的双重阻碍下,复试遗憾淘汰。重整旗鼓准备二战时,我突然意识到国内考研的局限 —— 不仅时间成本高,备考过程充满不确定性,一旦失败,便要再耗一年。

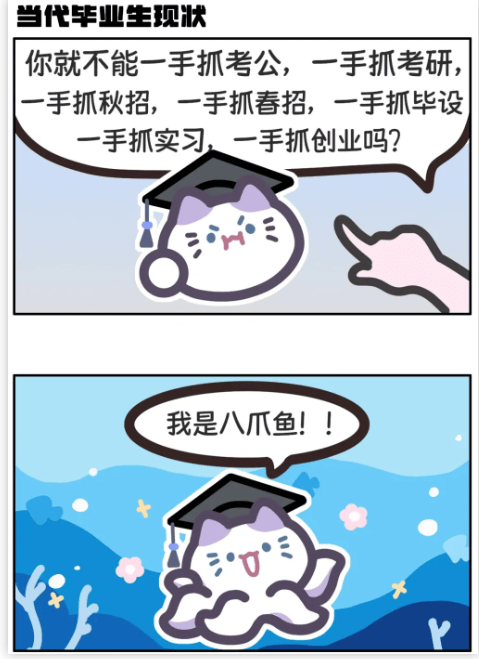

为了给自己留条后路,我开启了 “八爪鱼模式”:一边继续备战考研,一边准备雅思,同时投身秋招找工作。可三条战线并行的压力远超预期,时间被切割得支离破碎:白天要刷考研真题、背雅思单词,晚上得修改简历、准备面试素材,常常忙到凌晨才能休息。而最让我崩溃的,是秋招中遭遇的性别歧视。

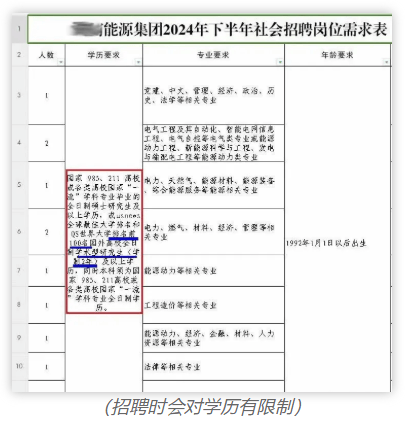

每次闯过 “投递 — 测评 — 初筛 — 笔试 — 复筛” 的重重关卡,到了面试环节,HR 看到简历上的 “女” 字,总会抛出冒犯的问题:“打算什么时候结婚?”“要不要孩子?”“计划生几个?” 甚至直接质疑我的能力:“我们岗位要经常出差、强度大,不适合女生。” 这些话像重锤砸在我心上,让我猛然看清,作为工科女生,职场隐性歧视比我想象的更严重。

即便如此,我还是咬牙拿到了一份年薪 15 万的工作。可喜悦没持续多久,新的难题来了:要不要放弃这份工作,花 50 万去留学?为了找到答案,我四处请教 “过来人”:公司 HR 告诉我,读研后起薪能涨到 20 万,硕士学历在晋升通道上更占优势,还愿意为我保留岗位;领导也建议我深造,因为公司高级岗位越来越倾向高学历人才;父母全力支持,觉得长远来看,留学能拓宽视野、提升竞争力;但身边同学和已工作的朋友却劝我优先就业,认为工科看重经验,50 万留学成本很难靠起薪涨幅弥补。

反复权衡后,我还是选择了留学。对我来说,长期职业发展比短期工作经验更重要,更何况公司保留岗位的承诺,给了我安心去深造的底气。就这样,秋招的挫折与对未来的规划,让留学从 “备选方案” 变成了 “最优解”。

二、申请过程确定留学后,我第一件事就是找专业机构帮忙 —— 也就是 “指南者留学”。从一开始的留学规划,到选校定位、文书修改,指南者的团队都给了我极专业的建议。比如文书准备时,老师会帮我梳理经历,突出飞行器设计与工程专业的课程设计优势,还教我如何把仅有的一段实习经历写得更有亮点,避免材料显得单薄。

按照指南者 3 月制定的计划,我在 6 月顺利考完雅思(总分 6 分),7 月就通过他们递交了申请。这里还有个小插曲:因为留学涉及留位费,我担心过早缴费会影响后续选 offer,就和指导老师沟通,希望能推迟缴费时间。老师特别理解我的顾虑,帮我调整了申请递交顺序,把几所目标院校的 offer 发放时间集中到 12 月,既不影响录取,又给了我充足的对比时间。

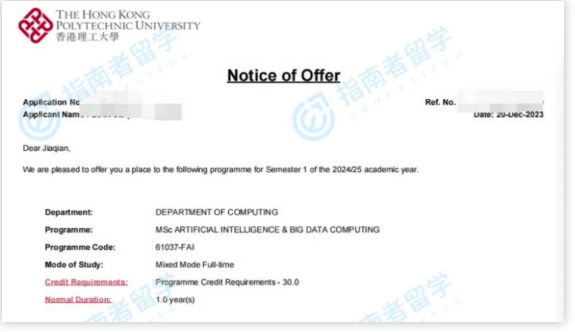

12 月下旬,offer 果然密集传来:先是香港大学微电子科学与技术(工程)理学硕士的通知,我还没来得及细想,第二天就收到了新加坡国立大学机器人学理学硕士、香港理工大学人工智能及大数据计算理学硕士的 offer。这下,我需要在港大和新国立之间做最终选择 —— 这两所都是我的梦校,但专业方向差异很大。

港大的微电子专业和我本科经历匹配度不高,课程更偏重理论研究;而新国立的机器人学专业,不仅和我本科的工程背景契合,还更注重应用性,正好符合我 “为就业读研” 的目标。纠结再三,我最终确定了新国立。

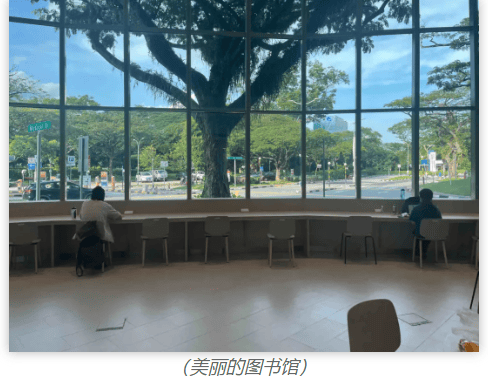

入读新国立后,第一感受就是 “壕”:图书馆藏书丰富,还提供 24 小时自习空间;教学楼里全是现代化设备,实验室器材也都是行业前沿水准。而且校园活动特别多,百度、华为这些大厂经常来办招聘会和宣讲会,秋招时身边同学大多拿到了年薪 30 万左右的 offer,就业优势很明显。不过学业压力也不小:一年制硕士要修满 10 门课(分两学期,每学期 5 门),我选的都是晚间课,但白天要写作业、赶小测、跑招聘会、准备笔面试,几乎没有空闲。更关键的是,新国立要求综合绩点 3.0 才能毕业,好在只要认真对待,按时完成课业,达标并不难。

另外,我也想给学弟学妹提个醒:新国立老师说,录取时最看重本科院校背景和均分,实习、课外活动这些 “修饰项” 权重不高,所以如果目标是新国立,一定要把本科成绩稳住,这才是核心竞争力。

上一篇:重磅!中海油调整校招考试时间!

下一篇:十条“心”措施 护航成长时