高考体检“全通关” 大学入学查出“色弱” 重庆一体育特长生录取医科大后遭退学丨底稿

高考体检“全通关” 大学入学查出“色弱” 重庆一体育特长生录取医科大后遭退学丨底稿

本文仅在今日头条发布,谢绝转载。

封面新闻记者 马嘉豪

一纸体检报告,两种截然不同的结果,让一位体育特长生的大学梦,在入学不到一个月后破碎。

近日,重庆市合川区一名学生因“色觉异常”被遵义医科大学退学。而其家长反映,早在去年12月的高考体检中,色弱问题并未被检出,导致选择高考志愿时,填报了限制色弱报考的专业,最终在入学复检时“落榜”。

该家长向封面新闻记者反映,学生已返家,但情绪低落,复读意愿低。10月29日,合川区教育考试中心工作人员向封面新闻表示,10月28日晚,中心在了解到相关情况后,目前已介入调查。

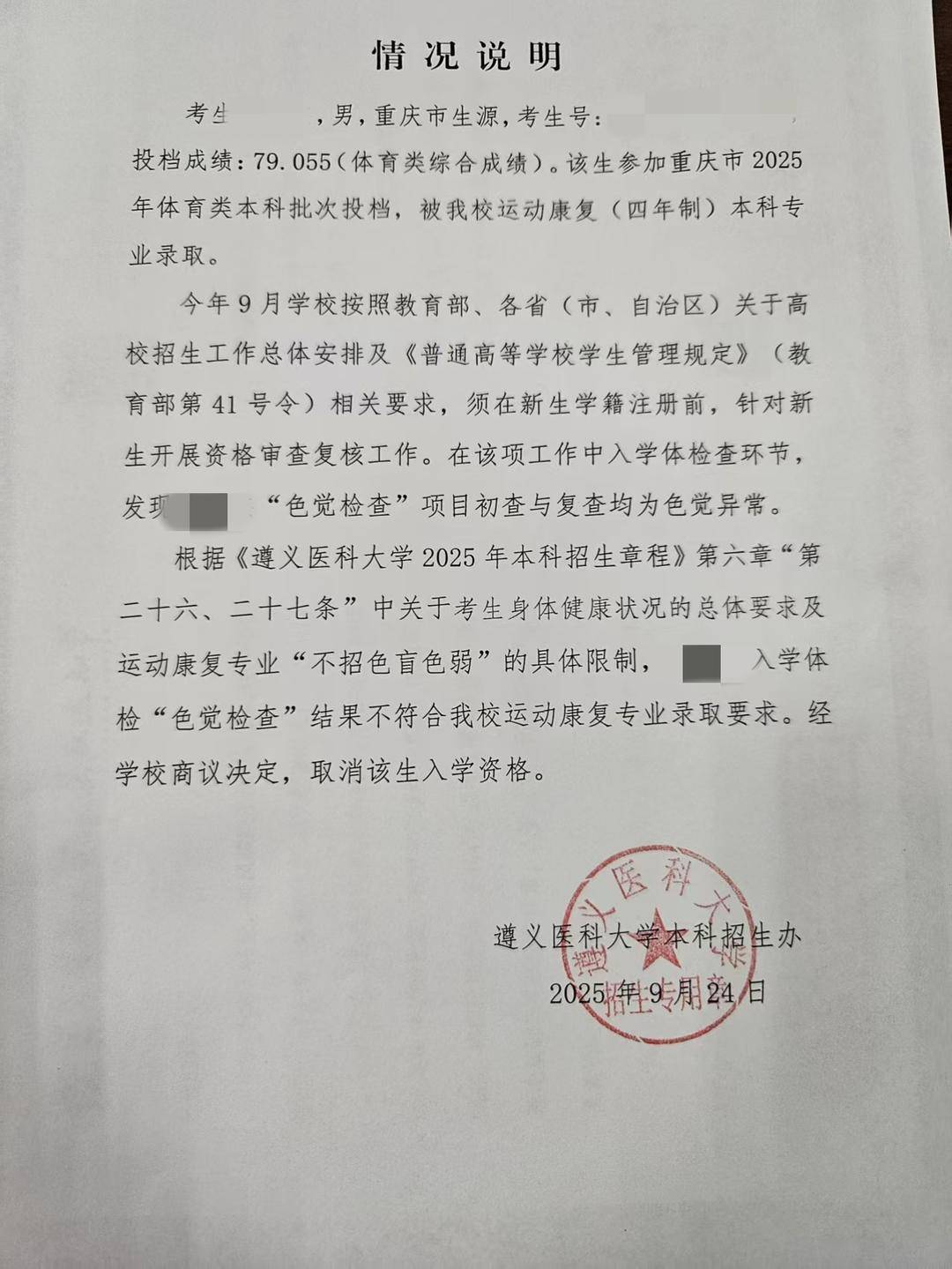

遵义医科大学给小杰的取消入学资格情况说明。

高考体检“正常” 入学复检查出“色弱”

据黄先生介绍,他的儿子小杰高中就读于重庆市合川中学,为2025届高考体育特长生,今年高考以502分的成绩,被遵义医科大学运动康复专业录取。

然而,在今年9月入学后的新生体检中,小杰被查出“色觉异常”,经复查确认为色弱三级,最终只能办理退学。

“当时学校给我们发了一份情况说明,发现我孩子在‘色觉检查’项目中,初查与复查均为色觉异常。然后根据《遵义医科大学2025年本科招生章程》规定,不符合运动康复专业录取要求,便被取消了入学资格。”

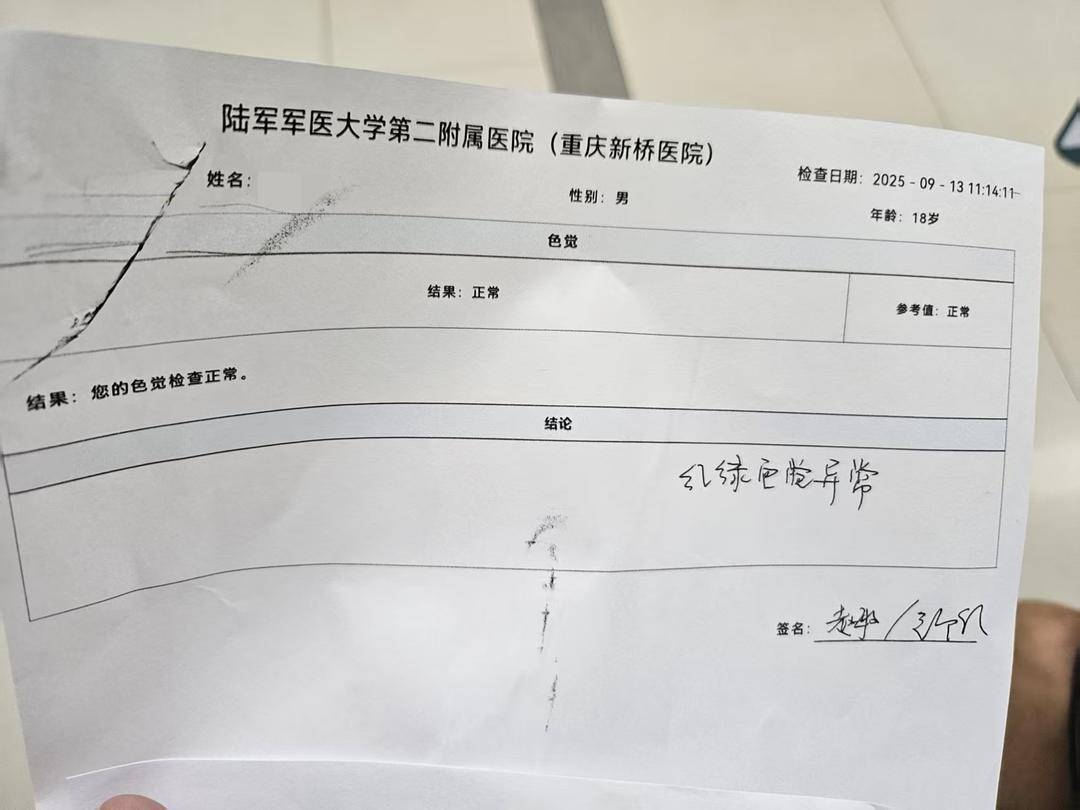

9月13日,黄先生将小杰带回重庆,在陆军军医大学第二附属医院又进行了色觉检查,检查结果为黄绿色觉异常。

但据黄先生介绍,小杰在2024年12月参加了学校组织的高考体检,当时报告中的各项指标都显示正常。

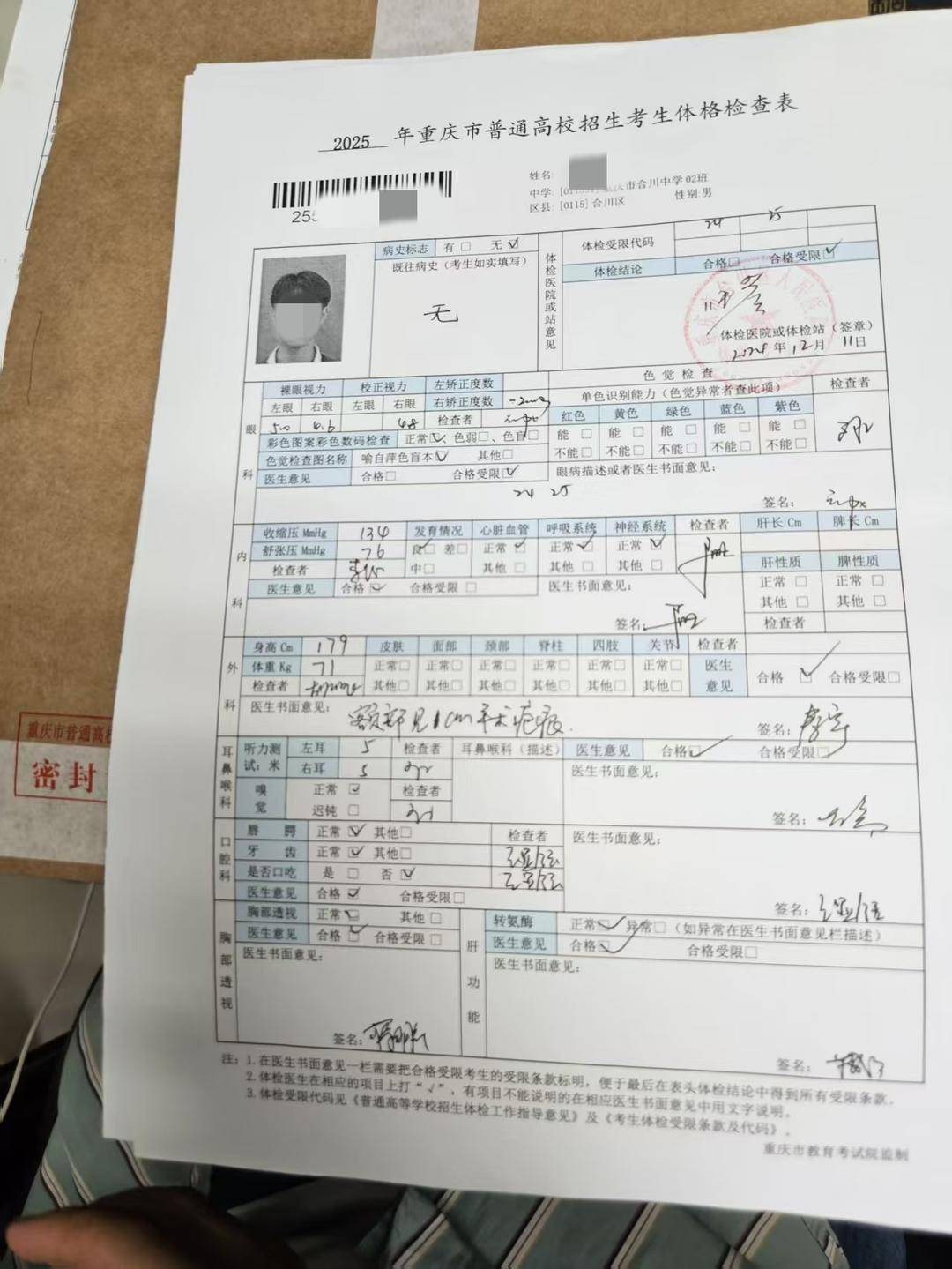

在小杰的高考体检报告中,未检查出色弱,标注“合格受限”,代码24/25指视力。

据孙先生提供的体检表,彩色图案和彩色数码检查一栏中为“正常”,色觉检查图名称为喻自萍色盲本,医生意见为“合格受限”。单色识别能力一栏未勾选,表格中显示色觉异常者才需查此项。

“我们孩子是体育特长生,对运动康复专业很感兴趣,所以当时在填报高考志愿时,也关注到这个专业不招收色弱、色盲学生。但因为之前高考体检都没问题,所以就直接填报了,没想到有后续这些事情。”

黄先生告诉记者,之前也和遵义医科大学协商过能不能换专业,但体育特长生能报考的专业在该校仅有两个,且两个专业均对色觉有要求,所以根本无法转专业。

“如果当时(高考)体检查出来有色弱,我们完全可以报其他专业。现在孩子心态也崩了,书也读不成,我们觉得很冤枉。”黄先生表示。

家长质疑高考体检存在疏漏

黄先生透露,孩子自退学后情绪极不稳定,目前正在接受心理疏导,对复读参加明年高考的意愿极低。“他现在根本不想看书,我们也不敢多说,怕他压力更大。”

在黄先生看来,孩子此前从未发现有色弱问题,在日常生活中也难以察觉。

因此,他认为,作为检查机构的合川区人民医院在高考体检中,未能准确检测出色觉异常,是导致后续一系列问题的直接原因。

黄先生曾向合川区教委投诉反映,工作人员表示“教委只是组织体检,不对结果负责”,建议其联系体检医院——合川区人民医院。

而当黄先生联系到合川区人民医院后,工作人员却建议黄先生走司法途径来解决问题。

黄先生带着小杰回到重庆的医院检查,查出红绿色觉异常。

教委称“不担责” 考试中心称“正在处理”

10月29日,封面新闻记者联系到合川区教委,工作人员在接受采访时回应,“高考体检由定点医院执行,教委仅负责组织协调,不具有承担体检结果的责任,建议联系定点检查机构合川区人民医院。”

合川区人民医院工作人员在接受封面新闻记者采访时表示,对具体情况不清楚,需向上级汇报。截至发稿,未收到医院方的回复。

随后,封面新闻记者又联系到合川区教育考试中心,工作人员表示在10月28日晚,已经关注到相关舆情,并表示“目前工作人员正在进行处理”,但关于调查进展情况,工作人员并未透露。

记者又联系遵义医科大学了解相关情况,多个部门工作人员均表示“不知情,需联系学校学籍科”。但学校学籍科亦无人回应此事。

据媒体报道,2019年,江苏南通高三学生施某在高考体检时被检出“弱视”,体检结论为“专业不予录取”。但2个月后其在南通大学附属医院验光配镜时,矫正视力左右各0.9,不存在弱视。

之后施某又在田家炳中学校医及南通市第一医院检测,结果均显示无弱视。然而,施某向南通市教育考试院提出复检申请时,却因“申诉期已过”被拒。

近年来,多地曾出现高考体检结果与入学复检不一致的案例,引发公众对高考体检流程规范性与责任认定的讨论。教育界人士呼吁,应进一步强化体检环节的标准化与监督机制,避免因体检疏漏影响学生升学前途。

记者手记:

重庆体育生因色弱被退学事件,暴露出的是高考体检与高校录取环节存在的制度性断层,也引发公众对高考体检流程规范性与责任认定的讨论。

学生依据官方体检报告填报志愿,却因入学复查不合格被退学,这不仅是个体的悲剧,更是对教育公平的拷问。显示出体检标准不统一、责任界定模糊的问题。

教育无小事,事关学生前途的环节更应严谨,各方须打破壁垒,建立统一的体检标准与责任认定机制,同时为特殊情况下学生开辟申诉与补救渠道。问题体检报告引出的“锅”,不应由普通学子来“背”。

(图片由受访者提供)

【版权声明】本文著作权归【封面新闻】所有,今日头条已获得信息网络传播权授权,任何第三方未经授权,不得转载。