【留学简报·10月31日】签证收紧、预算告急、AI退潮

美国联邦停摆进入第4周,留学生工作许可新规生效,美国高校正面临“三重夹击”:移民政策的突然收紧、财政体系的持续枯竭,以及AI教育热从高峰转向冷静期。校园的现实比想象中更复杂:预算赤字与身份风险交织,AI课程改革难落地,而学生的心理困境在制度空隙中愈发凸显。今日美国高教的三大关键词是:签证、焦虑、重塑。

1|EAD自动延长终止:高校与留学生面临“工作断崖”【USCIS】

美国国土安全部(DHS)宣布,自2025年10月30日起,停止多数类别的EAD(就业授权文件)自动延长制度。今后,外籍申请人必须在新工卡获批后才能合法工作,这一政策立即影响到高校中的大量外籍教师、研究助理及OPT阶段的留学生。此前的“自动延长”制度,是许多国际职工避免就业空档的最后保障,如今被终止后,可能出现数周甚至数月的“身份与薪资真空期”。教育界批评称,这一新规在强调“安全审查”的同时,也让高校人事与科研项目陷入管理混乱,部分正在续签的外籍科研人员或被迫中断实验工作。

2|停摆第4周:大学救急金告罄,校园陷入“干旱期”【Inside Higher Ed】

随着联邦政府停摆持续超过一个月,美国大学的财政代谢系统正在被彻底掏空。Inside Higher Ed 报道指出,许多高校已动用原本留作科研拨款、奖学金储备和紧急生活基金的资源,用于维持学生餐补和住房补贴。与此同时,数千名研究生助理与留学生工读岗位被暂停,部分校区已出现“食物不安全”与“住房焦虑”蔓延的迹象。多位校长在内部信中警告:如果停摆再延长两周,一些依赖政府拨款的中小型大学将不得不“冻结招聘、削减课程或暂停科研项目”。这场危机正以缓慢但持久的方式,瓦解大学赖以生存的信任结构。

图源:网络

3|大学生心理健康:更多人说“还行”,但没人说“好”【Inside Higher Ed】

最新的 Student Voice 调查显示,美国大学生心理健康危机仍未走出“慢性期”。调查覆盖4000余名本科生与研究生,结果显示,仅有17%的学生认为自己“状态良好”,而高达62%的人选择“还行”“一般”。专家指出,这种“情绪平庸化”反映了疫情后代际疲劳的长期化:学生并未完全崩溃,却也失去了积极恢复的动力。高校虽大幅扩充心理咨询岗位,但服务资源仍高度不均衡,留学生尤其处于盲区——他们既担心就诊记录影响签证,又难以获得语言与文化匹配的心理支持。

图源:Inside Higher Ed

4|预算法案威胁学生生计:低收入与国际生最脆弱【Inside Higher Ed】

被昵称为“One Big Beautiful Bill Act”的联邦预算方案,如果以当前版本通过,将削减大量学生生活与健康支持经费。政策专家指出,这项法案或导致校园餐饮补助、心理咨询、紧急住房援助等项目面临断供,最受影响的将是依赖学校支持体系的低收入群体与国际学生。报告直言:“在预算博弈中,学生福利成为最容易被牺牲的支出。” 多所大学已联名上书国会,呼吁将学生基本保障金从预算削减名单中移除,否则将“直接撕裂高校社区的安全网”。

图源:Inside Higher Ed

5|AI教育热退烧:制度没搭好,技术就空转【The 74】

The 74 发表社论指出,生成式AI确实能为教学带来革命性工具,但如果没有制度配套——如课程改革、学习评估与学术伦理体系——这些工具终将“流于噱头”。专家呼吁,各地教育部门应避免“把AI当魔法”,而应以教育需求为中心设计AI落地路径。文章还警告,在缺乏监管的情况下,AI写作工具可能加剧学术不诚实与教育资源分化问题,“热情必须让位于耐心”。

图源:The 74

6|“早申”优势再验证:不早申请等于错过机会【The 74】

The 74 的最新招生数据分析显示,全美约75%的热门大学实行Early Action或Early Decision机制,而早申的录取率普遍比常规申请高出两倍。专家指出,名校在“录取压力”和“招生风险”下,倾向于提前锁定意向明确的申请者。对国际学生而言,早申不仅能避开部分签证审核延迟,也能提升奖学金竞争力。然而,大量学生和家长仍误以为“早申只是时间提前”,从而错失“录取黄金期”。文章直言:“在名额稀缺的时代,时间本身就是筹码。”

图源:The 74

7|得州推出全国首个双语特殊教育认证体系【Education Week】

得克萨斯州教育部门宣布,为解决“英语学习者(ELL)+残障学生”教学短板,将建立双语特殊教育教师认证体系。这是全美首个面向这类学生群体的制度化培训机制,旨在让公立学区和教育学院同步培养具有跨专业资质的教师。教育界认为,这一政策有望填补特殊教育和语言教育之间的长期断层,为各州提供复制模板,被视为“包容教育的里程碑”。

图源:Education Week

8|威州技校“去DEI化”:校园话语体系被重写【University Business】

根据 University Business 报道,威斯康星州约一半的技术学院已悄然从官网与职位描述中删除“equity(公平)”“access(可及性)”等字眼。这一行动被视为对联邦“去DEI化”指导的响应,同时也揭示了校园政治的语言层面正在被重塑。批评者指出,这种“语义清洗”不仅削弱了教育公平的象征意义,也可能让多元文化与包容教育的制度基础被掏空。支持者则认为,这能让教学“回归专业、远离政治”。冲突仍在升温。

图源:网络

9|首份工作质量决定五年后收入轨迹【University Business/CNBC】

University Business 引用 CNBC 的研究指出,毕业生若在第一份工作中获得较高起薪或进入更稳定企业,五年后的平均年薪将比同龄人高出20%至30%。研究团队表示,初始就业阶段不仅决定工资水平,还会影响职业信心与未来跳槽路径。对于正在OPT或CPT阶段的留学生,这一规律尤为重要——“第一份工作不是过渡,而是杠杆”。分析师建议留学生在找工作时优先考虑“雇主信誉与成长空间”,而非短期薪酬。

图源:网络

10|教授“被取消”后的长尾惩罚:H-1B学者首当其冲【University Business/FIRE】

FIRE 最新报告揭示,被卷入“言论事件”的学者,其职业代价远比想象漫长:平均需要两年以上才能恢复学术岗位或研究资金支持。报告强调,这类事件不仅限于舆论争议,往往伴随机构调查、薪资冻结甚至解雇。对于持H-1B签证的外籍教师而言,任何中断都可能导致签证失效或绿卡排期重启,令整个学术生涯受挫。专家形容,这是一种“看不见的寒蝉效应”,正让学术言论空间日益收紧。

图源:University Business

11|斯坦福退出Cal Grant体系:以捐赠换公平?【SF Chronicle】

《旧金山纪事报》报道,斯坦福大学决定退出加州Cal Grant州助学金体系,改用校内捐赠与基金会资助填补缺口。校方称此举“提升资金灵活度”,但批评者认为,其真正目的是维持“校友子女优先”与“高净值录取”机制。该决定引发争议:当一所顶级学府主动放弃州级助学金时,它也在重绘公平的边界。评论指出,这一事件或引发其他私校效仿,令“家庭财富”再次成为大学门票。

图源:SF Chronicle

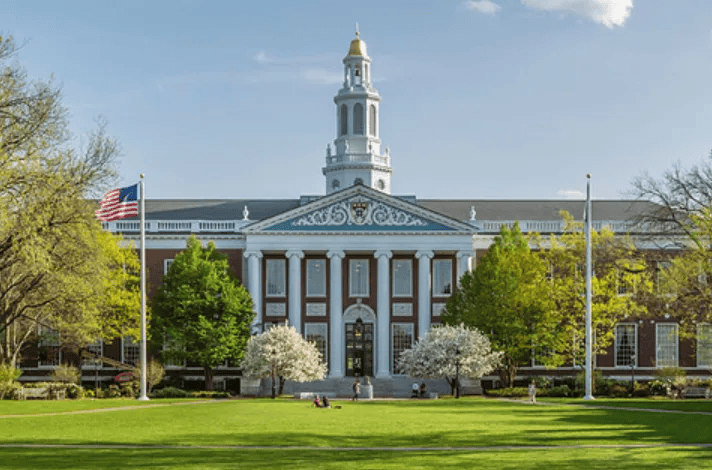

12|“高校协定”发酵:私校圈担忧自治被侵蚀【ACE】

白宫要求九所高校签署《学术卓越协定》(Compact for Academic Excellence),作为优先分配部分联邦研究资金的条件。College Board与ACE(美国大学协会)警告,这可能成为“以财政换忠诚”的先例。部分私校担心,这种协定机制若扩散,将迫使大学在学术自由与资源安全之间做出艰难取舍。高校内部正展开辩论:签,意味着资金稳定;不签,意味着被边缘化。

图源:网络

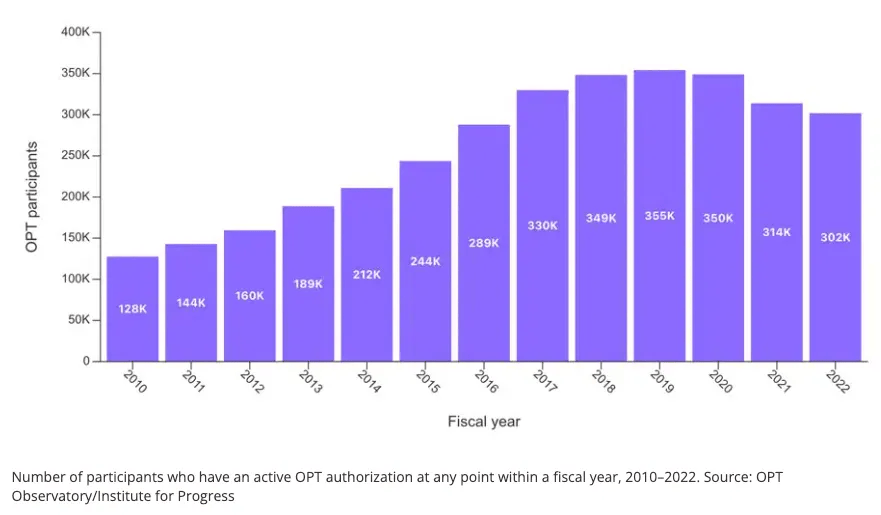

13|签证收紧或让美国GDP年损481亿美元【ICEF Monitor】

ICEF Monitor 援引最新研究指出,若美国继续收紧国际学生签证、限制OPT与H-1B路径,可能导致每年GDP减少高达481亿美元。报告称,国际学生不仅是学费来源,更是STEM领域劳动力的重要补给,占美国创新生态的关键比例。专家警告,这种“政策自伤”正在削弱美国的竞争力——“留学生减少的那一天,就是创新放慢的那一天。”

图源:ICEF Monitor

上一篇:2025杭州有名的留学机构有哪些

下一篇:让更多孩子感受科技魅力