儿子出国后,我看不见他发朋友圈了

儿子出国后,不发朋友圈了

后来才知道,他不是不想说,只是不敢说

儿子出国后的第三个月,我忽然发现——

他的朋友圈,彻底消失了。

不是删好友,不是屏蔽,也不是三天可见。

就是……再也不更新了。

我还记得他刚拿到offer那会儿,

晒宿舍、晒老师、晒校园;

拍餐厅、拍夕阳、拍地铁;

连第一次洗衣服都要发一张“留学日常”。

可现在,一片空白。

朋友圈好像成了他的“禁区”,

像一扇关上的门。

我问他:“最近怎么不发朋友圈了?”

他只回了三个字:

“没什么好发的。”

我以为他只是忙。

直到后来,我才知道,这句话背后是无数留学生共同的心酸:

不是没东西发,

而是不敢、不想、也没力气再发。

父母看到的消失

往往是孩子在异乡偷偷咬牙的开始

他们刚出国时真的愿意分享——

新鲜、骄傲、期待、憧憬

每一个瞬间都想让家里人看见

“我到了!”

“我很好!”

“你们放心!”

可生活一旦落地,朋友圈就安静了

越安静,越说明他们正经历着什么:

想家了,但不敢说

焦虑了,但不敢发

累坏了,但不敢让父母看到那一面

他们怕你担心

怕你心疼

怕你说“要不回来吧”

怕你觉得“我们花了这么多钱,你怎么过得这么辛苦”

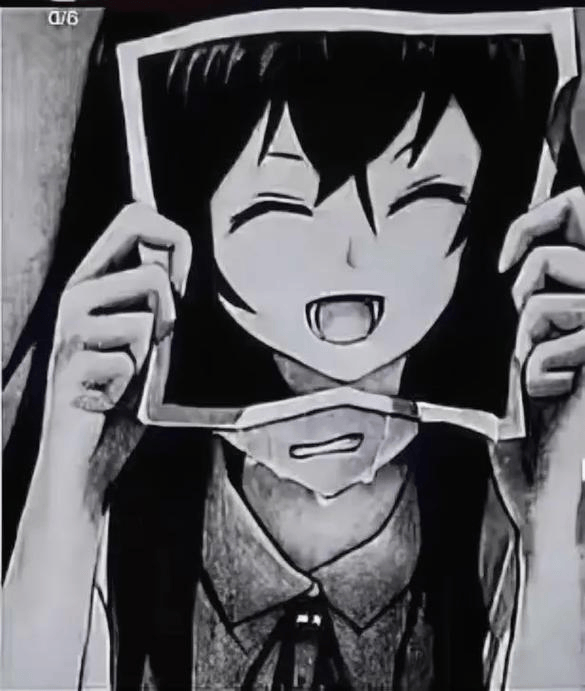

于是他们把所有负面情绪藏起来

连朋友圈都变成了不能碰的区域

不是不爱你,

而是太爱你了。

有一次视频,我看见儿子脸色不好

眼下青黑,头发乱糟糟

我问他是不是没睡好

他说“就昨晚赶个作业”“没事”

可他的桌子上放着三罐咖啡

垃圾袋没来得及扔

旁边还有一碗没吃完的方便面

那一刻我突然明白——

他不发朋友圈不是因为生活太平静

而是太狼狈,不愿意让我看到

在家里,他永远是小孩

可到了国外,他得一秒变大人

一个人看病、一个人搬家

一个人应付教授、小组、实习、签证问题

一个人撑住所有情绪

而朋友圈,是家长、亲戚、同学、老师都能看到的地方

一旦发出去,他要承担四面八方的解读

“怎么又熬夜?”

“怎么脸色这么差?”

“是不是生病了?”

“是不是混得不好?”

他不想解释,不想被问,更不想让家人担心

所以他选择沉默

我曾经觉得,不发朋友圈是孩子变冷漠了

后来才明白

不发,是留学生逼出来的成熟

在异乡生活,他们要保护的不只是心情,还有身份与安全感

他们害怕被误会、被比较、被议论

害怕说错话、发错图、被同学截图、被教授看到

甚至害怕影响实习、申请、签证续期

朋友圈从“生活记录”变成了“风险场域”

久而久之

他们不愿意再让别人“浏览自己的人生”

能说的事情太少

不能说的太多

于是——

删掉、隐藏、关闭、消失

这是他们能给自己的唯一防护罩

有时,我翻不到他朋友圈更新

但他会在电话里随便提一句:

“昨晚超市打折,我买了七袋土豆”

“昨天做presentation紧张得手心冒汗”

“上课没听懂,我回家又看了四小时视频”

“晚上走在回家路上,突然好想你们”

这些碎碎念,让我意识到:

他不是不分享,而是换了一种方式分享

他说给全世界听不安心,说给父母听才踏实

朋友圈之外,是他们的真实世界:

裂开的水槽自己修

搬不动的行李硬扛

同学一句听不懂的玩笑也能难过半天

冬天的冷风吹一下就红眼眶

但他们在长大,在变强

在学会独自消化所有情绪

这是真实留学,也是最心酸的成长

如果你的孩子也不再发朋友圈

请不要焦虑:

他不是退缩

不是冷淡

不是封闭

不是“没朋友”、不是“混不好”

他只是:

开始谨慎,开始独立

开始把最脆弱的部分藏起来

开始明白,有些话只适合对家人说,有些情绪只能自己扛

对孩子来说

“我不发朋友圈了”

可能正是他长大的标志

你可能看不见他的动态

但他没有离开你

他只是换了方式在长大

换了方式爱你

你不需要活成朋友圈的样子

你可以不精致、不完美,你可以累、可以想家、可以狼狈

你只需要活得真实

也想对所有父母说:

别被朋友圈的沉默吓到

孩子不发,是因为他在努力成为一个你会骄傲的大人

他说得越少,经历得越多

愿你们在彼此看不到的地方

都能平安、坦然、心安

愿所有留学生的沉默,都被自己温柔接住;

愿所有父母的担心,都能换来一句轻轻的:

“我真的挺好的,放心吧”