【高考作文】高中议论文解读——25海淀二模:从“知”到“智”

作者&来源:木有枝兮

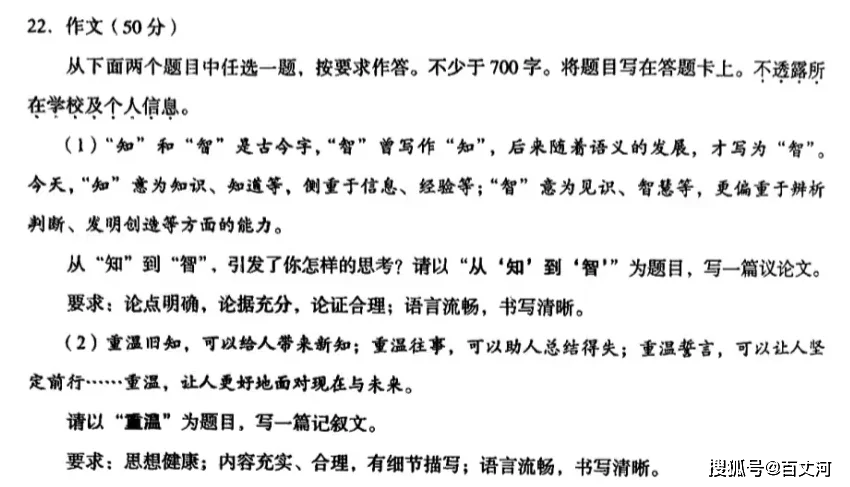

【原题再现】

【审题分析】

一、定义(是什么)

分析材料,有“知”和“智”这两个核心概念。“知”是知识、知道,侧重信息、经验,特点是现有的、外部获取的、客观存在的。相对而言,“智”是见识、智慧,偏重辨析判断、发明创造的能力,特点是需要挖掘的、由内生发的、主观的。

也就是说,“知”是我们储备的知识、信息、经验,是物质层的,可以通过从外获取来实现增长;“智”是我们具有的智慧、能力、思维方法,是意识层的,只有内生、培养才能拥有,无法生搬硬套。

乍一看这个题目,很多考生容易按照常见的二元关系来处理,知对智如何,智对知如何……这么写不是不行,但要注意比例分配,因为题目明确给出从“知”到“智”,是有先后顺序、有所侧重的,知对智的作用显然需要用更多篇幅来论述。 那么论述知对智的作用,大多数同学又容易简化处理成有“知”则有“智”,或是笼统表述为“知”促进“智”。

二、关系定义

“知”和“智”是古今字,“智”曾写作“知”

1、曾经“知”和“智”是同等的关系,古人认为“知”就是“智”“智”就是“知”,这体现了认知能力与智慧境界的原始统一,有“知”常常可以使人有“智”。后来随着语义的发展,才写为“知”

2、现在“知”与“智”,是不同的但是又有密切关联的两个词。语义的变化体现了时代的进步,认知能力的提升,说明对“知”与“智”的思考认识也是在进步和提升。

(1)有“知”不代表一定有“智”“智”是“知”的提炼与升华,表现为对规律的把握与实践运用能力。“知”是表层的认知,“智”是深层的洞察,“知”停留在理论层面,“智”到“知”转化为行动能力。

(2)“知”与“智”二者构成“积累一提炼一运用”的动态循环,共同推动人类认知从经验层面向哲学境界跃迁。“知”是积累,“智”是对“知”的提炼,并进一步将“知”运用到实践中去,而在这个过程中又获得新“知”。

3、两者的关系特点:

(1)依存性,无“知”之“智”不存在,无“智”之“知”无意义。

(2)递进性,知是积累,智是升华。从“知”到“智”需要通过实践才可转化;从'知”到“智”是由浅到深,由低至高的层级跃迁

(3)从“知"到“智"本质是人们为了达到更高的层次,主动对认知能力进行螺旋进化,以便更好的指导生产生活,是人类思想与文明的跃迁。

三、为什么

1.为什么会从“知”到“智”知识作为静态信息集合,为认知活动提供基本素材它是智慧生成的必要前提,人的主观能动性使得人可以从知识的累积中获得直觉的判断力,通过不断地现參惠复形成经验的累积与重组,从而获得指导实践的慧。

2.为什么要从“知”到“智”

(1)是应对动态环境的生存必。知识具有静态化的天然局限,使其难以适应动态化的场景,所以需要将知转化为智

(2)是提升效能转化的需求

(3)是突破认知边界,创新发展的需求

(4)是规避技术失控的伦理屏障

(5)是实现文明传承与发展的条件

四、思辨

1.从“知”到智的关键是什么?人的主动性转化

2.从“知”可到智,从“智”能否到“知”?“智可以使人主动求知,更好的求知

3.从“知”到“智”需要注意些什么?

4.当今社会的特点对从知到智有何影响?当今社会多元,信息发达使人们更容易获得知识,也更容易将知识转化为智慧,使人们面对更芜杂的知识,更需要用智慧,选择知识,将其内化,当今社会纷扰浮躁更应该将“智”用于正途

五、怎么做

1.发挥主动性,主动通过对“知”进行分析,转化使其变为智;通过主动扩充“知”的广度,获得更多的智慧

2.选择高质量的知识输入、运用脑髓提炼、重构勇于实践,认真检验才能真正将“知”变为“智

3.从“知”到“智”要始终以趋利避害、道德上的真善美为准则。

4.从“知”到“智”是个永恒不休的过程,跟随生命始终,伴随文明始终。生命不休,文明不止就要永远进行这一过程。

评分标准:

一类文(42-50)能紧密扣合“知”与“智”的特征进行解说,深入分析为何“从'知'到'智””,并对其意义进行阐发;说理深入,论证充分,逻辑自治语言流畅。

二类文(33-41)能够扣合“知”与“智”的特征,形成对“从'知'到“智””的认识:论证合理,逻辑清晰,有一定说服力:语言通顺,个别句子有语病

三类文(25-32):部分符合题意,可结合导语谈“知”和“智”的特征,但对“知”和“智”的关系解说不清:论证简单,或思路不清;少数句子有语病。

四类文(0-24):对“知”或“智”理解错误,与题目无关或文体不对,思路混乱;残文(字数不足400)。

【范文导写】

从“知”到“智”(48分)

庄子云:“吾生也有涯,而知也无涯。”知识是无穷无尽的,如果不从中提炼、总结,则难以形成智慧。当今时代,我们要更加重视从“知”到“智”的价值。

“知”,意为“知识”,是人们在实践与学习的过程中获得的直接经验,把客观的信息储存于人脑中。“智”意为“智慧”,是人们将经验与知识归纳总结“提要钩玄”,反复提炼而成的,融入了个体独特的思考,带有主观色彩。从“知”到“智”的过程是积淀的过程,是举一反三,发明创造的过程,更是内化于心、外化于行的过程。从“知”到“智”是对个体生活、学习的提炼,是人从被动接收到主动学习、思考的过程,是对人的心智与见地的升格。

从“知”到“智”有着极其重要的价值。毛泽东在《改造我们的学习》中写道抗大青年学习了满脑子西方金融知识,却“不能解释边币与法币”是毫无用处的。由“知”到“智”的首要意义便在于将人从教条主义的禁锢中解脱出来。知识本身是无生命的,只有个体积极从“知”到“智”,将其内化为自己的价值观与智慧,才能“流水不腐,户枢不蠹”。“知”掌握得再牢靠,言必称尧舜,如果不转化为“智”,不将尧舜之道在生活中加以践行,使其成为个人处世原则,也是无益的,不过是“读腐了书”。同时,从“知”到“智”的过程也增长了个体创造性、批判性思考的能力,强化、深化了其对于“知”的认识,使得“知识”这一客观物跃升为“智慧”这一主观物。否则,“授之以政,不达。使于四方,不能专对”。没有成为“智”的“知”,虽多,亦奚以为?

当今时代,AI 浪潮席卷全球。在AI工具的帮助下,单纯的“万事通”的比较优势已经不复存在:人人都可以随时获取海量知识与信息。将人以“智”与机器相分别,从“知”到“智”的内化,转型过程的急迫性充分凸显,能够用批判地、辩证地、创造性地对待“知”,将其内化为自己的“智”的人才优势便被无限放大:王兴兴在幼时学习过程中并不拘泥于老师讲授的刻板的、具体的物理数学题型与知识,而是在此基础上加以生发、创造,其创建的宇树科技为全球带来了机器人技术的革命。纵观古往今来优秀的发明家、科学家,无不是在捡拾前人知识的同时加以内化,使其从“知”转化为“智”,再以自己的“智”为基础,作出进一步的突破与贡献,探求到更多的“知”。从“知”到“智”是动态的、发展的过程,其终极结果是个体以不变应万变的创造能力批判思考能力,辩证思考能力的提升。在当今这样信息爆炸的时代,这种从“知”到“智”恰是个体立身处世的基石。

同样是“知”屈原的“洞庭波兮木叶下”,庾信只是简单引为“过洞庭兮落木”,而杜甫则将“知”转化为“智”,创作出“无边落木萧萧下”的千古名句,让我们重视从“知”到“智”的意义,成为一名“知”到“智”的践行者。