清华浙大外,又一“派系”崛起!非985高校,却撑起细分行业半壁江山

家长为子女选校时,常执着于榜单上的数字——纠结“能否冲更高排名”“名气够不够响亮”,却容易忽略一个关键问题:这所学校能否为孩子积累“一辈子的财富”?比如靠谱的伙伴、精准的行业资源、清晰的发展方向。

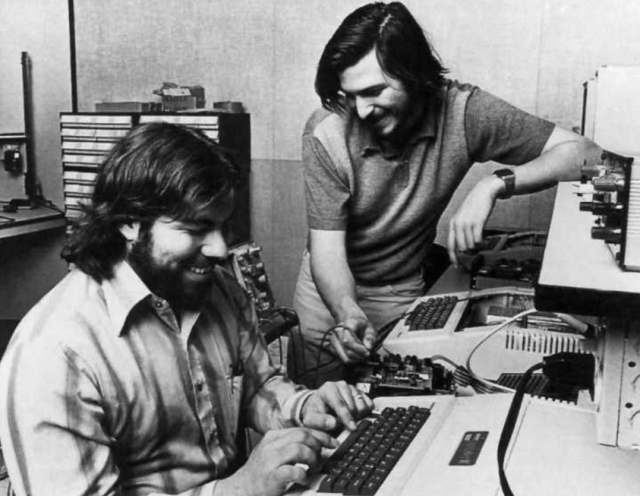

从乔布斯和大学同窗创办苹果公司,到俞敏洪与北大同学创造新东方神话;再到DeepSeek创始人梁文锋与浙大校友在实验室里反复打磨,最终推出现象级大模型时,我们发现每个成功的IPO背后都都藏着“高校同窗圈层”的力量。

在今年新能源赛道上,更让人看到非顶尖名校的资源爆发力——估值突破60亿元的果下科技正冲刺IPO,其核心团队冯立正、张晰、刘子叶,全都来自江南大学同一专业集群。从清华系、浙大系的创业突围,到非985出身的江大系异军突起,这些案例都在诉说:高校能给予学生的,远不止一张文凭。

果下科技创始人、董事长冯立正

果下科技创始人、董事长冯立正

圈层共振:创业路径的惊人相似

细究这三大创业圈层的成功轨迹,本质是“派系力”的落地——它并非狭隘的圈子文化,而是对学生而言更珍贵的隐形资源:学科与行业的深度绑定,让知识能直接转化为竞争力;校友圈层的主动托举,打破信息差与资源壁垒;行业默认的认可标签,让起步就多一份信任。而同窗圈层,正是这份“派系力”最具象的体现。

清华系依托姚班、智班的技术积淀,形成 “技术研发—资本对接”的闭环。美团创始人王兴曾说过,当时的他一无所有,身边仅有的人脉资源只有同窗及一腔热血,而他下铺的同学王慧文则成了与他共同成就美团的搭档;浙大系则以竺可桢学院为纽带,群核科技、灵伴科技等企业的起点,都是同窗们在课堂讨论、项目实践中,对行业场景机遇达成的共识。

如今,江大系正在精准复制这样的路径。果下科技的创始人回忆,在校就读期间对生产制造和产业化应用的理解锻造了工科思维和产业化逻辑,让他们能敏锐的捕捉到智能制造的风口。三位同窗在2019年储能产业刚萌芽时迅速达成共识,果断投身创业。更在江南大学60周年庆上,被校友陈俊德“看上”,为企业首轮注资500万元。

2024年,果下科技年收入已突破10亿元,估值更是高达60亿元,成功跻身全球前十的储能系统供应商之列。

这种同窗协作的爆发力,在江大系里并非个例:戴可思校友团队靠着对母婴市场的共同判断,做成了品类TOP10 的母婴用品品牌;星淼传媒的校友们则瞄准科研领域痛点,推出国内首个实验耗材交易平台,每一个成功案例背后,都藏着江大校友圈层的共振力量。

图源:戴可思母婴

图源:戴可思母婴

实力内核:学科与产教的双重赋能

这些圈层能崛起,绝非仅凭“同学情谊,背后是高校硬核实力的稳稳支撑。清华的AI实验室、浙大的计算机学科交叉优势,早已是行业内公认的“技术摇篮”;而江南大学的独特之处,在于它没有追求“大而全”,而是把资源精准投到特色领域,走出了一条“小而精”的强校路径。

江大的食品科学与工程学科连续九年蝉联全国第一,国内不少食品行业龙头企业的掌舵人,都带着江大的印记。更让人眼前一亮的是它在“新工科”布局上的前瞻性——果下科技的储能技术,正源自江大机械工程专业,而这一方向恰好与无锡“新能源装备之都”的城市战略完美契合,从根源上解决了“技术落地难” 的问题。

图源:江南大学本科招生

图源:江南大学本科招生

而这种学科优势并非孤立存在,江大更懂得将学术积淀与产业需求绑定,形成产教融合的闭环。它在无锡各区布局了6个科技平台,和企业共建的特殊食品国家级创新中心,曾帮校友团队实现无锡特医食品注册的“零突破”;智能制造协同创新中心更是培育出50余家标杆企业,学生从实验室里的技术构想,到生产线的落地测试,全程都能得到产业端的指导。这种“学术研究—产业实践”的无缝衔接,正是江大校友创业成功率更高的关键所在。

平台托底:资金与生态的无锡优势

高校资源的终极价值,从来不是把技术锁在实验室里,而是帮学生把“潜力”变成“机遇”。江南大学的这份能力,很大程度上得益于它背靠无锡形成的“资金—产业”生态闭环。市校一起设立的1.25亿元成果转化基金,不是简单的“给钱”,而是精准对接校友的创业需求——2023年,江大校友团队研发的“新型植物基蛋白”项目,就拿到该基金2000万元投资,让项目很快从样品走向量产。

机遇与理性:创业之外的成长选择

提及江南大学,并非否定顶尖名校的价值,而是想为家长提供一种新视角:选校不是“比谁的名头响”,而是“看这所学校能否给孩子真正的成长支撑”。

当然,有资源托底并不意味着创业就没有风险。数据显示,高校毕业生创业的失败率超过30%,就算是人才济济的清华系,也有从“天才创业者”沦为“破产CEO”的案例。

这也难怪,更多江大学生会选择更稳妥的发展路径——江大每年都有龙头企业会回来招人,无锡本地的新能源、食品企业也常把江大当作“人才储备库”,就连珠三角核心区的不少企业,都愿意给江大学生提供优先面试的机会。

正如果下科技的冯立正回校做分享时说的:“母校给我们的不只是创业的启动资金和技术支持,更重要的是,它让我们在大学时就认识了靠谱的伙伴,看清了行业的方向。就算最后不创业,这些人脉和视野,也是一辈子的资源。”

从清华系的技术引领、浙大系的圈层协作、江大系的特色突围,我们终于明白:高校真正的核心资源,从来不是排名赋予的光环,而是学科积淀帮学生练就的判断力,产教融合教给学生的实践力,还有校友网络为学生搭建的支撑力。江南大学的崛起恰恰证明,只要把特色做深、把资源用准,就算没有“985”的标签,也能成为细分领域的人才高地和产业标杆。