成都中小学放秋假,深圳家长瑟瑟发抖…

成都下周开始试点实施“秋假”,并计划未来引入“春假”。

消息一出,全国的家长都好激动。

有人支持,有人反对。

有人期待,有人感觉瑟瑟发抖。

你怎么看?

01

— Dr小鱼 —

成都的春秋假,怎么放?

根据成都市教育局的方案,春秋假是在义务教育及以下学段推行。

小学、初中:陆续试行春秋假;

幼儿园:可利用假期组织非强制性亲子活动;

高中:鼓励结合实际试行。

同时也说明了,春秋假期期间,学校要为有需要的学生提供免费托管服务,包括体育、艺术、科技类活动(伙食费按规定收取);

鼓励社区少年宫、儿童之家等机构为放假的孩子提供公益托管。

意思是,家长自己能带最好,要上班带不了,也可以放学校,或者放社区公益机构。

总之,要让娃娃们在学期中间休息休息。

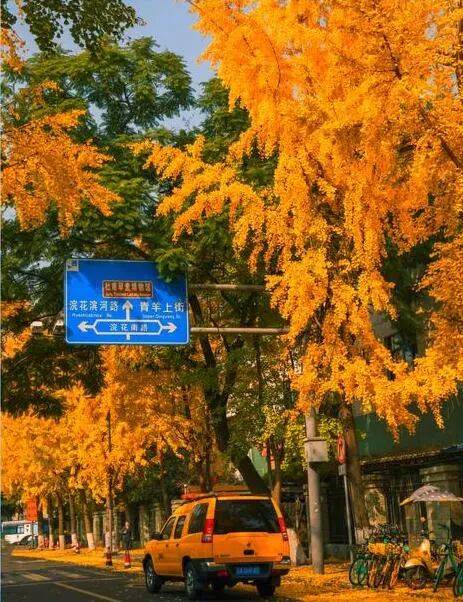

成都秋天的银杏叶美爆了。

成都秋天的普通街道

九寨沟的秋天像上帝的调色盘,作为老成都人,我是从来没去过的。

秋天的九寨沟

读书的时候秋天不放假,上班后,国庆节人太多,其他时候也没假,根本没时间去,想想确实很可惜。

02

— Dr小鱼 —

为啥突然要给中小学生放春秋假了?

这应该是很多人的疑问吧,怎么突然要放春秋假,虽然很多国外的中小学早就有春秋假了。

查了一些资料,猜测了几个原因:

1、减负、减负、再减负

中国学生实在是太累了,这是不容怀疑的。

国家是真心要给学生减负,过去几年“两把剪刀✂️”落地,效果是有,但娃娃们好像还是很累很累。

学生们长时间在学校上学并不好,学国外推出春秋假,让学生在学期中稍微“停顿”几天,去户外玩玩,放松放松,不是坏事。

(确实,如果春秋假不布置作业,我就相信是真的减负了。)

2、现实经济层面的考虑

国内黄金周的拥堵成了“全民灾难”。

如果能给学生放春秋假,家长们能灵活休年假,分散分散旅游高峰,同时刺激家庭消费,在淡季活跃地方经济,倒真是件好事。

2024年浙江已成为全国首个全省实施春秋假的地区,如今成都跟进,标志着政策进入“扩展阶段”,估计过不了多久就会全国实施吧。

03

— Dr小鱼 —

放春秋假

会影响学习吗?

关于这个问题,我今天专门去查了文献,学期中间放几天假,会不会对学习的连贯性产生负面影响?

其实,“春秋假”并不是新概念。它在全球许多国家存在多年。

根据科学研究,长期的高压学习会导致注意力下降、倦怠感增强,这种“短假”能显著降低学生的心理压力水平、提升睡眠质量与创造力。

心理学家称之为“间歇效应:

人脑在学习后需要时间整合记忆,短暂中断反而能帮助知识更好地固化。

持续学习反而会导致效率下降、信息过载。

2021年发表在《Educational Psychology Review》的研究指出,

“在学年中合理分布短假期的教育体系,学生幸福感显著高于长学期无间断体系。”

这也是欧美多国坚持“学期中休”的原因。

那么,假期多了,学习会不会出现断层,休完假把知识都忘了呢?

关于这个问题,科学家们也做过研究,大家的共识是:

“短而频”的假期不会显著削弱学业表现,反而能提升整体学习效率。

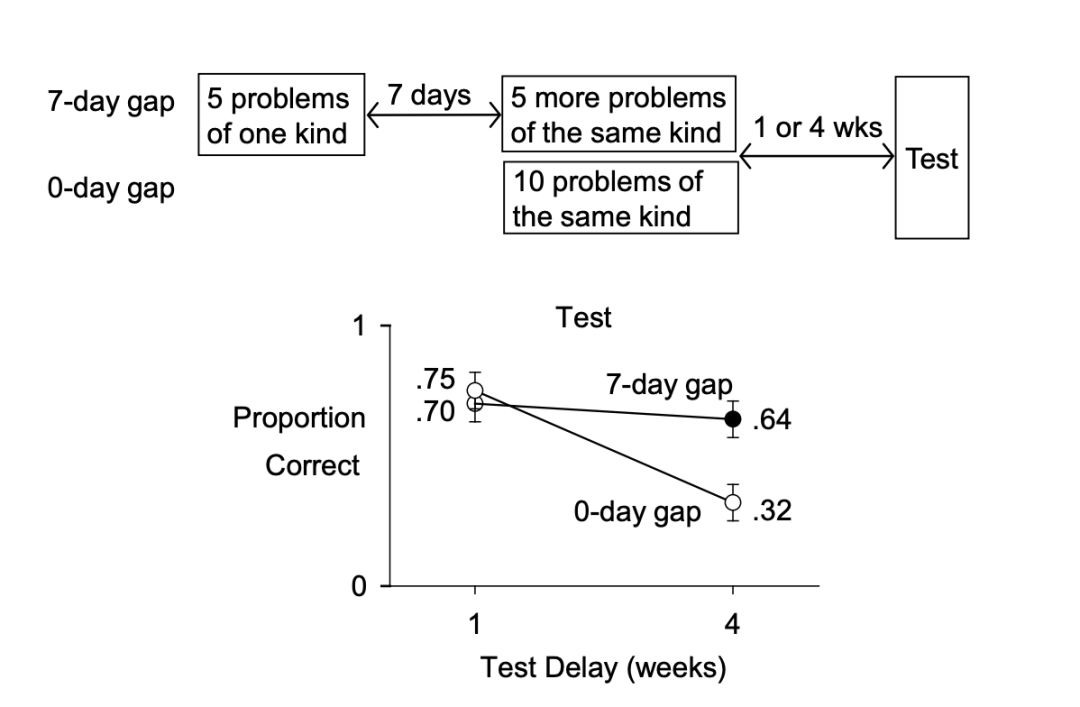

科学家专门设计一项关于“学习间隔效应”的研究实验。

参与者将经历两次学习阶段,两次学习阶段之间会有一个间隔时间,这里将这个间隔时间称为“间隔间隙”。

在另一个被称为“测试延迟”的时间间隔之后,参与者将接受一次针对他们在两次学习阶段中所接触到的信息的最终测试。

科学家让大学生们先观看了一段关于如何解决一种复杂排列问题的教程,然后在一次课中完成了 10 道练习题(0 天的间距间隔),或者将这些练习题分散在两个课次中完成,两个课次之间相隔一周(7 天的间距间隔)。

随后会针对相同类型的新问题进行测试。

结果显示:

一周间隔时间对测试成绩没有显著影响

但在四周的间隔时间后,测试成绩则提高了两倍

也就是说,学习后再来个“短暂停顿”,知识掌握的效果,反而比一直学更好。

04

— Dr小鱼 —

家长们最担心的几件事

在成都政策公布后,社交媒体评论区炸开了:

“家长不放假,孩子放假谁带?”

“深圳外来人口多,老人不在身边。”

“会不会又变相让培训机构卷起来?”

这些担忧并非杞人忧天。

一到假期,各种“弯道超车班”就借势登场。

假期成了培训机构的肥肉。

一旦春秋假常态化,新的“假期培训市场”可能再次崛起。

这意味着:学生没休息,家长更累,钱包更瘦。

从理念上,春秋假是教育节奏优化的好事,让孩子在高压连续的学期之外,感受生活、社会与自然。

但要真正落地,还需解决好好现实层面的问题:

家长休假制度能否匹配?

托管是否能覆盖到每个孩子?

学校与社区资源能否协调?

假期会不会被作业填满?

这些都决定了春秋假到底是“放松”,还是更加“焦虑”。

毕竟只要有中考高考在,学习成绩始终是学生和家长避不开的。