@27/28届,从26届看:考公、考研、找工作该如何选择?

又到一年毕业季,无数应届生面临考公、考研、就业的重大抉择。2026届毕业生的秋招经历为27届、28届提供了宝贵参考,本文结合最新数据,从就业现状、选择优劣、应届生优势、专业差异、成功经验、时间平衡、政策趋势等方面解析三大选择的策略与权衡。

? 2026届毕业生的就业现状与趋势

2026届全国高校毕业生规模预计达1200万+人,就业压力持续增加。用人单位招聘要求提高,"学历通胀"与"岗位缩水"双重挤压就业市场。2025年高校毕业生1180万,竞争依然激烈。政府和高校通过"春季促就业攻坚行动"、1000个微专业培训、扩岗补助等政策缓解压力,但形势依然严峻。

就业市场呈现结构性分化:人工智能、新能源等新兴行业高端岗位"供不应求"(某央企80%岗位要求硕士),传统行业和基层岗位竞争激烈。本科生多从事替代性强岗位,部分硕士加入考公队伍。学历提升和技能积累成为破局关键。

⚖️ 考公、考研、直接就业的优劣分析

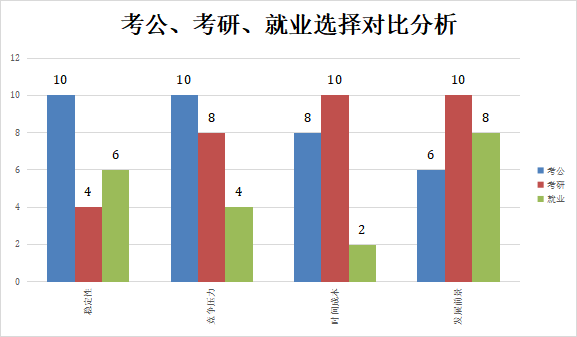

从稳定性、竞争压力、时间成本、发展前景等方面对比三大选择:

考公优势:稳定(五险一金顶格缴纳),适合求稳、擅长考试、家庭条件较好或专业就业难的应届生,80%岗位面向应届生。劣势:竞争激烈(热门岗位数千人争一),基层岗位可能需服务五年以上。

考研优势:提升学历层次,增加职业选择空间(高校教师、科研人员等),深耕专业领域。劣势:时间成本高(备考一年+读研三年),经济压力大,存在失败风险。

就业优势:提前积累工作经验,实现经济独立,避免考研竞争压力。劣势:职业发展可能受学历限制,初期岗位选择范围窄。

综上,三大选择各有优劣,关键在于个人职业规划:求稳擅长考试选考公,热爱学术想深入发展选考研,渴望尽早积累经验选就业。

⚠️ 应届生身份的特殊优势与注意事项

应届生身份是宝贵资源:考公优势显著(80%岗位面向应届生),大四是黄金备考期;求职考研优势包括企业校招通道、专业知识和学习状态占优、复习时间充裕。

需理性看待身份优势:既要积极争取机会,又要避免盲目自信。企业重视综合素质和潜力,应届生应通过实习弥补经验不足。同时需把握时间节点和政策变化,尽早制定计划,避免临近毕业仓促行动。

? 不同专业背景下的选择建议

理工科和医学类专业:就业前景较好,核心岗位多要求硕士,本科集中在基础岗位。抓住人工智能、新能源等新兴行业风口,凭借专业技能和实践经验可取得成功。

文科类专业:就业难度较高,就业市场狭窄(中文、历史、哲学等),多需考研或考公提升竞争力。调查显示文科应届生考研得分平均比就业高约15分。家庭允许可考研深耕,倾向稳定可考公进入体制。

任何专业选择均不应盲目跟风:逃避就业压力考研可能面临三年后更内卷的市场,考公不适合对体制工作无兴趣者。需结合自身兴趣、职业规划和专业前景理性决策。

? 成功上岸者的经验分享

考研上岸:计算机专业小李为深入人工智能领域,报考985高校,通过规律作息和高效复习成功上岸,研究生期间参与科研项目发表论文,毕业后进入知名AI企业从事核心研发。

考公上岸:文科小王制定分阶段学习计划,坚持刷题和总结技巧,保持良好心态,最终省考成功。建议:分模块攻克行测申论,多做真题,保持坚定信念。

就业成功:二本理工科小张通过大学期间实习和项目实践积累经验,毕业进入互联网大厂产品经理岗位,虚心学习快速成长为团队骨干。强调:明确目标+持续努力是职场成功关键。

三者共同经验:方向明确+努力拼搏是实现目标的核心要素。

? 如何平衡考研、考公与求职

平衡三大任务的实用策略:

制定清晰计划和优先级:分阶段侧重(大三下主攻考研,大四上兼顾考公求职,大四下重点求职),每日时间模块化分配。

高效利用碎片时间:通勤时听英语/背单词,午休看申论热点/行测真题,累积学习时间。

合理安排实习:选择与目标行业相关、强度适中的实习(大四上),积累经验同时不影响备考。

保持良好心态和健康:通过运动、音乐释放压力,保证睡眠饮食,维持高效学习状态。

灵活调整策略:某任务遇瓶颈时调整优先级,拿到满意offer可考虑放弃考研/考公,避免两头耽误。

? 未来5年就业形势展望与政策动向

就业总量压力:未来几年毕业生保持高位,叠加往届生和留学生,求职人数或突破1500万,全球经济放缓加剧竞争。

新兴行业机遇:人工智能、新能源、生物医药、高端制造等领域将成就业增长点,传统产业智能化改造需大量技术工人和复合型人才。

政策支持:2026年应届生政策基调"稳就业、扩渠道、强服务",核心举措包括放宽身份限制、扩大岗位供给、强化精准帮扶,政府将继续出台扩岗补助、国企增人增资等政策。

人才竞争加剧:高学历人才比例提高,硕士及以上学历竞争力增强,本科学历优势可能削弱,应届生需持续提升素质技能。

总之,毕业生需根据兴趣、能力和职业规划理性选择。无论哪条道路,坚定信念、努力拼搏是成功关键!

面对考公、考研与就业的多元选择,求职精灵作为专业的求职全链路赋能AI工具,能为你提供精准的岗位匹配分析、简历优化指导和职业方向评估。基于你的专业背景、技能特长及职业偏好,智能匹配适合的就业机会,同时结合行业趋势动态调整推荐策略,助你在激烈的竞争中快速定位理想岗位,让职业选择更科学、求职之路更顺畅。