教育部下大力气“为中小学教师减负”,家长:啥时给我们减?

近日,近日,教育部印发了《关于进一步减轻中小学教师非教育教学负担若干措施的通知》。提出了减负新8条,包括:

严格规范发文审核、清单管理督查检查、优化社会事务进校园“白名单”制度、严控借调借用教师、精简数据填报、完善课后服务保障、健全监测核查及强化部门工作协同等。

图源教育部官网

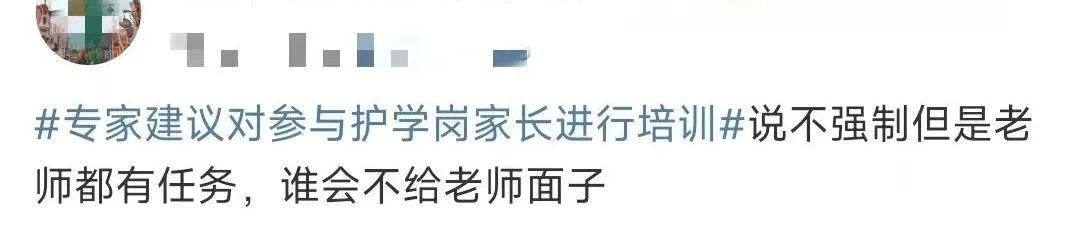

详细条文中,有一条是严禁强制要求师生参与与教育教学无关的活动。而这一条,引发了家长的热议。

有网友吐槽,平时大家需要配合学校的任务太多了,还得打扫教室卫生、还得站护学岗,感觉快干成保洁保安了。

就在前几天,一位家长怀抱襁褓中的婴儿,身穿护学岗荧光马甲,站在车流穿梭的路边执勤的画面,就戳中了很多家长。

图源网络

随后,当地教育局公开回应,承认此为“学校失误”,并承诺将严格杜绝此类情况。

然而,这样的事件并非孤例。

2021年合肥的冬天,家长吴姗姗推着婴儿车,在幼儿园门口完成了半小时的护学岗值守,婴儿车里是她几个月大、正熟睡的二孩。

这种看似极端的个案,却精准戳中了当下无数家长的共同困境。

当“家校合作”从美好的理念,演变成一张张无法拒绝的排班表、一次次不得不完成的“自愿”任务——从护学岗到打扫教室、从批改作业到参加“连开三天的家长会”。

家长身上的担子,正变得越来越沉重。

1

被反复“薅”的家长

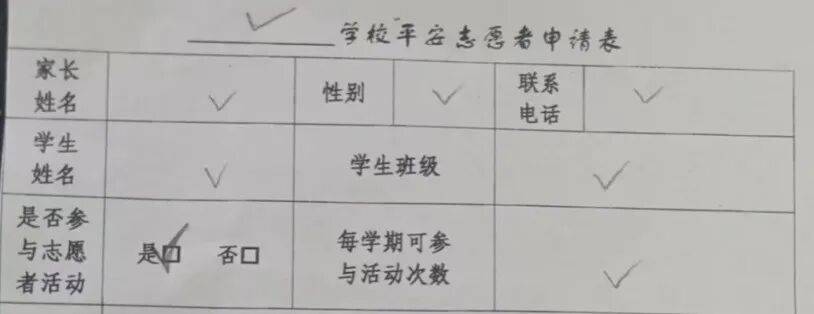

近年来,许多学校都开始组织“家长护学岗”“家长打扫日”等任务。

从前那批在学校值日、打扫卫生的孩子长大后,又以家长的身份回到学校做起了这些事。

NO.1

属于家长的“排班表”

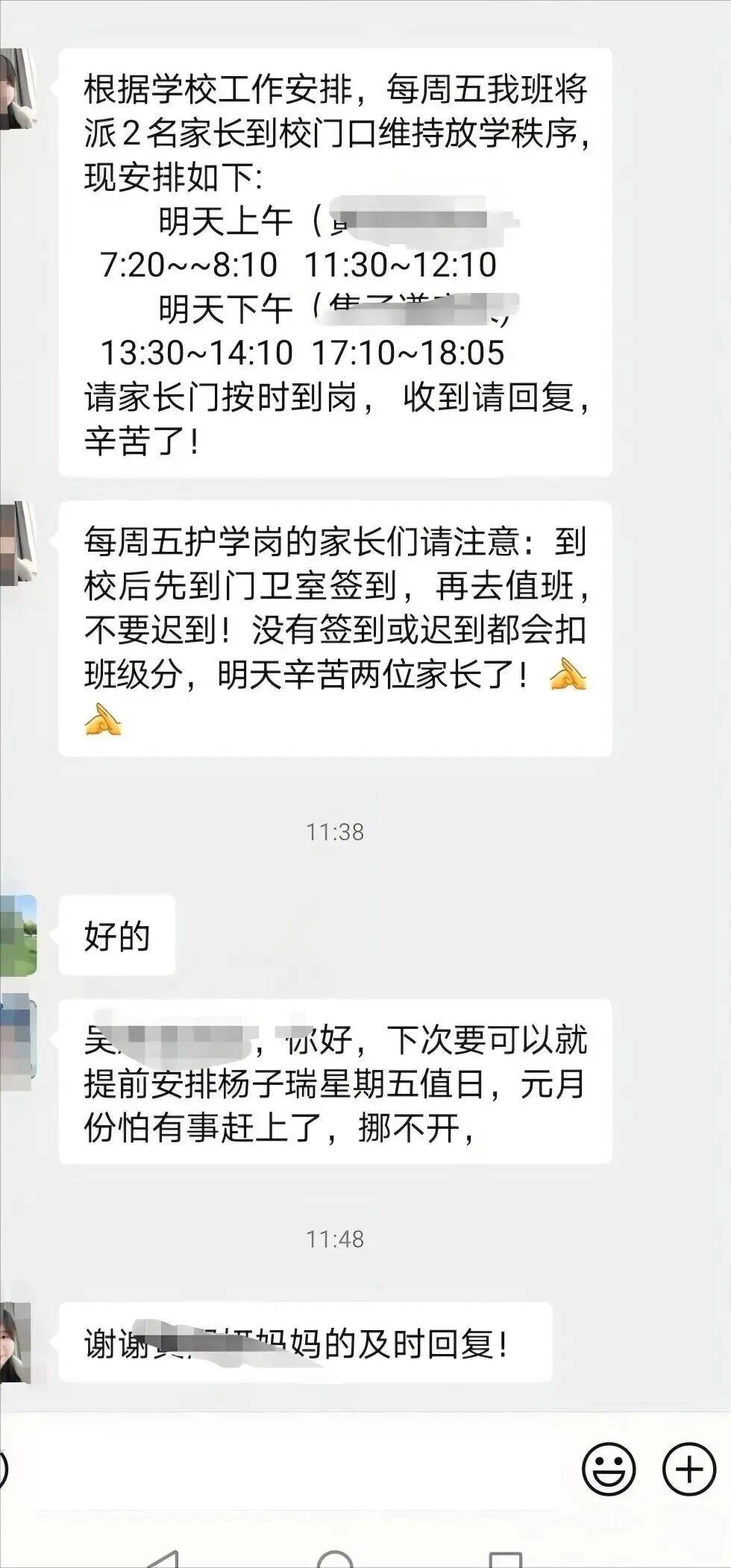

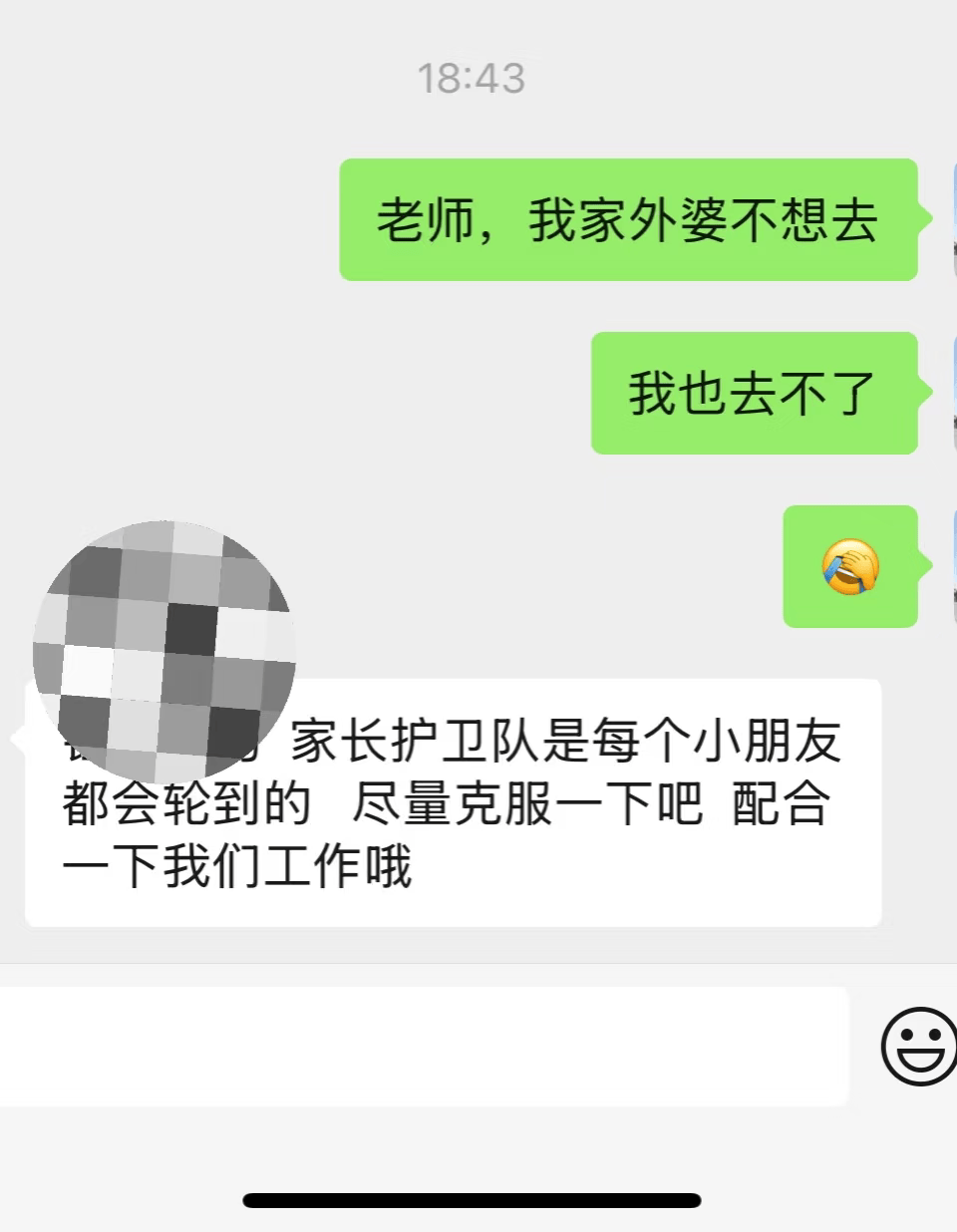

“各位家长,本学期护学岗轮值表已排好,请大家提前安排好时间,准时到岗。”

这样的通知,或许每个家长群里都曾出现过。

图源网络

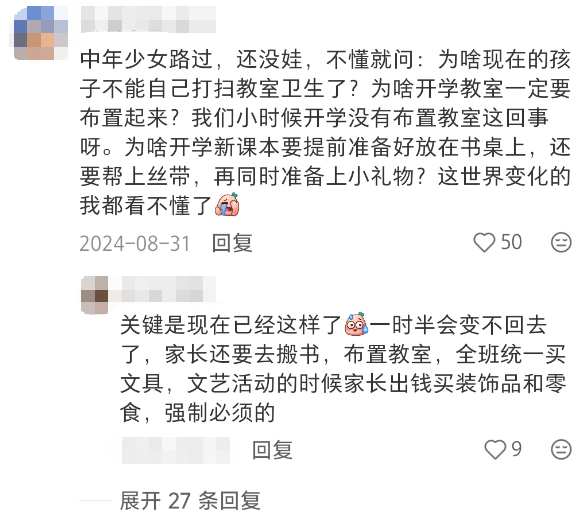

除了护学岗,老师还经常在家长群里给家长布置各种任务,不是今天帮孩子手抄这个,就是明天帮孩子弄点那个。

图源网络

不少家长感到费解:

图源网络

有的家长无奈道,怎么就反复逮着我们这一代人“薅”呢?

图源网络

然而当值班表按照孩子的学号依次排开,当打扫教室的任务在群里以“接龙”的方式传递,很少有家长能轻松地在对话框里打出“我没空”这三个字。

因为这不仅仅是一次简单的任务,更像是一场关于家长对孩子重视程度的考核。

NO.2

额外的“学费”

而当家长们无法应对学校的任务时,便开始在夹缝中寻找“对策”。

替家长完成学校摊派的服务市场应运而生。

比如,在社交平台上,不难搜到“代站护学岗”的服务明码标价,费用从几十元到上百元不等。

图源网络

杭州的一位妈妈便是这项服务的“客户”之一。

花费100元,她雇佣了一位跑腿小哥,并编造了“舅公”的身份,顺利“糊弄”过了老师的询问。

在她看来,这笔支出性价比极高,既为她保住了作为家长的“全勤”,也省去了向公司请假的繁琐。

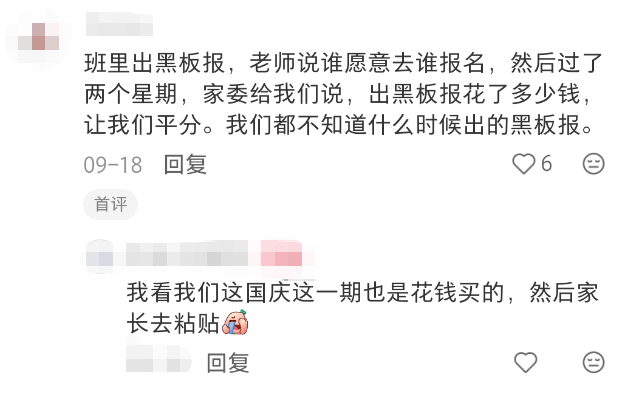

还有学校的家委会组织大包大揽,为了完成学校的任务花钱购买服务,再将费用摊派给所有家长:

图源网络

然而,并非所有家庭都愿意或能够支付这笔“额外学费”。

于是,像吴姗姗那样的家长,只能推着婴儿车,在寒冬的街头完成自己的“使命”。

2

形式主义与担责焦虑

家长们放下工作、调整日程,准时出现在校门口、教室里。

但当他们穿上那件红马甲、拿起扫帚或完成孩子班里的板报时,却常常陷入一种茫然:

自己站在这里,究竟能对孩子的成长发挥多大的作用?

NO.1

当教育流于形式

“说白了,这就是形式上的事。”某家长直言不讳。

她观察到,孩子幼儿园门口原本就已配备了多名保安和值班老师,再加上护学的家长,”门口大概有七八个人在那堆着”。

很多时候,家长并不需要真正维持秩序,仅仅是被要求站在十字路口就行。

图源网络

这种形式感,许多一线教师也心知肚明。

一位小学教师坦言,她与一起站岗的家长大部分时间都无事可做。

“就是单纯站着发呆。”

“和我一起站的家长也是,就在那站着玩手机。”

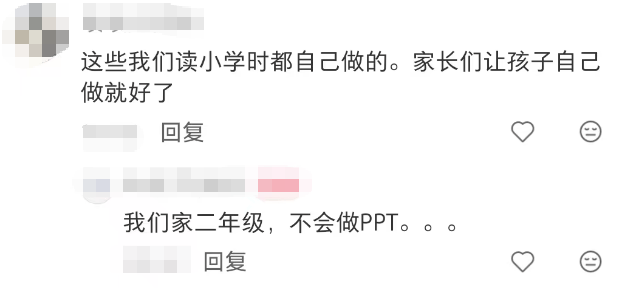

还有家长表示,学校布置给孩子的任务靠孩子自己根本无法完成,于是许多老师布置给孩子的任务,自动变成了家长的任务。

图源网络

于是,家长们从预期的协作者,变成了任务的承担者。

更令人担忧的是,这种“参与”对孩子的成长而言往往缺乏实质性的意义。

校方似乎更在意各项任务有人完成,而非这谁来完成、有何意义。

例如,出板报的任务,本应是锻炼孩子审美和艺术素养的好机会,却因为班级间评比的机制,导致赏心悦目的板报必须由家长出力完成。

打扫教室的任务,本应是为了锻炼孩子的劳动、合作能力,培养孩子良好的卫生习惯,也因为学校对孩子安全和能力的顾虑,变成了家长的“义务”。

这些任务被学校摊派给家长后,不仅家长为此受累,孩子也得不到该有的教育。

NO.2

学校与家长的焦虑共生

如果我们把目光投向校门之内,会发现学校的处境同样充满无奈。

这一系列家长任务的背后,是一场由焦虑驱动的责任转嫁。

学校的焦虑,根植于对安全“无限责任”的恐惧。

21世纪教育研究院院长熊丙奇一针见血地指出,学校如今已成为一个“无限责任主体”。

一旦发生校园安全事件,舆论与追责的压力往往首先涌向学校。

这种压力下,学校为了追求“绝对安全”,不得不采取各种防御性措施。

图源网络

而让家长参与护学岗,便成了分散和转嫁安全风险的途径之一。

这也能解释为何会出现“要求所有学生戴头盔上下学”的奇葩规定,其本质是学校在责任重压下一种过度自我保护的姿态。

与此同时,教师群体也面临着非教学负担过重的困境。

各种评比、检查、文书工作占据了大量时间,导致部分教学乃至安全管理任务,在不自觉中被转嫁给了家长了“帮手”。

从批改作业到打扫教室,当家长介入得越多,学校和教师看似就能从繁琐的事务中“松绑”,专注于教学。

然而,这种“松绑”是以牺牲家校职责边界为代价的。

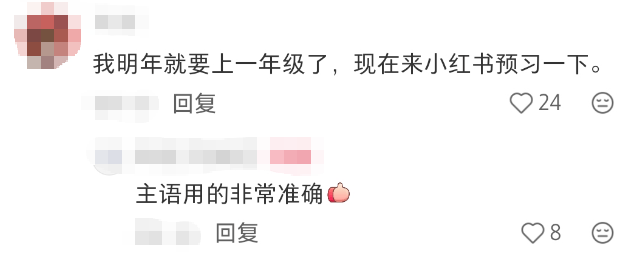

另一边,家长的焦虑同样真实。

他们恐惧因自己的“不配合”,让孩子在学校成为被另眼相看的“特殊分子”。

这种微妙的人际压力,让“自愿”变成了心照不宣的“必须”。

而家长的担忧,是害怕自己的孩子成为那个“例外”。

一位家长坦言:

“大家都去,最后你没有去,在群里被点个名也不太好看。”

图源网络

这种被公开“点名”的顾虑,形成了一种强大的群体压力。

正如另一位家长所担忧的:

“万一老师真因此对孩子另眼相看呢?”

很少有家长敢用孩子在校的处境去冒险。

在这张表面前,家长们开始重新规划自己的生活:请假、调休、拜托家人……

所有个人计划都得为它让路。

3

让合作回归本质

问题的关键,不在于要不要“家校合作”,而在于如何构建一种更健康、更清晰的家校关系,让双方都能在各自的位置上发挥最大的价值。

NO.1

让专业的归专业

守护孩子上下学的安全,首先是一道公共管理题,而非家长责任题。

校园周边的交通秩序维护、突发情况应对,本质上是公共安全事务,理应依靠更专业、更稳定的社会力量。

因此,解决问题的根本,在于加大公共投入,让专业的交警、受过培训的保安或社区巡防队成为护学主力,而非将这份沉甸甸的责任寄托在轮流值勤、且缺乏保护的家长身上。

图源小红书用户@右右细毛和爸妈

同样,批改作业是教学环节的核心,理应由专业教师把控,方能及时了解学生的学习效果。

教室打扫,本是学生劳动教育的天然课堂,如今却常常演变成“孩子坐着看,家长动手干”的怪相。

将这些事务清晰地划归学校的责任范畴,是对教育规律的尊重,也是对专业价值的信任。

它要求教育管理部门和学校更有担当,也呼唤社会公共治理体系的补位。

只有当专业的人做专业的事,矛盾才能真正得到化解。

NO.2

让家庭的归家庭

当我们不断讨论家长应该在学校里“做”什么的时候,或许更该思考:

他们本该在哪里,最不可替代的价值又是什么?

对绝大多数父母而言,这份价值并非站在车流中挥动小旗,也不是在教室里擦拭玻璃。

它藏在下班后那个全神贯注的拥抱里,在睡前温柔的亲子阅读时光中,在周末一同奔跑、探索自然的欢声笑语里。

这些看似平常的瞬间,才是构筑孩子安全感、价值观与健全人格的真正基石。

图源小红书用户@团团子要努力翻身

正如成都市教育局在开学倡议中提出的愿景:

“学校负责学习,家庭负责陪伴。”

这并非推卸家长的责任,而是对教育规律最清醒的认知。

健康的家校合作,应当是为家庭“赋能”,而非向家庭“摊派”;是让父母有更多时间和精力去做好父母,而不是让他们成为学校的“编外员工”。

让家庭的归家庭,意味着尊重并保护亲子之间的私密空间与情感联结。

当父母能从过度的校外任务中解放出来,他们才能回归本位,成为孩子情绪的管理者、品格的塑造者和人生的指引者。

这份独一无二的角色,任何专业的教师或保安都无法替代,也远比在校门口站岗更有价值。

NO.3

建立真正的“家校共治”机制

健康的家校关系,不应是校方单方面的任务派发,也不应是家长被动无奈的“全盘接收”,而应建立在权责对等、相互尊重的基石之上。

这需要一套真正有效的“家校共治”机制来保障。

核心在于,让家长参与的焦点从执行事务转向监督与建议。

正如教育学者熊丙奇所指出的,家长应参与的是非教育事务的监督,例如校园安全措施的落实、食堂卫生与饭菜质量等。

在这些关乎学生切身利益的领域,家长作为最直接的利益相关者,其监督视角不可或缺。

这不仅能有效提升学校管理质量,也能让家长的参与变得更有实质意义。

实现这一转变的关键,在于建立一个真正独立、能够代表家长集体声音的家委会。

当前,许多家委会在现实中偏离了初衷,要么流于形式,要么沦为协助学校摊派任务的“白手套”。

图源网络

一位家长坦言,家委会通知护学岗排班表时,常常是“通知”而非“协商”。

真正的家委会,必须由家长民主选举产生,独立运作,有权对学校的各项非教学管理事务提出质询与建议,成为家校之间平等对话的桥梁。

当家长拥有通畅的监督渠道和真正的话语权时,“自愿”才不会沦为“被自愿”。

我们可以借鉴日本“家长教师协会”(PTA)的经验,其活动虽丰富,但核心在于家长与教师的共同策划与平等参与,而非单方面的指令。

让学校勇敢承担起专业范畴的责任,让家长回归监督者与支持者的角色,如此,家校合作才能从沉重的“负担”转变为推动孩子成长的“合力”。

说到底,我们想要的其实很简单。

就是让家长看到家长群的消息时,心里踏实,而不是心头一紧。

好的教育,不是学校与家庭的彼此消耗,而是相辅相成的彼此成就。

当我们都回到自己最擅长、也最该在的位置上时,或许有一天,家长们提到学校,张口不再是那声无奈的“哎……”,而是舒口气:“嗯,挺好。”

参考资料:

[1]主编有态度-2025年10月31日,云南红河弥勒市一家长怀抱婴儿在护学岗执勤引发争议

[2]南方周末-湖南“家长护学岗”争议:让学校的归学校,家长的归家长

[3]南风窗-“自愿护学”,苦了家长

[4]央广网-家长“护学岗”,有没有比“自愿”更好的选项?

[5]考林苑-一天站岗4次,迟到还扣分,家长吐槽“护学岗”:说好的家长自愿呢?