原创 民进党恐失算,15万人走上街头,美对台关税确定,大罢免危险了

赖清德心心念念推动的“大罢免”,终于在7月26日揭开了序幕。这场行动的核心目标,是为了罢免国民党立法委员。民进党在这一过程中不遗余力,先是由赖清德亲自登场,在岛内进行了一场备受瞩目的“团结10讲”演讲,期间他频频提到“杂质说”和“国家说”等极具争议的言论。随后,他还宣布将访问南美的邦交国,期间计划“过境”美国纽约和达拉斯。虽然这一系列举动似乎意图为“大罢免”争取支持,但结果却适得其反,民进党图谋“夺权”的意图反而暴露无遗,民众的反感情绪愈加明显。

首先,赖清德的“团结10讲”演讲并未取得预期的效果,反而引来了更多批评。他在演讲中抛出的“杂质说”,将与民进党立场不同的政治人物和政党一概视为“杂质”,这一言论激怒了不少台湾民众,认为他是在试图排斥异见,制造社会分裂。而“国家说”的出现,更是被视为对历史的歪曲和虚构,民众普遍认为这一说法为“台独”提供了虚假的法律支持。赖清德此举不仅未能赢得舆论支持,反而引发了舆论的强烈反弹,连不少绿营人士也开始批评他,认为这样的演讲只会让“大罢免”变得更加困难。最终,赖清德的“团结10讲”在进行到第四场时就被台风原因迫使取消了第五场,后续的演讲也悄然消失,未见后续安排。

民进党一贯的应对策略是,在舆论不利时,通过制造两岸矛盾来转移焦点,重新获得民众关注。于是,在“团结10讲”草草结束后,赖清德宣布将前往南美访问邦交国,并借机“过境”美国,这一举动再次引发了外界的广泛关注。事实上,“过境美国”一直是两岸关系中的敏感问题,大陆一贯强烈反对台湾地区领导人以任何形式过境美国。赖清德此举,显然是想借助“两岸牌”拉票,企图通过挑起两岸紧张局势来为“大罢免”加分。对于民进党而言,打“抗中保台”牌早已成为惯用的政治手段,过去多次通过这种方式塑造“台湾已是独立国家”等论调,强化两岸对立。而任何反对这些说法的政党或个人,都可能成为民进党攻击的对象。从蔡英文到赖清德,这种做法一直屡试不爽。

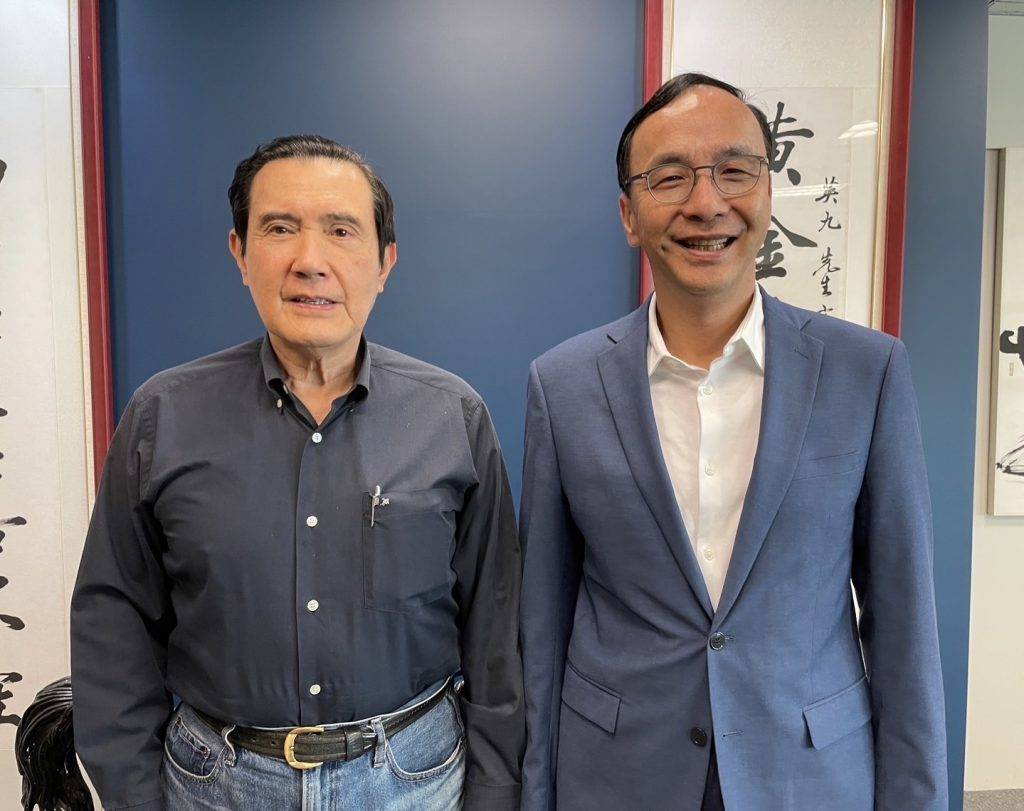

然而,这一次民进党似乎真的是低估了台湾民众的智慧和判断。尽管民进党不断利用两岸对立的情绪,试图加强自己的政治控制力,但越来越多的迹象表明,赖清德力推的“大罢免”计划正面临失败的风险。就在“大罢免”前一天,国民党便在台北凯达格兰达举行了大规模的拉票活动,号召所有在野党团结一致,共同对抗民进党的政治攻势。活动现场,台湾前领导人马英九、国民党主席朱立伦以及立法院长韩国瑜悉数到场,为反罢免运动站台。甚至连网络红人“馆长”陈之汉也积极加入,呼吁民众“教训赖清德,教训民进党”。根据台湾媒体的报道,当天参加活动的人数超过了15万,足见民众对民进党推进的“大罢免”活动并不买账。

除了民间反应强烈外,国际因素也可能在这场政治风暴中扮演重要角色。据台湾媒体人赵少康透露,美国已经决定对台湾征收32%的关税,赖清德选择刻意隐瞒这一消息,试图拖过“大罢免”的关键期。美国财政部长贝森特也曾暗示,较高的关税可能会促成更为有利的贸易协议,而美国与台湾的贸易协议可能会反弹至特朗普时代的关税水平。这一决定对台湾经济的冲击不容小觑。台湾长期以来依赖外贸推动经济,占其GDP总量的65%到70%。其中,对美出口占比已达到23%。一旦关税政策生效,预计将直接影响台湾15%到20%的GDP,而这将直接影响台湾民众的收入和就业机会。在涉及民众切身利益的问题上,无论是支持民进党还是反对阵营,最终民众都可能通过选票表达他们的立场。

综上所述,这场“大罢免”不仅在民间缺乏支持,甚至可能因为美国的关税政策和两岸关系的紧张,面临前所未有的挑战。即便赖清德采取了如“团结10讲”演讲和“过境”美国等策略来激化两岸矛盾,依旧未能成功改变局面,反而有可能让局势更加复杂。