原创 欧盟终于醒悟?拒绝对中国加征100%关税,背后可没那么好心,放弃北京的代价承受不起

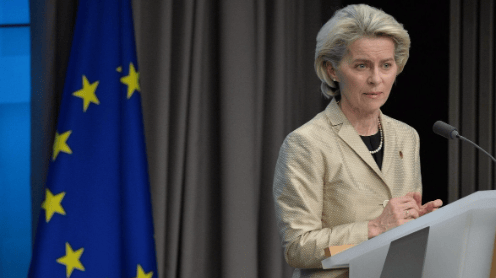

9月21日,欧盟委员会主席冯德莱恩在接受比利时《晚报》专访时,用一句“欧盟会自主做出决定”回应了特朗普政府要求对中印加征100%关税的施压。这番表态被《今日俄罗斯》直接解读为“拒绝了关键要求”,孟加拉国《weeklyblitz》更是点破这是在美欧之间“划出明确界限”。全球舆论都在讨论,一向对美妥协的欧盟这次怎么硬气了?答案藏在数据和现实的夹缝里,根本不是什么“醒悟”,而是放弃中国的代价,布鲁塞尔真的承受不起。

特朗普的提议本就透着荒诞,想用100%关税逼中印停止购买俄能源,却没算清欧盟自己的账本。冯德莱恩在采访中绕开中国不提,只强调要和印度加强合作、年底前达成自贸协定,这种刻意的回避本身就是答案。她心里比谁都清楚,中印不是可以随便拿捏的对象,尤其是中国,早已和欧盟的经济命脉深度绑定。

欧盟对中国的依赖早不是秘密,贸易数据最能说明问题。虽然最新的全年贸易额尚未公布,但仅从中欧班列的高频次运行和日常贸易规模就能看出,双方每天20亿美元以上的进出口往来,早已成了欧洲物价稳定的“压舱石”。冯德莱恩敢对记者说承受15%关税仍能保持竞争力,却绝不敢提100%关税的后果——那意味着欧洲民众要为日常商品支付翻倍的价格,本就高涨的通胀会直接引爆社会抗议,这对正被经济低增速、工业空心化困扰的欧洲来说,无异于自杀。

更要命的是战略资源的卡脖子问题。就在冯德莱恩接受采访的前一天,中国官方数据显示8月份对欧盟稀土磁铁出口量环比增长21%,达到2582吨。这可不是普通商品,稀土被称为现代工业的“维生素”,从新能源汽车到风电设备,从精密仪器到军工制造,欧洲几乎没有行业能离开它。欧洲智库早有报告指出,欧盟几乎100%的稀土依赖中国进口,而自身建立提炼产能至少需要五年时间。

冯德莱恩敢冒这个险吗?只要中国收紧出口许可,欧洲的高端制造业就得停摆,这种代价是任何政治表态都无法抵消的。有意思的是冯德莱恩的双重标准。她一边拒绝特朗普的关税要求,一边又在19日抛出的第19轮对俄制裁方案中,把12家中国企业列入制裁名单,理由是“涉嫌支持俄罗斯军事工业”。这种“刚拿完稀土就翻脸”的操作,把欧盟的矛盾心态暴露无遗。

想讨好美国维持援乌联盟,又怕彻底得罪中国断了供应链;想彰显“战略自主”,又在防务上离不开美国的保护。这种左右摇摆的“骑墙”姿态,说白了就是场政治表演。这场表演的背后,是美欧裂痕的真实写照。当记者追问为何不对美反制关税时,冯德莱恩的回答透着无奈,承认欧盟每年对美出口超5000亿欧元,数百万就业依赖于此,绝不敢冒险打贸易战。

这种对美妥协和对华谨慎的对比,恰恰说明欧盟所谓的“自主”是有条件的,核心还是利益算计。特朗普或许早就料到欧盟会拒绝,故意抛出这个不切实际的要求,既彰显了施压姿态,又能把对俄制裁不力的责任甩给欧盟,算盘打得叮当响。中国的反制能力更是欧盟不敢逾越的红线。今年7月,欧盟将两家中国金融机构列入制裁名单后,中方立刻反制,禁止境内组织与欧盟两家银行合作。

商务部当时就明确警告,这种没有国际法依据的单边制裁,中方绝不会坐视不管。《反外国制裁法》的利剑悬在头顶,加上稀土这张王牌,欧盟很清楚挑衅的后果。冯德莱恩闭口不谈中国,本质上就是在“冷处理”争议,避免矛盾升级。所谓的“欧盟醒悟”不过是外界的一厢情愿。冯德莱恩的表态里没有任何对华友好的成分,只有对自身利益的精打细算。

她拒绝关税是怕通胀失控、产业停摆,不是突然读懂了合作的重要性;她不提中国是怕触发反制,不是想修复关系。这种基于利益的选择,随时可能因美欧博弈或欧盟内部政局变化而反转,毕竟19轮制裁里针对中国企业的条款还在,“二级制裁”的风险并未完全解除。说到底,欧盟的选择印证了一个简单的道理:在全球化深度绑定的今天,谁也离不开谁。

特朗普的霸权思维还停留在“我说你听”的时代,却忽略了经济规律的硬约束。冯德莱恩的“自主决定”,与其说是欧洲战略意识的觉醒,不如说是被现实打醒后的自保。放弃北京的代价太沉重,沉重到即便想讨好美国,也不敢真的迈出那一步。这场博弈里,中国的底牌从来不是威胁谁,而是自身产业链和战略资源的硬实力,这才是最有力的话语权。