57%涨幅!空头今年为何输得这么惨?

最近一则财经新闻让我陷入深思:2023年美股做空者损失惨重,最常被做空的250只股票组合飙升57%。比特币矿商Terawulf暴涨155%,破产重组的赫兹涨幅达50%。这些数字背后,反映的是市场运行逻辑正在发生深刻变化。

作为一名量化投资者,我发现这场"空头噩梦"绝非偶然。传统做空策略失效的背后,是市场参与者结构的根本性改变。散户资金大量涌入、被动投资兴起、机构操作手法升级…这一切都在重塑着我们的投资环境。

一、市场变局:散户与机构的博弈新格局

浑水创始人Carson Block的感叹让我印象深刻:"市场调整周期越来越短,单纯依赖做空已无法获利。"这句话道出了当前市场的本质特征——波动加剧、周期缩短、不确定性增加。

有趣的是,在这场博弈中,散户似乎占据了上风。但作为专业人士,我看到的却是另一番景象:表面上是散户战胜了华尔街,实则是机构投资者改变了游戏规则。他们不再与散户正面对抗,而是利用量化工具和算法交易,在更微观的层面掌控市场节奏。

我曾深入研究过几只被大举做空却逆势上涨的个股。以广告巨头AppLovin为例,尽管多次被指控夸大AI能力,其股价今年仍飙升65%。这种现象绝非简单的"散户抱团"可以解释。通过分析交易数据,我发现机构资金在其中扮演了关键角色——他们并非一味做多或做空,而是通过高频调仓获取超额收益。

二、牛市生存法则:"一个核心三个不看"

在这样的市场环境下,我总结出了一套自己的投资哲学:"一个核心三个不看"。核心是「适时换股」强于「盲目持股」,前者可海阔天空,而后者只是对赌。三个不看则是不看冷热、不看涨跌、不看高低。

这套方法论的形成并非偶然。十年前刚开始接触量化投资时,我也曾沉迷于技术指标和基本面分析。直到发现这些传统方法在市场剧烈波动时频频失效,才意识到必须寻找更客观的决策依据。

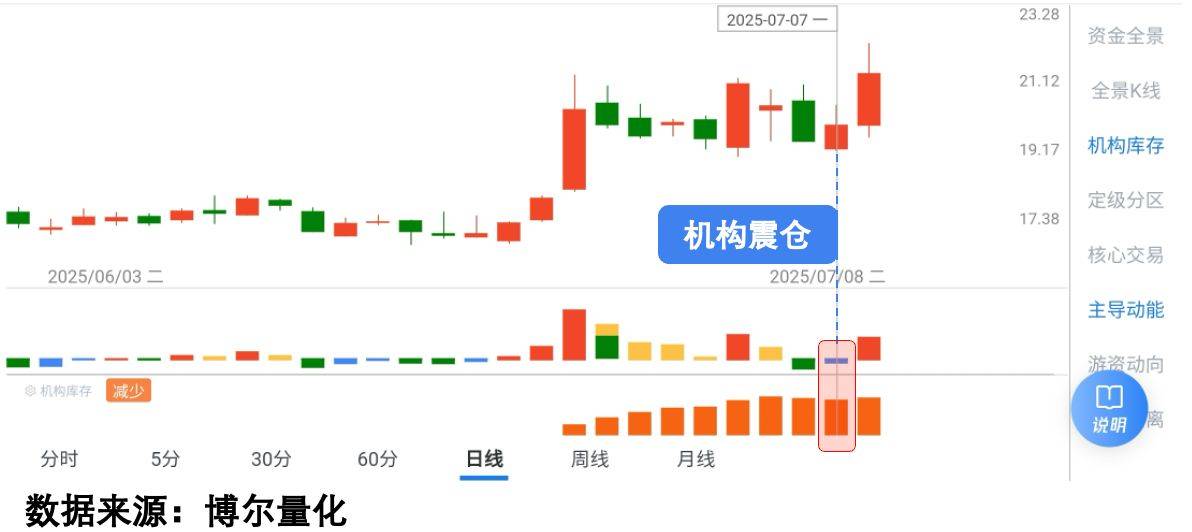

上图这只股票的走势颇具代表性。表面看耐心持有最终盈利,但实际用近一个月时间获得的收益远低于同期市场平均水平。在牛市中,这种玩法显然是效率最低的。

三、透过数据看本质:机构行为的蛛丝马迹

震荡上行的走势背后往往隐藏着机构的操作痕迹——可能是吸筹也可能是打压跟风盘。关键在于如何识别这些行为的真实意图。

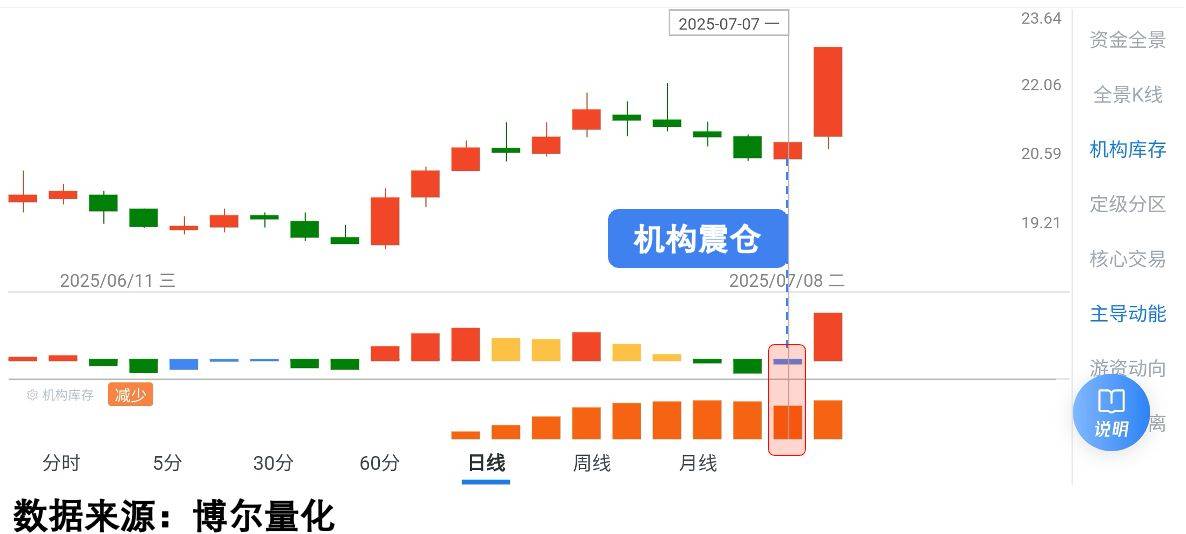

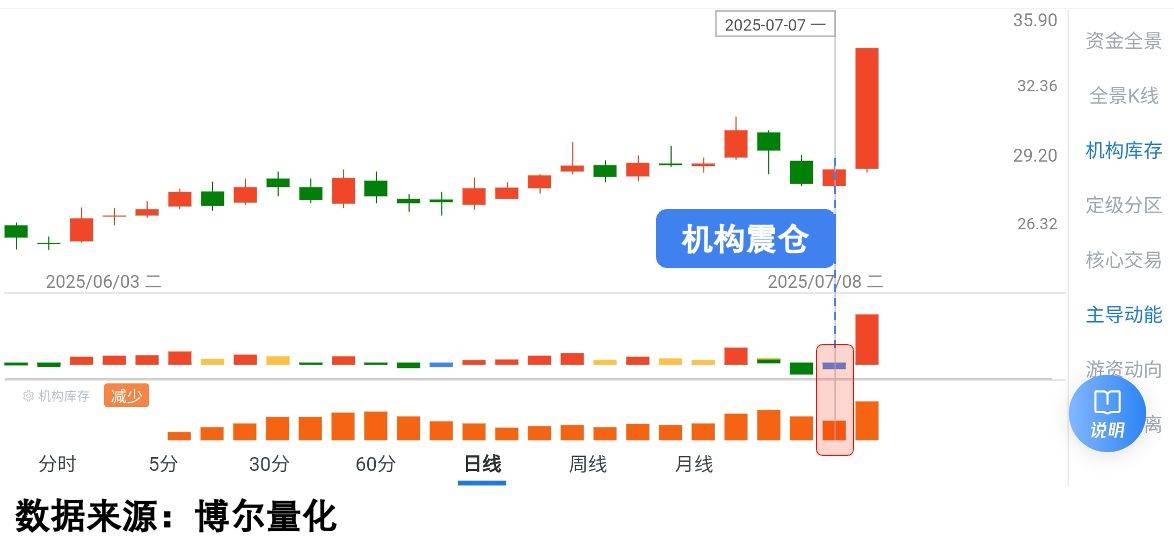

经过多年实践我发现,「交易行为」数据最能反映市场真相。下图展示的就是我常用的分析方法:

图中橙色柱体反映的是机构资金活跃程度的数据指标。当这个指标越活跃时,意味着参与交易的机构资金越多、持续时间越长。蓝色柱体则反映特定交易行为特征的数据指标——当两者同时出现特定组合时,往往预示着重要转折点的到来。

这种分析方法在不同行业都展现出了惊人的一致性:

这三只来自不同行业的股票——硅料概念的「硅宝科技」、军工概念的「长春一东」和铜材料概念的「屹通新材」,都呈现出相似的规律:在特定数据特征出现后不久就开始了快速拉升。

四、从美股空头溃败看A股投资启示

回到开篇的美股空头溃败现象。这种现象给我们最重要的启示是:市场运行机制正在发生深刻变革。被动投资兴起、量化交易普及、散户力量增强…这些变化都在重塑着我们的投资环境。

在这样的市场中取胜的关键在于:

- 摆脱情绪干扰

- 建立客观决策体系

- 关注真实交易行为而非表面现象

- 保持灵活性和适应性

正如那位中型做空机构高管所言:"垃圾股都在涨,做空者几乎无处下手。"这句话折射出的不仅是做空者的困境,更是所有投资者的共同挑战——如何在看似非理性的市场中保持理性?

我的经验是:与其猜测市场方向不如观察资金流向;与其预测涨跌不如分析行为特征;与其盲目跟风不如建立自己的量化体系。

五、给普通投资者的建议

对于普通投资者来说,面对当前复杂的市场环境不必过分焦虑。以下几点建议或许有所帮助:

首先是要认识到市场的结构性变化已经发生。"老方法解决不了新问题",必须更新自己的认知框架和工具库。

其次是要培养量化思维习惯。不是每个人都必须成为量化专家,但了解基本的数据分析方法可以帮助我们避开很多陷阱。

最重要的是要保持学习心态。市场永远在进化,我们的认知和方法也必须与时俱进。

【特别声明】

本文所涉信息均来源于公开渠道的个人收集整理,旨在分享交流投资心得与方法论探讨。部分数据与案例仅供参考学习之用,如有任何版权或内容问题请及时联系处理。本人不推荐任何具体标的与操作策略,所有以本人名义进行的荐股或收费服务均属冒名欺诈行为。投资有风险入市需谨慎。

上一篇:159939.SZ:广发基金的信息技术ETF(159939)跌4.6%

下一篇:没有了