他,29岁,回村直播卖李子,带空巢老人看世界

29 岁的他,毅然决定回到乡村,开启了直播卖李子的征程。他用镜头展示着家乡那一片片挂满枝头的李子,凭借着真诚与努力,让更多人了解并喜爱上了这里的水果。同时,他还特别关注空巢老人,组织他们一起走出乡村,去看看外面的世界。他带着老人们游览名胜古迹,感受现代都市的繁华,老人们脸上洋溢的笑容,是他最大的动力。他用自己的行动,为乡村带来了新的生机,也让空巢老人的晚年生活变得更加丰富多彩。

文丨豆米

编辑丨雪梨王

两年前,电视剧《去有风的地方》热播。男主角“谢之遥”辞去北京高薪工作回到云南老家,将一个闭塞、贫穷的小山村改造成了都市人神往之地,带动全村人发展旅游业,过上了更好的生活。

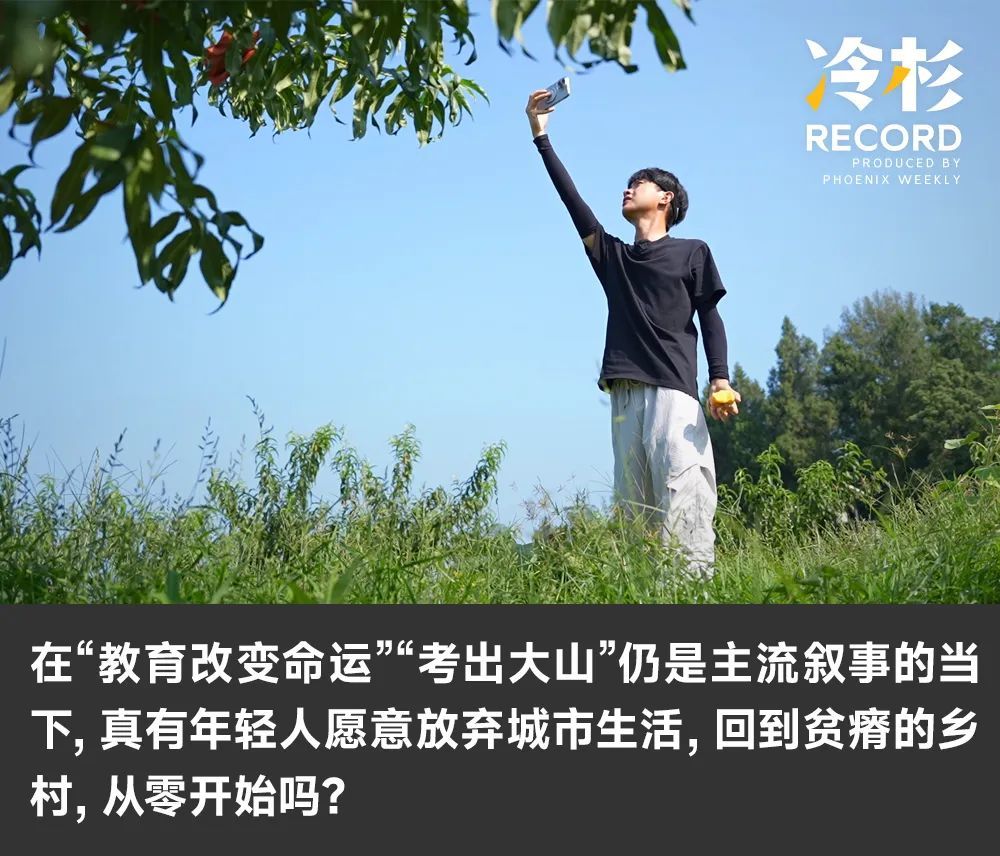

当“谢之遥”成为人间理想,也有人质疑这只是文艺创作,而非现实图景:在“教育改变命运”“考出大山”仍是主流叙事的当下,真有年轻人愿意放弃城市生活,回到贫瘠的乡村、从零开始吗?

答案是:有。

这个年轻人叫周建康(抖音账号@建康啊),1995年出生于四川省南充市仪陇县铜鼓乡洞磬沟村——一个距离最近的县城仍需40分钟车程的小山沟。长大后,他在成都学过室内设计,毕业后成为一名白领,却在工作一年后辞职返乡创业,靠在抖音上直播卖李子,带领乡亲们致富。

每年李子成熟的季节,周建康组织村民办直播发布会

《去有风的地方》播出后不久,建康在抖音上发布了一条长视频,记录自己挨家挨户为村里老人发“工资”的画面。这一年,洞磬沟村的李子大丰收,一周内就卖出了两万多单。

当时,建康组织了周遭六个村的200多位爷爷奶奶来帮忙采摘、打包,每户光工钱就能收入500元至1700元不等。这笔钱在大城市或许只够吃几顿饭,但对于一辈子生活在农村的老人们,几乎可抵他们一年的收入。这条视频收获了10万多点赞和5500多条留言。粉丝们的留言也惊人相同:“现实版谢之遥。”

之后两年,建康“解锁”了更多新技能:凭借他的50万抖音粉丝,名不见经传的洞磬沟成了“明星山村”;他发动全村举办“乡村春晚”、摄影展和赏花节,在李子成熟季召开新闻发布会,累计吸引来两万多名游客;他还带着村里那些一辈子没出过县城的爷爷奶奶外出旅游,参观高铁站,看火箭发射,“看见更大的世界。”

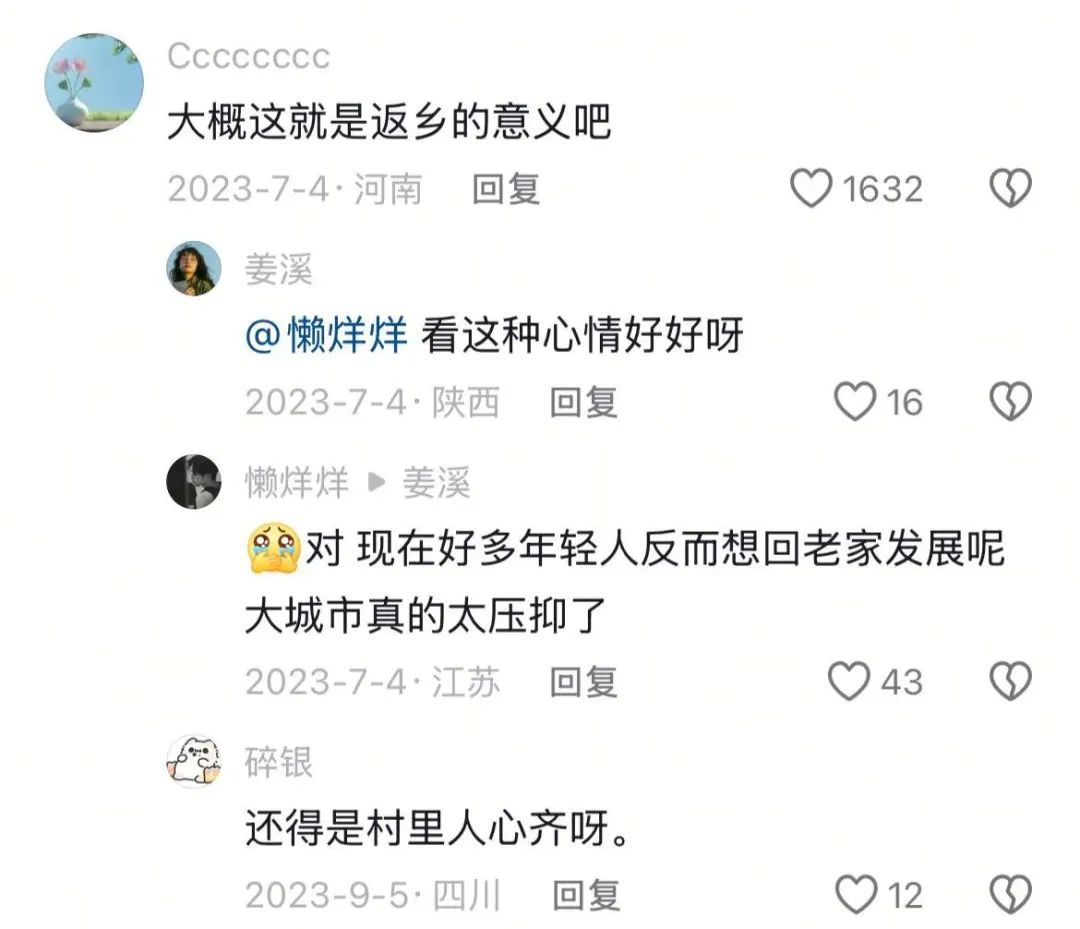

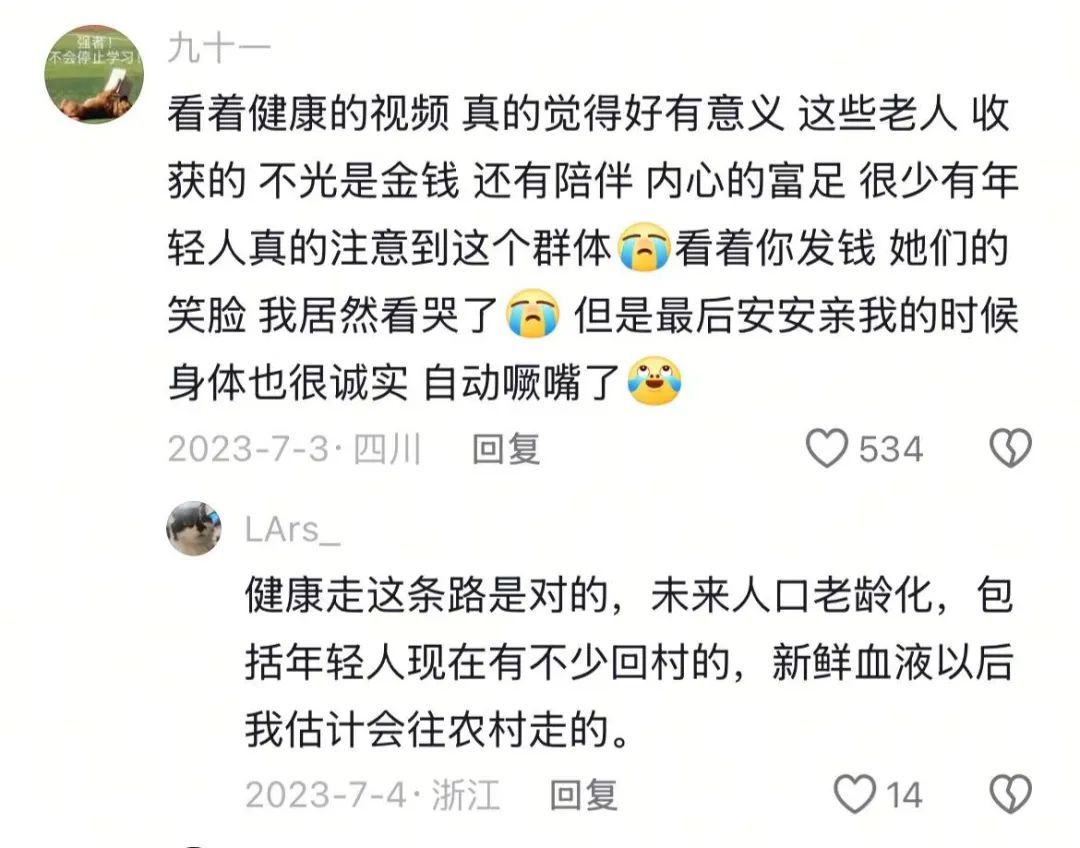

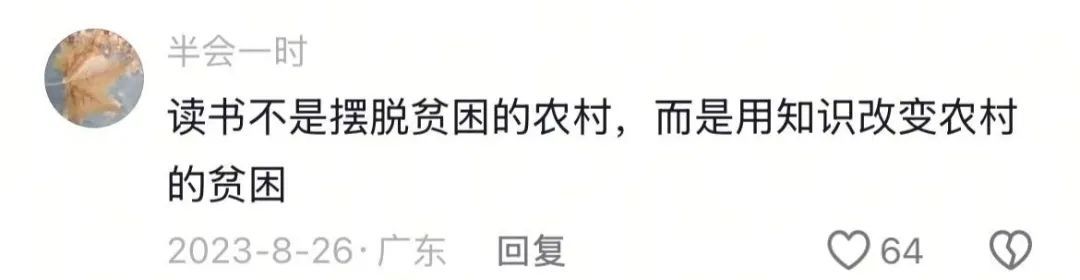

粉丝们在他的视频下感慨:“读书不是为了摆脱贫困的农村,而是用知识改变农村的贫困。大概这就是返乡的意义吧。”

“不是周记者,是周老板哟!”

周建康与“谢之遥”的确有很多共同点:长相清秀、气质清爽,见过“外面的世界”,同时对家乡充满眷恋。

不同的是,返乡前的周建康并没有多具体的理想和多远大的目标,只希望家人能生活得更舒适一些。

在成都工作那一年,月薪四千多,扣掉房租、水电、日常花销便所剩无几,回家过年只带了最后一个月没来得及花掉的工资,他有点迷茫,“不知道图什么。”

恰逢短视频兴起,他在抖音注册了账号,随手分享了一条回乡探亲的感想,却意外地火了。回成都后,他发现如果勤奋更新,这个“副业”可以赚到不逊于主业的收入,便决定辞职回老家做全职博主,“至少能省下房租钱。”

父母、姐姐都不太理解他的决定。在他们看来,走出大山、在大城市工作才是光宗耀祖的“正道”,怎么没待几年反而回来了呢?村里人更看不懂他在干什么,“那个建康娃娃,天天啥子事情不干,举个手机到处溜达,是不是回来啃老哟。”渐渐的,还有传言说建康是记者,“在悄悄做么子调查咧。”他哭笑不得。

那几年,短视频乡村博主的“赛道”百花齐放,田园牧歌、岁月静好的乡村生活,几乎成了城市打工人的心之向往。但在洞磬沟找不到这样的景象。周建康很快意识到,原来他从未认真审视过这片生养自己的土地,是如此地封闭和贫瘠。

洞磬沟的四周都是山,不适合农作物生长,当地一度没有任何作物和产业。中青年人都在外打工,村里只留下老人和孩子,靠几亩薄田自给自足。村里气氛沉闷,拍不到生动活泼的素材,他只好将镜头对准自己从成都带回来的猫咪“大熊”,和一只不知从哪儿流浪到洞磬沟的萨摩耶“大白”。

幸运的是,政府一直没有放弃发展经济的努力。正是那几年,县里大兴果树种植,意图打造“果城”的标签,洞磬沟也种上了一排排的李子树苗。2021年,李子第一年挂果,更大的问题却来了:因为交通不便,没有收购商愿意上门。

一半李子掉到地上成了肥料,眼看着好不容易结出来的果子就要烂在枝头,建康想到,不如自己去抖音上卖。当时他已连续发了一年多短视频,积累了不少粉丝,如果能直接把李子推销给顾客,还少了中间商赚差价,何乐而不为呢?

然而,由于时间太仓促,又缺乏营销经验,第一年的尝试以失败告终,不仅李子没卖出去,还损失了300元纸箱钱。视频里,建康蹲在李子树下,随手从树上摘下一颗李子,酸得直皱眉头。第一次勇闯电商的经历和李子一样酸涩。

第二年,周建康严格筛选李子的大小和甜度,并早早开始发短视频做“预热”,还克服了羞涩,开直播“吆喝”,终于打开了销路。

“李子熟了”发布会,周建康当主持人,姐夫当“前方记者”采访村民

订单量从一天几百上升到几千,远超预期,他赶紧让爸妈去请村里的爷爷奶奶们来帮忙。

施威村里的爷爷奶奶参与采摘、打包

从采摘、分拣、打包到包装,村里数百号老人参与。在家门口就能有一份收入,这是他们做梦都没想到的。老人们终于知道原来建康娃是回来帮他们赚钱了,大呼,“原来不是周记者,是周老板哟!”

周建康和姐夫带着记账本挨家挨户给老人发工资

“周老板”给把他从小养大的奶奶也发了工资。奶奶摩挲着崭新的钞票,激动地说这是自己这辈子挣的第一笔钱:她们那个年代都是男人外出挣钱、女人在家劳作,后来在人民公社参加国家建设挣的也是工分,“哈都没想到,人都老了,还能跟着我崽儿在网上整票子呢!”

“建康啊,这个火车好长哦!”

听着奶奶的故事,看着老人们脸上的笑容,周建康觉得自己与家乡产生了真正的联结。理想也是在这个时候萌发的:他要努力让爷爷奶奶们老有所依。

然而,老人们俭省惯了,拿到钱也是存起来留给后辈,舍不得多买块肉吃,多添件新衣裳。建康奶奶这辈子挣到的“第一笔钱”也在第二天就寄给了她的妹妹,“她在北京带孙儿,大城市要花钱的地方多得很哩。”

怎样才能真正改善爷爷奶奶们的生活?绞尽脑汁,周建康终于有了主意:“要让他们完成一些这辈子原本不会完成的事情。”

2024年,结束李子季的忙碌之后,他带着全村50多位老人踏上了人生中的第一次“远行”:仪陇县马鞍镇朱德故居一日游。尽管就在县里,这段44公里的山路,大巴车走了整整一小时,已经是很多老人走过最远的距离。

这趟旅行也让周建康第一次登上了抖音热搜。从此,旅游成了全村的“招牌活动”:在一些企业和地方政府的邀请下,他带爷爷奶奶们去参观大国重器、围观火箭发射、游历北川羌族自治县感受民族文化……

建康带爷爷奶奶去西昌看火箭发射

周建康记得,第一次旅行的前几天,电视新闻播报,县里开通了高铁。好几个老人想去看看高铁站,“没想到我们这旮沓儿也修起高铁来了。”回程路上,途经高铁站,他让大巴停下,求高铁站的工作人员小姐姐打开闸机门,破例让老人们进去参观了一圈。

在建康的特意安排下,爷爷奶奶们生平第一次坐上了高铁

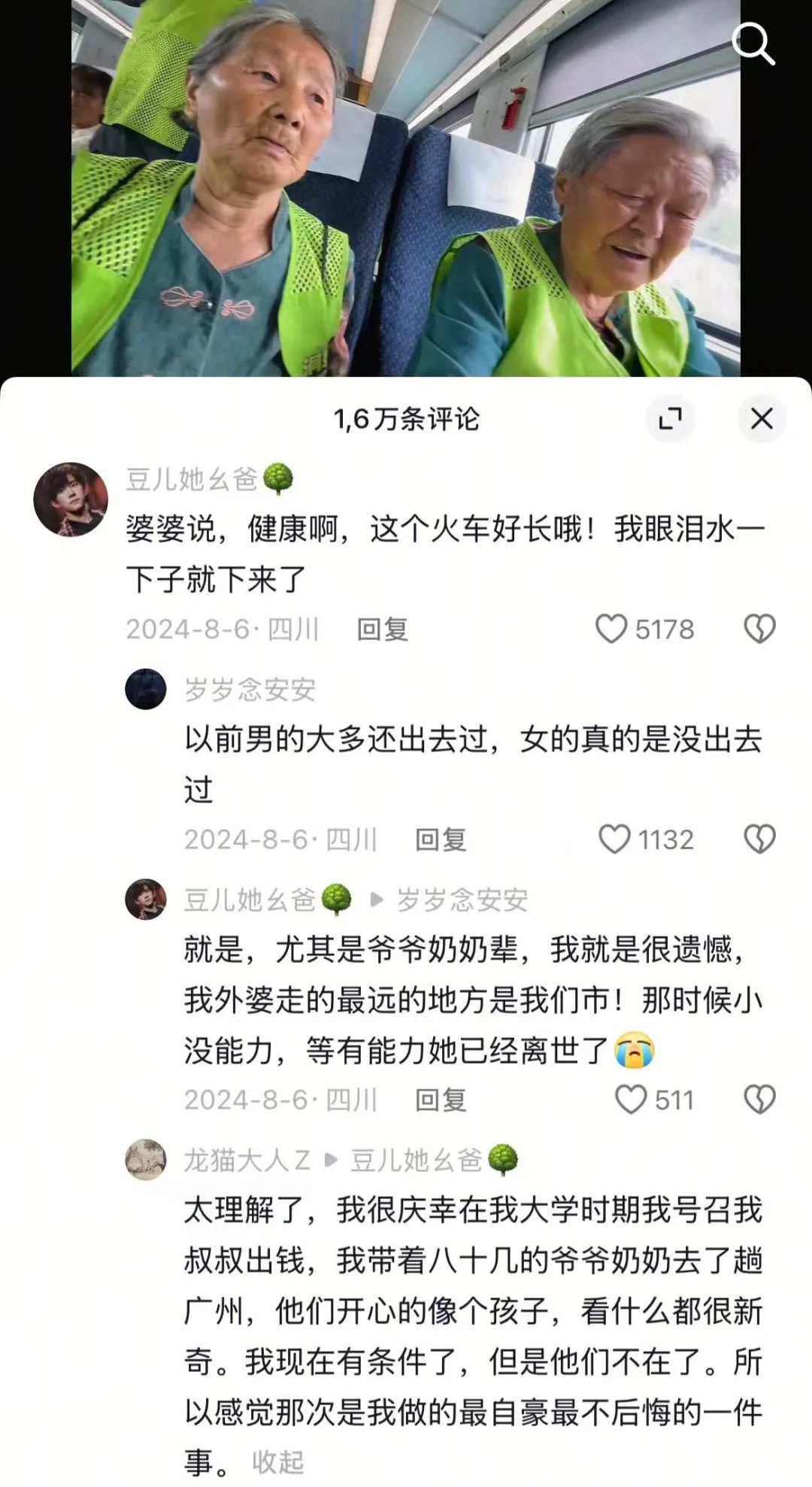

一个月后的重庆之旅,为了满足爷爷奶奶们的愿望,建康给他们买了高铁票,还拉上了爸妈和姐姐姐夫一起当“导游团”。坐在疾驰的高铁上,老人们望着窗外,兴奋不已。一位奶奶跟他说:“建康啊,这个火车好长哦!”那一刻,他热泪盈眶,“村里的老年人不应该被时代的列车抛下。”

在抖音上,记录这趟重庆游的视频也看哭了好多人。评论区里,有人分享“子欲养而亲不待”的遗憾;也有偏远艰苦地区的基层工作人员称:“看完这个视频,我觉得自己还能再坚持一下。”

重庆游的视频看哭了很多粉丝

随之而来的,是暴涨的关注度和源源不断的商务合作。但周建康没有迷失在“成名”的热闹与喧嚣中,他始终记得自己做这件事是为了什么。

在与一些企业的合作中,他会提出不要广告费,折算成同等价值的电子设备捐给村里。如今,洞磬沟村的祠堂里摆着一台大屏电视,全村老人、小孩聚在这里看新闻、追电视剧、玩耍拉家常。有“留守老人”的每一户都在堂屋装上了可视电话,方便老人们跟在外地打工的子女联系。

今年春节,周建康组织全村170人办了一场“乡村春晚”。当天,这些老人的子女,即周建康的叔和姨们,敲锣打鼓列队给他送上了一面锦旗,感谢这个“乖娃儿”照顾他们的爸爸妈妈。

父辈集体给周建康送上锦旗,感谢他照顾村里的老人

“顺着风的方向,一步步走就行了”

如今,已是建康返乡的第六个年头。曾经灰暗、沉闷的洞磬沟早就大变样了:村里流动着热腾腾的活力和希望。

不过,村里的经济作物依然不多,要增加村民收益,就要让更多的人“看见”洞磬沟村。每年李子丰收时节,建康会带着大家在村口举着大喇叭开“李子熟了发布会”。曾经躲避镜头的爷爷奶奶们俨然成了视频中的常客。

成了县里小有名气的电商达人后,建康还被推举为全县优秀代表参加首届全国“秀山丽水杯”2023农村直播电商案例,并获得优秀奖。为支持他在抖音电商带货农产品,县里帮他修建了保鲜仓库。

在仪陇县民营经济和电商服务中心主任许伟看来,年轻人深耕农村电子商务,对助力乡村振兴大有裨益。铜鼓乡党委书记闫国举接受媒体采访时也表示,年轻人扎根农村不容易,乡上会全力支持建康把农产品带货做大做强。

今年6月,中国人民大学国家发展与战略研究院发布的《兴趣电商助力乡村产业振兴报告》(下称“报告”)亦显示,以抖音电商为代表的兴趣电商正在为破解当下乡村产业振兴中“产村人”的难题提供新思路。短视频和直播间里“被看见的力量”重塑了消费者信任,不仅为乡村产业与大市场对接开拓了线上渠道和交易空间,也为“藏在深山无人知”的农产品打通了销路。

去年以来,周建康还在村里举办了摄影展和赏花节,迎来了两万多名游客。村口新铺的平整大马路上停满了外来的车辆,人们站在路旁与漫山遍野的油菜花合影。

村民们则把祠堂前的坝子变成了集市,带来各色土特产:有他们在山上采的折耳根、手工做的豆腐、酸菜、红薯粉,还有家里大鹅刚下的蛋……原生态的山货与汉服舞蹈、围炉煮茶相映成趣,“洞磬沟”三个字已然成为南充的一枚新文化名片。

看着眼前的热闹景象,周建康想起小时候村里修公路,爷爷和伯伯每天去村口“敲山”,把凿下来的碎石子倒进田里。不知干了多久,直到把那座山头劈下来一半,填出一条三米宽的石子路。

有天放学回家,他看到爷爷和伯伯还在挥汗如雨,就问爷爷:“是要把这个田填满,修一个大停车场吗?”爷爷一边打石头一边说,“对头,修一个很大很大的停车场。”昔日那句哄小孩子的话,在今天变成了现实。“那个不可思议的梦,真实地呈现在了我的眼前。”

赏花节迎来两万多名游客,村里的马路上停满了车

只不过,现在他有了更多、更大、更具体的梦。比如:给村里的留守老人盖一座公益食堂,让他们能按时按点吃上热乎的三餐。目前,政府已批下了200平米的地,食堂大楼正在建设当中。再比如:建一个食品加工厂,将村民自制的豆腐、腊肠等农副产品进行规模化的生产、销售,这样就不用每年守着短暂的李子季“看天吃饭”了。

令他欣喜的是,越来越多年轻人看到了乡村的变化,加入了“造梦”队伍。2022年,姐姐因怀孕回老家休养,原本只打算待两个月,却被弟弟做的事情吸引,就此留了下来。第二年,姐夫也回来了,“一家人齐齐整整”一起拍视频、卖李子、搞活动。

受邀去周围的县市分享经验时,他也看到越来越多的年轻面孔,他们都像当初的他一样,放弃了大城市的“卷”生活,想要回来通过互联网,搭建起家乡与“外面的世界”的桥梁。

周建康不愿把这股“返乡潮”视为“风口”。“如果抱着投机取巧的目的去追逐‘风口’,总有一天会被风吹散。‘去有风的地方’,那个风应该是自己心里所坚持的东西。也许一开始并不知道最终的目标或理想是什么,你只需要顺着那个风的方向,一步一步走就行了。”

粉丝在@建康啊评论区的留言