柯克之死,为何让美国“撕裂”摆上台面?

据凤凰卫视报道,美国年轻的右翼保守派活动家柯克的死,震动了美国朝野,影响还在外溢。超乎常规的悼念规模,两极分化的社会舆论,让原本就不平静的美国分化更加的明显。柯克是什么样的人?他和特朗普政府有怎样的特殊关系?他的死为什么会引发这么大的社会震荡?

Part.1

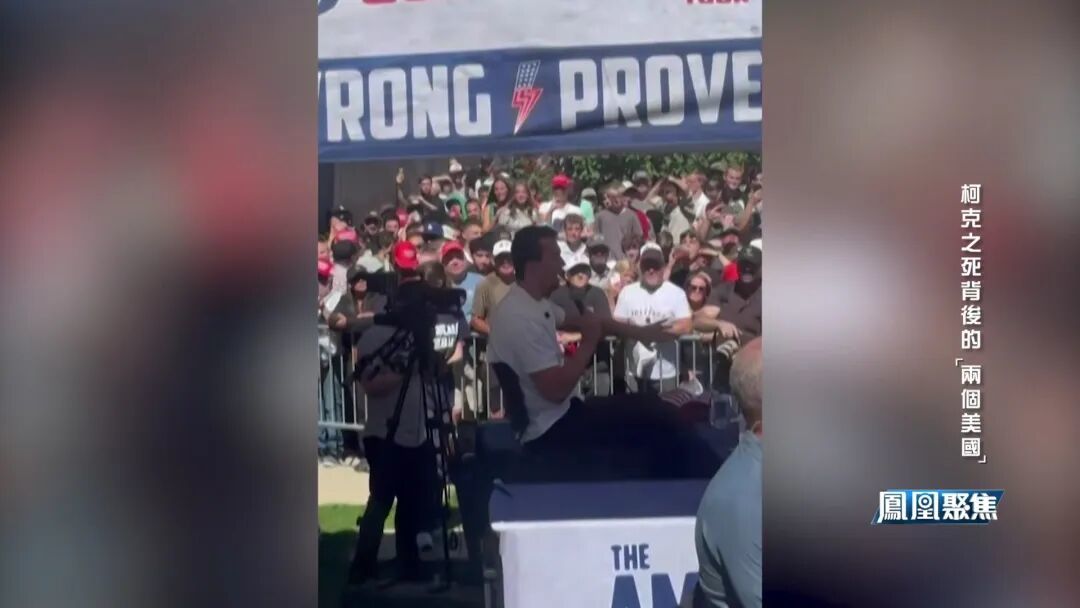

9月10日中午12点10分,美国犹他谷州立大学的一场露天演讲会现场传出一声枪响,演讲台上特朗普的亲密盟友、保守派青年领袖查理·柯克,颈部中弹歪倒在地,现场立刻陷入一片混乱,人们有的就地趴下,有的四散奔逃。

柯克被立刻送往医院。然而,一切已无法挽回,在医院柯克被宣布死亡。具有讽刺的意味是,就在中枪前几秒,查理·柯克还在回答一个关于枪击的问题。而现场还没有等到柯克的回答,枪声就响了。作为坚定的MAGA派,柯克高调反对禁枪,他曾说每年因枪击死亡的人,都属于“为了自由值得付出的代价”。

在为演讲搭建的白色帐篷上,贴着两行标语,一行写着“美国归来”,一行写着“来证明我错了”。以辩才见长的他,常以“来证明我错了”向大学生发起挑战,随后又往往以凌厉的反驳击败对手,让观众信服。

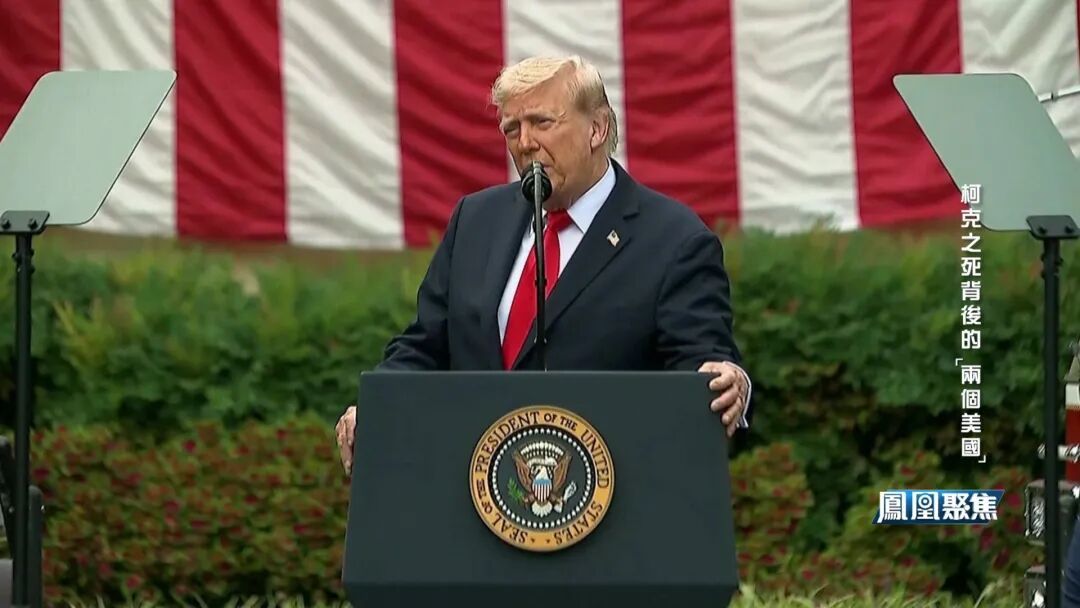

美国主流媒体在第一时间插播了枪击事件的突发新闻,称这是“政治暴力的又一悲剧”。特朗普在获悉柯克的死讯后说,柯克被枪杀是美国的至暗时刻,他下令全美降半旗致哀四天,并追授柯克自由勋章。

9月11日,美国副总统万斯赶往犹他州,在机场停机坪抬起查理·柯克的灵柩,庄严地送上“空军二号”专机,并陪同灵柩回到了柯克的故乡亚利桑那州。

为了捉拿嫌犯,联邦调查局局长帕特尔亲赴犹他州指挥抓捕行动,悬赏最高10万美元,征集能将枪手缉拿归案的信息。

浙江外国语学院特聘教授 王冲:

多年以来美国民主制度下,左派右派尚能妥协合作。但近些年,尤其是特朗普执政后,潘多拉魔盒被开启,左派右派不再“和而不同”,而是“道不同不相为谋”,甚至恶语相向、形同陌路。极端情况下,双方仅因观点差异便势不两立,甚至欲置对方于死地,这个氛围在美国各地都有蔓延之势。

9月11日,就在柯克遇害的第二天,犹他州警方公布了几段监控视频,随后,各家媒体也发布了嫌疑人被摄像头拍下的照片。

浙江外国语学院特聘教授 王冲:

借用《纽约时报》评论,美国离失去一切更近了一步。这并非因私仇的谋杀,而是赤裸裸因观点、思想差异发动的谋杀。此类行径或致美国暴力升级和循环,动摇其立国根基,后果难以预料。

11日,美国联邦调查局发布信息显示,杀害柯克的子弹上刻有反法西斯意识形态的意大利词汇:BellaCiao,直译词义是“再见姑娘”,这是上世纪意大利左翼游击队传唱的歌曲。有分析家指出,杀手在子弹上刻上这个词汇,似乎说明了在犯案前,枪手已经陷入了一种自恋的狂热中,把自己想象成挺身抗暴、反抗专制者的反法西斯勇士。

被枪杀的查理·柯克究竟是谁,他为何被枪杀?他的死又为何会惊动美国社会?

资深媒体人 萨苏:

他是MAGA青年派核心领袖,在年轻人中影响力巨大。特朗普曾称没人比查理·柯克更懂美国青年,他是特朗普争取年轻选票的关键助手。查理·柯克擅长利用社交媒体等新手段赢得年轻选民支持,而这一点特朗普不是十分擅长。因此,特朗普对他颇为依赖。

Part.2

1993年,柯克出生于美国芝加哥,2012年的6月,高中毕业刚刚两天的他创立了一个叫“美国转折点”的组织,这个组织的创立目标,就是要在全美大学校园里推动保守主义理念。他们虔诚信教,反对堕胎、反对LGBT、坚决捍卫传统的家庭价值、反对将资源惠及到有色人种和国外群体,主张回归孤立主义。

具有超强组织能力的柯克将“美国转折点”打造成了一台体量庞大、触角密布的机器。据《纽约时报》报道,截止到2023年,“美国转折点”及其分支的总收入达到9240万美元,该组织在美国850所高校设立了分部,在全美高校编织起了一个保守派网络。“美国转折点”被柯克打造成为特朗普主义的青年宣讲团,在大学校园,到年轻人中间去灌输特朗普“让美国再次伟大”的理念,收获了无数的支持者。作为回应,特朗普也会定期出席柯克举办的各种活动。

浙江外国语学院特聘教授 王冲:

31岁的查理·柯克堪称特朗普的青年团团长,兼具青年事务与宣传之责。他辩论时从容不迫、不疾不徐,善用苏格拉底式与人探讨,深受年轻人追捧,在特朗普阵营中地位举足轻重。

值得一提的是,查理·柯克最初并不是特朗普的支持者。他最早的政治主张认同传统的共和党建制派。在2016年共和党总统初选期间,他并没有支持特朗普,最后因为和特朗普的儿子相识,柯克才完全投入到反移民、反全球化、反多元化的MAGA阵营。在总统大选期间,柯克还出任了特朗普长子小唐纳德·特朗普的私人助理。

在美国民众眼中,柯克是一名不知疲倦的“特朗普布道者”,被认为是特朗普能重回白宫的重要推手。他不仅受邀参加了特朗普的总统就职典礼,还经常和特朗普一起出现在高尔夫球场,打上几杆。

随着时间推移,不论是民间还是美国媒体都有这样的预测,查理·柯克将来会竞选国会议员,甚至会成为美国总统。

超级大网红、保守派青年领袖,冉冉升起的政坛新人、潜在的总统接班人,查理·柯克身上的标签是多元和复杂的,而此次枪击事件,让所有对柯克抱有的希望和期盼灰飞烟灭,柯克的死,不只是一个年轻生命的逝去,更是特朗普政治版图一块核心拼图被击碎。

资深媒体人 萨苏:

20年前,政治在美国人生活中并非核心议题,其重要性常在宗教、种族、医疗等之后。如今,许多美国人倾向于用政治手段解决问题,若无法如愿,便有人舍弃选票转而诉诸暴力。近期,美国接连发生查理·柯克枪杀案、特朗普遇刺等事件,这皆是政治争论白热化、暴力倾向加剧的体现。

Part.3

9月12日,在距离枪击事件三十六小时之后,涉嫌刺杀查理·柯克的嫌疑人泰勒·罗宾逊被捕,22岁,犹他州本地居民。

根据相关信息显示,罗宾逊的父母都是共和党人,罗宾逊本人没有前科,也没有暴力犯罪记录。枪击发生后的第二天晚上,罗宾逊向母亲坦白了此事,但他并没有接受母亲的主动自首劝说,不得已他的亲戚报警后,警方赶到家中将罗宾逊带走。

9月16日下午,涉嫌枪杀查理·柯克的嫌疑人泰勒·罗宾逊首次出庭。检方对罗宾逊提出7项罪名指控,提交法律文件寻求对罗宾逊处以死刑。

从检方披露的信息显示,罗宾逊在被问及作案动机时表示:“我受够了他散布的仇恨。”并称,他为杀死查理·柯克策划了一周多的时间。

关于罗宾逊的行凶动机,犹他州州长考克斯表示,“这是一个深受左翼意识形态灌输的人。”

9月15日,特朗普在回答记者提问时称,嫌疑犯罗宾逊本来是一个好学生,但受到了网络“激进和左翼”信息的影响,变成了极端分子。

资深媒体人 萨苏:

此事件与美国党争直接相关。民主、共和两党代表不同选民利益:共和党致力于重振美国本土经济、恢复往昔辉煌;民主党则多代表从美国国际化中获益的群体,它依赖美国国际威慑力。两党立场截然对立且难以调和,这或是柯克遇刺的重要原因。柯克作为极端主义者,思想偏激,也容易遭对方阵营厌弃与攻击。

夺去柯克性命的这发子弹震惊了全美,让美国人在惶惶不安中加深了这个国家仿佛在与自身交战的感受。

出于对总统安全的考虑,“9·11”二十四周年纪念活动仪式不得不从五角大楼的室外场地转移到了更为安全的大楼内部庭院举行。

9月13日,特朗普要求国会追加5800万美元,用于加强对最高法院大法官和行政部门重要人物的保护措施。

9月17日,美国众议院议长约翰逊宣布,从9月30日起,众议院议员们将获得每月1万美元的政府补贴,用于支付个人安保费用。

Part.4

柯克的死,也让美国上至政治党派,下至普通民众,因为政治理念不同而早已造成的裂痕更加放大,敌意也更加浓厚。

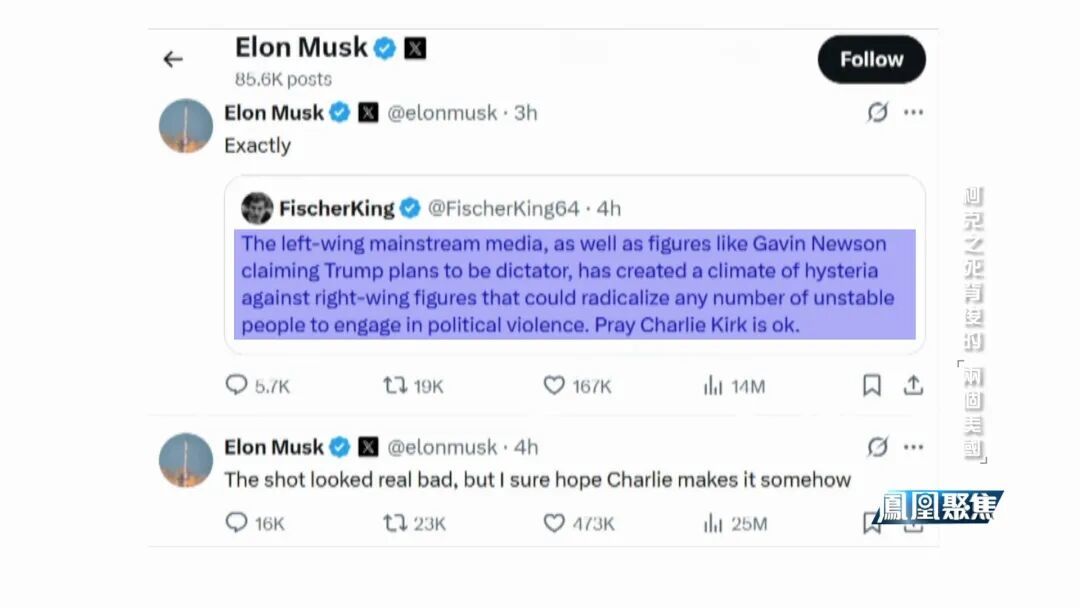

柯克被枪杀的信息一经传出,共和党和极右翼自媒体立刻向民主党和左翼发起了进攻。包括马斯克在内,声称柯克的死亡是由于民主党和左翼们长期以来营造的歇斯底里的仇恨氛围。作为回击,前任总统与副总统,拜登、哈里斯不得不纷纷出面发表讲话,撇清关系并谴责政治暴力。

而在美国国会众议院,当议长共和党人迈克·约翰逊带领众人为柯克默哀时,却遭到民主党议员的拒绝与强烈反对,本应肃穆庄重的默哀仪式演变成一场争吵与指责。

而在社交媒体上,一些民众却毫不犹豫地表达了“喜悦”之情,并称柯克的死是罪有应得。

田纳西州的一所大学为此开除了一名发表冒犯性言论的员工。该大学在声明中表示:“这名员工的言辞与我们的价值观不符”。

在广播公司,电视评论员马修·多德也因为不当言论被解雇。

更为不可思议的是,保守派还专门建立了一个名为“查理·柯克谋杀者”的网站,搜索对柯克之死发表过“过激言论”的人。该网站宣称“已收到了近3万份举报”。美国有线电视新闻网在评论中说,随着柯克的死,仇恨、报复和分裂等言论也随之而起,“如果说这个国家有一件事大家都认同,那就是美国已经支离破碎”。

浙江外国语学院特聘教授 王冲:

31岁的查理·柯克与22岁的罗宾逊因仇恨行凶,根源在于美国当下不宽容、不妥协的政治思潮。近年美国政治激化撕裂,2021年国会冲击案、佩洛西丈夫遇袭、明尼苏达州霍特曼夫妇被杀等事件,均非个案,这背后就是美国的激化和撕裂

目前,柯克遇害的影响已经波及到了世界更多的地方。9月13日,英国伦敦爆发了十一万人参加的大游行,游行者高举英国国旗,高呼“夺回我们的国家”的口号,还有示威者高举刚刚去世的查理·柯克的头像。在德国,极右翼政党,另类选择党的民调一路飙升,移民问题就是他们的“流量密码”。在意大利,本来就是右翼政党执政,排外的极端民族主义色彩浓厚。由“美国优先”口号复制而来的那些各种优先的政治主张,正在将欧洲带向一个前途未卜的方向。

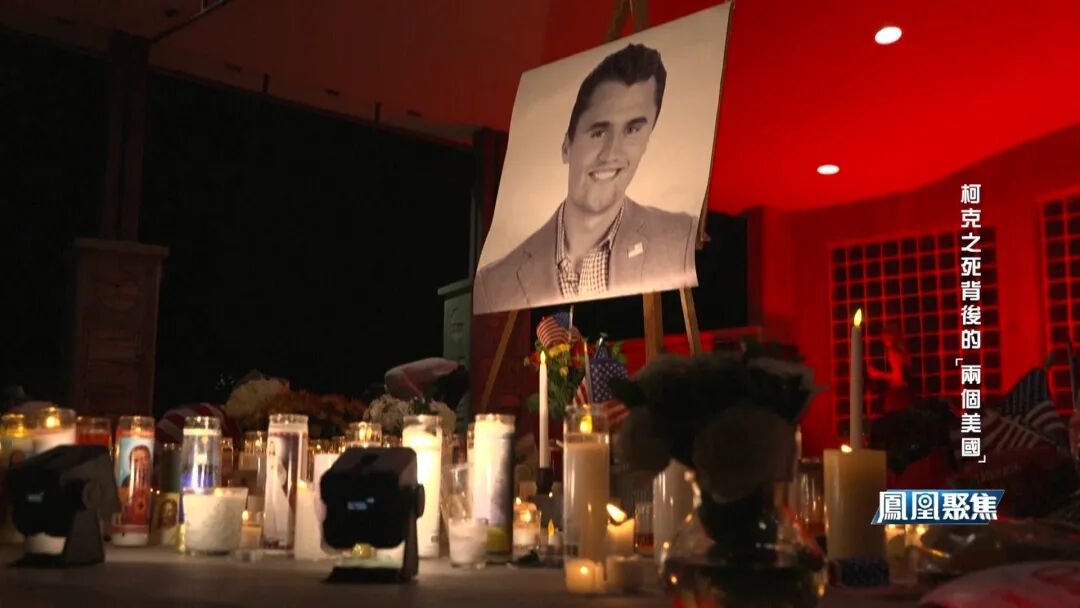

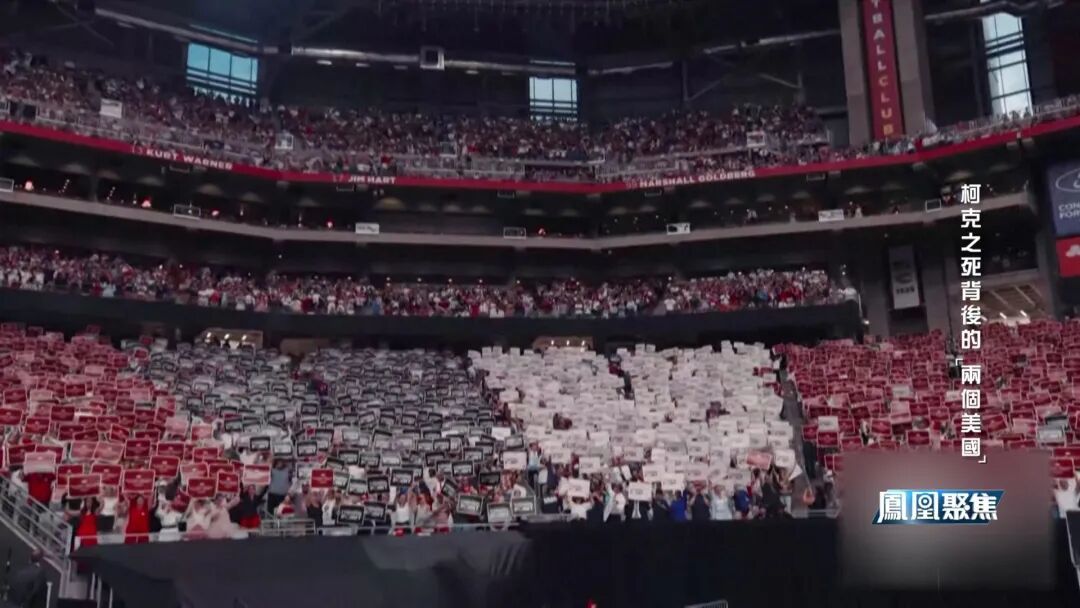

美国当地时间2025年9月21日上午,查理·柯克的公众追悼会在亚利桑那州的体育场举行。

美国总统特朗普,副总统万斯,国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞斯,卫生部长小肯尼迪,以及马斯克悉数到场。只能容纳六万人的体育场,却有二十万民众报名参加这场送别。追悼会的规格之高、安保之严、政治意味之浓,被美国媒体普遍形容为“堪比国葬”。

在追悼会现场,忍受着巨大悲痛,泪流满面的柯克遗孀埃里卡·柯克说道,自己原谅了杀害丈夫的凶手。

充满了宗教仪式感与具有强烈象征意味的追悼会,为查理·柯克的人生点上了最后一个句号。有人说,他的死,是这个时代的悲剧,更是美国近几十年来政治最黑暗的深渊,只是这样的黑暗不知道有没有尽头。

浙江外国语学院特聘教授 王冲:

政治上,民主、共和两党裂痕加剧;社会上,不同思想信仰者难以共处;思想文化层面,更演变为一场无解的文化战争,双方各执一词、互斥愚昧。这种撕裂一旦蔓延,恐无药可医。查理·柯克之死,不仅是个人悲剧,更象征着美国在政治、社会、思想多层面的深度撕裂。