台风后补班被员工举报,公司反而取消14天年假福利?律师解读

因台风“桦加沙”停工影响工期,深圳市某公司计划安排员工9月27日(周六)补班,遭员工举报后取消了补班。随后公司发布通知,宣布取消14天额外年假及所有福利假期,仅保留法定年假,引发热议。

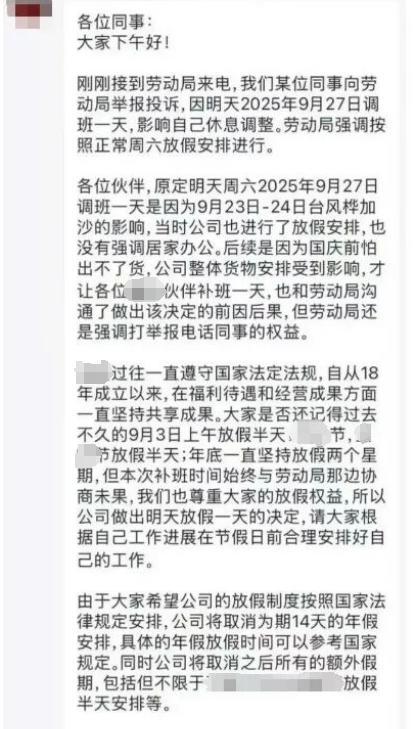

图为深圳某公司发布的通知截图

通知称,公司过往一直遵守国家法规,在福利待遇和经营成果方面一直坚持与员工共享:9月3日上午放假半天;部分特殊日子即使非法定假期,公司也会放假半天;年底一直坚持放假两个星期,但本次补班时间始终与劳动局协商未果,所以公司27日照常放假一天。

通知还称,由于大家希望公司的放假制度按照国家法律规定安排,公司将取消为期14天的年假福利安排,具体的年假休假时间可以参考国家规定。同时公司将取消之后所有的额外假期。

有人将这则通知发布到社交平台后,引发网友热烈讨论。

一网友称:“这次我站公司,老板也不容易,台风两天并没有要求居家办公,只让这周六调休,给了这么多福利员工为何还举报。”

有网友表示:“对上班人来说,这简直是神仙公司,以后公司依法依规放假,员工终于求锤得锤。”

还有网友则表示,如果公司平时经常调班,可能会影响员工的生活安排。

据9月28日最新消息,接到情况反映后,深圳市龙岗区、街道劳动部门前往企业实地核查,该公司执行了国家法定节假日放假制度。该公司表示,此次事件的发生,也提醒公司在继续坚持初心和既有福利假制度的同时,也要更加注重与员工的真诚沟通,进一步完善内部协商机制,共同建立和谐、互信的企业文化。

劳动部门的核查为事件划定了“法定合规”的基础,公司的表态也展现出对后续沟通机制的反思,但此次事件中暴露出的核心法律疑问仍未明确——从补班安排的合法性,到福利取消的性质,再到损失承担的边界,每一个问题都关系到劳资双方的切身权益,需要结合法律规定与事件实际进一步拆解分析。

一起来看《法治日报》律师专家库成员、北京天驰君泰律师事务所高级合伙人郭政律师的专业解读!

1、台风停工系不可抗力导致,公司未要求居家办公,事后安排周六补班是否合法?

郭政:因台风停工后,公司要求周六补班,涉嫌违反多项法律法规。

首先,公司此举涉嫌违反《工资支付暂行规定》与《广东省工资支付条例》。台风属不可抗力,由此导致的停工属于“非因劳动者原因停工”,即停工并非因劳动者旷工、请假或履职不当导致,而是企业无法抗拒的外部客观因素所致。但补班并非企业的“法定权利”,法律明确此类情形下企业需按劳动合同约定正常支付工资,该事件中企业要求员工“后续补班”的行为,若没有依法发放补班工资,可能违反《工资支付暂行规定》第十二条与《广东省工资支付条例》第三十九条规定。

此外,公司此举还涉嫌违反《中华人民共和国劳动法》。该法第四十一条规定,用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。台风导致停工后企业补班的前提是“与劳动者协商一致”。无论是否要求员工居家办公,停工期间的工时补偿均需尊重劳动者意愿,企业不得单方决定以周六补班方式抵消停工时间。公司因“国庆前怕出不了货”的经营需求,直接通知员工补班且未履行协商程序,即便初衷是应对不可抗力后的生产压力,仍因“未协商一致”可能构成违法用工。企业不得以“不可抗力影响工期”为由规避协商义务。

2、员工未通过内部渠道反馈,直接向劳动部门举报补班安排,是否属于“过度维权”?该行为的合理性如何界定?

郭政:员工直接向劳动部门举办补班安排的行为,并不属于“过度维权”。“过度维权”需满足“超出法律赋予的权利范围”或“滥用权利造成他人损害”,本事件中员工举报符合法律规定。依据劳动合同法第七十七条,劳动者合法权益受侵害时,“有权要求有关部门依法处理”,向劳动部门举报是法定维权渠道之一,与企业内部反馈渠道是“并行关系”,而非“先后关系”。法律未规定“内部反馈为举报的前置程序”,企业以“未走内部渠道”认定“过度维权”,本质是对劳动者法定权利的不当限制。

相反,员工举报行为具有合理性,其源于公司单方安排补班可能构成违法用工。当企业作出疑似违反劳动法律的安排时,劳动者选择向劳动监察部门举报,是对自身休息权的正当保护,亦是对劳动法律秩序的维护,该行为既未超出权利边界,也未损害企业合法权益,反而可能促使企业纠正潜在的违法用工行为,符合法律设计的“权利救济”初衷。即便企业主张“内部渠道可解决问题”,也不能否定举报的合理性。若企业在补班前主动启动协商,本可避免争议,其自身的程序瑕疵才是争议产生的重要原因。

3、公司因个别员工举报取消了14天额外年假及所有福利假期,声称“合法合规”,该说法成立吗?“一刀切”取消全员福利是否涉嫌“变相报复”?

郭政:公司因个别员工举报取消了14天额外年假及所有福利假期的行为中,应区分“法定年假”与“额外福利假期”,二者法律性质不同,企业处置权亦有差异:

法定年假部分:根据《职工带薪年休假条例》,职工累计工作满1年即享有5-15天法定带薪年假,这是属于劳动者的法定权利,企业无权单方取消。

额外福利假期部分:劳动合同法第四条规定,用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、保险福利等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,应当经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。

此类涉及“休息休假”的事项属于“直接涉及劳动者切身利益的重大事项”,企业若要取消或调整,应程序上严格履行民主协商与公示义务,经职工代表大会或全体职工讨论,充分听取员工对取消福利的意见;与工会或职工代表平等协商,说明取消的理由、范围及是否有替代方案;最终决定需通过公示栏、内部系统等方式告知全体员工。

本事件中,公司未履行任何民主讨论或协商程序,违反劳动合同法第四条关于程序的强制性规定,即便福利本身非法定,其取消行为也因涉嫌程序违法而不具法律效力。

此外,取消亦需具备“正当性”。14天额外年假及特殊日子放假等,虽属企业自愿提供的福利,企业可根据经营情况调整,但“正当性”是核心前提,需基于经营困难、战略调整等客观原因,而非因员工合法维权引发的报复性措施。本事件中,公司取消福利的直接诱因是“个别员工举报”,缺乏正当性,可能不符合劳动合同法“公平、诚实信用”的基本原则。

关于公司“一刀切”取消全员福利是否涉嫌“变相报复”的问题,判断的关键要看公司行为的“诱因与目的”。公司因“个别员工举报”而取消“全员福利”,本质是将对个别员工的不满,转化为对全体员工的福利剥夺,属于“牵连性惩罚”。这种“一人举报、全员担责”的做法,与“经营需求”无关,核心目的是通过福利缩水打压劳动者维权积极性,可能构成“变相报复”。从劳资关系原则来看,该行为并非基于合法管理需求,而是对劳动者维权的间接压制,既违背劳资公平原则,也可能引发全员劳资对立。

4、公司因取消补班可能导致货物延迟10天发出,经营损失需员工承担吗?企业能否以“福利缩水”变相转嫁风险?

郭政:这种情况下,员工无需承担经营损失。根据劳动法及司法实践,劳动者仅对“因故意或重大过失造成企业直接经济损失”承担赔偿责任,而本案中损失的成因与员工无关。

损失根源是企业自身违法用工与风险预案缺失。取消补班是企业纠正“单方补班违法”的行为,若企业最初按法律规定与员工协商补班,或提前制定台风后的产能调整预案(如弹性工时、临时增派人力等),本可避免交货延迟;损失本质是企业违法用工及经营管理不当导致的风险,理应由企业自行承担。

员工举报是合法维权行为,并非“过错行为”。合法行使权利的行为不会成为“损失诱因”,公司主张“员工承担损失”缺乏法律依据。

值得提醒的是,企业不得以“福利缩水”变相转嫁风险。从福利的功能定位来看,福利是企业凝聚人心、激励员工的重要手段,而非转嫁经营压力的工具。福利缩水本质是企业将“不可抗力导致的经营压力”,通过剥夺员工既得福利的方式转移,既不符合“公平原则”,也违背福利设立的初衷。即便额外福利无法律强制性,企业也应基于诚信原则,在与员工沟通后合理调整,而非以“报复性缩水”转嫁风险。从长远来看,该做法不利于构建员工对企业的信任,还可能引发更多劳资争议(如员工主张福利损失赔偿),损害企业自身用工稳定性,不符合健康劳资关系的构建要求。