对准彝族老人的镜头,是一种权力吗?

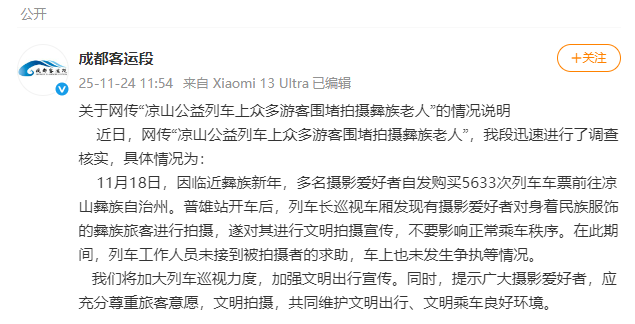

凉山公益列车上众多游客围堵拍摄彝族老人一事,有了官方通报。尤其值得注意的是,@成都客运段 在通报最后提醒,“广大摄影爱好者,应充分尊重旅客意愿,文明拍摄,共同维护文明出行、文明乘车良好环境。”

这事源头,的确和摄影者“扫街”拍照有关系。一名网友在社交平台发帖,称其在知名的凉山公益列车上看到一群人掏出相机,“围堵”一名四川凉山彝族自治州的老人拍摄。他呼吁停止以“记录”为名的伤害。

从当时的场景来看,拍摄者们的冒犯已经相当明显:老人已经明确表示不要拍,但以个人之力,很难应对围上来的长枪短炮,个中不适已经不言自明。

图源潇湘晨报。

虽说这种情况的冒犯意味已经不必多言,但在现实中,还有更复杂、更难辨,却与之实质上颇有相似之处的争议,比如“人文扫街”。在过去,这是纪实摄影常见的一种方式,不少知名摄影作品,都是扫街偶得而成,甚至有不少摄影大家也以此闻名。

但这几年,针对“人文扫街”的争议和反思,在舆论场域中越发普遍。不少人甚至总结出了当下常见的人文摄影的套路,比如说,拍环卫工和外卖员,再套上一层黑白高对比度暗角滤镜,就成了一张“人文大片”。

抛开常见的对扫街是否侵犯肖像权的讨论,不少人对这类人文摄影所感受到的不适,恐怕是在于摄影本身也象征着一种权力。

在一定意义上,艺术创作本身就可能带有冒犯性。当被观察的主体进入镜头后,其自身的解释权就旁落了。有网友提到,当他在一个寺庙认真看碑文,被一个老外偷拍后,就有预感自己要被描述成“尝试捡起已经丢失的信仰的中国人”。

事实上,也并非这一网友过度敏感。这种不舒服在于,当自己成为被凝视、被阐释的客体后,自己的自主意识就在某种程度上被忽略了。在人们尚未意识到自我解释权的重要性时,这一情况的冒犯性可以被隐藏,但当人们越发在乎自我阐释的重要性后,这一潜藏的矛盾自然浮出水面。

换言之,让很多人感到不适的是,谁给了摄影者“权力”去阐释他者?所谓的“艺术创作”的需求,能高过个人的意志吗?谁赋予了“摄影”的特殊性?

从摄影艺术诞生起,它就代表着一种将主体符号化、使它变为可被凝视的对象的行为。苏珊·桑塔格早就尖锐地指出,“摄影就是对拍摄对象的占有”。

甚至,真实本身就可能意味着一种冒犯:人所想象的自我,总是未必和他人看见的自我相一致。这时候,这种解释权又在谁的手上?如果他者的解读能够逾越个人视角的限制,带来更高的社会价值,这种冒犯本身可以被原谅吗?

譬如说,当摄影者将镜头对准部分贫困地区人民的普通生活时,他到底是在冒犯、解读这群人的平静生活,还是在为他们被看见提供了一个契机?

这很难有一个绝对的答案。

当然,从现实角度来说,绝大多数人想要拍的人文照片,恐怕不涉及这么宏大的议题。在这种意义上,警惕日常扫街可能带来的奇观化,以及其中存在的潜藏的权力不对等,在摄影设备已经日益泛化、社交分享成为普遍行为的当下,是合理的。

以此来说,对于绝大多数想出“人文大片”的人来说,这个矛盾没准有一个很市场的解法:在一些景区里,已经有人付费请人文模特了。让一个蓑衣渔翁佝偻着身子从雾气蒙蒙的桥上走过,花六百元即可。但这种消费引发关于“真实”与“创作”的争议,又是另一个话题了。

责任编辑 | 简工博

编辑 | 林子璐