两起暴力管教孩子致死事件:越无能的父母,越习惯用情绪管理孩子

最近接连发生了两起暴力管教孩子致死的事件:

一件是在浙江温州,一位母亲接到班主任的电话,得知三年级的女儿近期在学校表现欠佳,成绩下滑。

她决定好好教育一下女儿。

结果,在教育女儿的过程中,情绪失控,竟然失手将女儿打死。

另一件是在山东青岛,9岁男孩因为玩游戏充值惹怒父亲,被父亲用电线毒打致死。

两条鲜活的生命就这样在父母的怒火中消逝,多么残酷,多么可惜,又多么令人愤慨。

记得稻盛和夫曾经说过:

“一个人情绪的愤怒,说到底是对自己无能的痛苦。”

面对不听话,不如意的孩子,我们总是发自本能地,习惯性地发火、打骂,仿佛只有这样,才能立竿见影地管好孩子。

殊不知,把愤怒当作教育孩子的手段,是父母无能的表现,也是孩子一生的灾难。

用情绪教育孩子的父母

最后都输得很惨

做心理医生的朋友给我讲过一个特别让人心痛的案例。

一位博士妈妈,工作体面,雷厉风行,但却有着易燃易爆的脾气。

她对女儿的期望很高,要求也很严格。

她给女儿讲题,女儿稍有不理解,她就立刻火冒三丈,骂女儿“猪脑子”,用手使劲戳女儿的头,拧女儿的耳朵。

女儿没有考到前三名,她大发雷霆,拿戒尺抽打女儿的手心。

女儿没有整理好自己的房间,她就像疯了似的把女儿屋里的东西扔得乱七八糟。

女儿跟她稍有对抗,她立刻原地爆炸,劈头盖脸地责骂女儿一顿。

她阴晴不定的情绪教育,让女儿每天都像是一只被野兽围困的小白兔一样,活得战战兢兢。

直到有一天,女儿帮她拿手机的时候,不小心手滑把手机摔在了地上,她狠狠地瞪着女儿,骂女儿:“你说你还能干点啥?养条狗都比你强。”

女儿一直绷紧的神经再也承受不住,转头从自家楼房跳了下去。

妈妈长久以来的怒吼和粗暴,终于彻底摧毁了女儿。

记得积极心理学早就告诉我们:

“只有感觉更好,才能做得更好。”

父母无所忌惮的情绪教育不会带给孩子愉悦、自信的感受,反而会滋生孩子的痛苦、恐惧、焦虑和退缩,把孩子那颗渴望爱与安全感的内心击打得支离破碎。

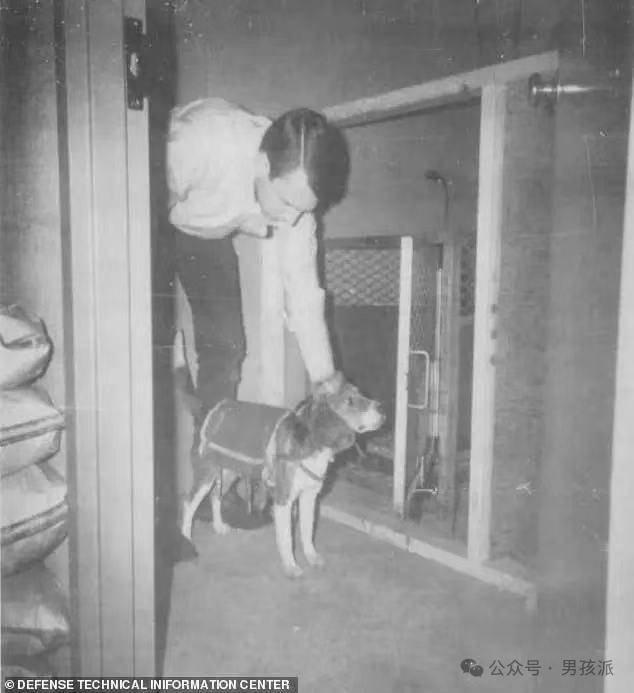

心理学家马丁·塞利格曼曾做过一个很著名的“电击狗实验”。

他把实验A组的狗关在带有电击装置的笼子里,笼门锁死,狗无法逃避电击。

把实验B组的狗关在同样装置的笼子里,但可通过触碰杠杆关闭电机,狗可以主动终止痛苦。

接着,他让两组狗接受同样的电击强度。

完成第一阶段后,他又把两组狗都转移到可轻易逃脱的穿梭箱,并且会在电击前发出蜂鸣声预警,狗完全有机会逃离。

结果,实验B组的狗,听到蜂鸣声后跳过矮栏躲避电机。

而A组的狗却仍然瘫倒在地,被动忍受疼痛,发出呜咽却不尝试逃脱,部分狗甚至出现生理应激反应,呕吐、失禁。

所以你看,生物反复经历无法控制的负面事件,就会形成“无论做什么都无济于事”的认知,彻底放弃抵抗。

同样的,当孩子们面对父母反复无常的怒吼,暴力和威胁,他们也会陷入痛苦、恐惧、习得性无助的怪圈,并逐渐放弃抵抗,发展为自卑、自闭、抑郁等心理疾病,甚至会通过自残、厌食、自杀等行为释放痛苦。

所以,直接、简单、粗暴的情绪教育,看起来有效,实则是对孩子心灵长久而残忍的伤害。

父母的每一次皱眉,每一次呵斥,每一次暴力,都在悄然塑造孩子的情绪反应模式,塑造孩子的内心和性格,塑造孩子未来的幸福能力和人生结局。

用情绪教育孩子的父母,最后都输得很惨。

比情绪教育更可怕的是情绪继承

一位叫查理的电影制片人,曾讲过他自己的故事。

他在清理父亲的遗物时发现了一些贴着奇怪标签的录像带盒子。

他想打开看看,母亲却觉得他还太年轻,拒绝了他。

10年后,当他再次向母亲问起这件事时,母亲爽快地把那几盒录像带给了他。

他看过后,很是不可思议。

录像带里面全是父亲和奶奶激烈争吵和对抗的声音,这和他记忆中的父亲大相径庭。

他记忆里的父亲很温和,从不打骂孩子,也从不当着孩子的面和母亲争吵。

这时,他的母亲才告诉他:

原来,他的奶奶是一个脾气特别暴躁,控制欲极强的人。

只要有哪个孩子稍不遵从她的话,她就会立刻大发雷霆,然后把3个孩子都痛骂一遍,言语极其尖酸刻薄。

因此,他的父亲经常在奶奶面前如履薄冰,童年过得很不开心。

直到后来,他的父亲成了一名警察,接触了心理学后,又在一次偶然的机会中得知,他的奶奶有一个脾气暴躁,控制欲极强,并且有严重家暴倾向的父亲。

此时,他的父亲才终于明白为什么他的奶奶如此暴躁、易怒和苛刻。

也是从那时起,他的父亲担心自己会复刻奶奶的情绪暴力,担心家庭的不幸会一代代遗传下去,他想要努力斩断这一轮回,让充满暴怒、严苛、没有温度的家庭模式在他这一代结束。

所以,他的父亲在结婚时就和母亲约定:

无论怎样,都不能当着孩子的面争吵,不能打骂孩子,要给孩子一个没有打骂,没有伤害的原生家庭。

其实,心理专家也曾说过:

“在同一个屋檐下生活,父母的情绪处理,思维方式,行为方式,不知不觉会在家庭里形成一个文化氛围,子女会潜移默化地深受影响。”

每一个父母都是孩子最早的情绪模板。

父母用激烈的情绪教育孩子,孩子也会模仿父母的情绪表达方式,活成父母的翻版。

然后,再将这种坏情绪传递给下一代,代代相传,恶性循环。

这就是情绪的代际传递,也是父母情绪教育最可怕的后果。

如何做一个不愤怒的父母?

每一个孩子都是父母最忠实的“情绪接收器”。

他们会毫无遗漏地接住父母每一个失控的情绪,任由父母的情绪把自己的内心伤得千疮百孔。

所以,爱孩子的我们,也一定要学会做一个不愤怒的父母。

一.别用自己的尺度审判孩子

辅导儿子写作业时,我有一个规律。

通常,我第一次都会特别耐心地跟他讲,我自以为我讲得很详细,很透彻,儿子一定给能听懂。

可当我发现儿子还是一问三不知时,我就会不自觉地提高嗓门,脸色严峻。

当我再讲两遍,儿子还是没有听懂或者简单变换一下就会出错时,我立马火冲天灵盖,忍不住想要动手。

有一次我跟朋友抱怨儿子反应迟钝,脑子不开窍。

朋友反讽我说:

“你现在觉得小学生的题很简单,可你别忘了你当年数学也常常不及格呢。”

一句话彻底点醒了我。

确实,我用成年人的认知去衡量一个小学生,用自己的标准去衡量孩子的接纳程度,对孩子不公平,自己更是自讨苦吃。

记得作家王蒙也曾在《不要以为自己就是尺度》中说过:

“父母寂寞了,就责备孩子太不活泼,父母想午睡了,就觉得孩子弄出的噪音令人讨厌;

父母想读书了就发现孩子不爱学习,父母想打球了就发现孩子不爱体育;

父母烦心的时候就更不必说了,一定是看着孩子不顺眼了。”

所以,很多时候,我们的情绪来源不是孩子真的多么差劲,而是因为孩子没有满足我们当时的期待。

如果我们试着不用自己的尺度审判孩子,不被育儿焦虑裹挟着前进,时刻提醒自己看见和接纳孩子本身的状态,尊重孩子自己的节奏,我们的教育就会多很多松弛和平静。

二.学会先给自己“补糖”

成年人的世界各有各不易,各有各的心酸。

很多时候,我们很容易因为一点小事就勃然大怒。

而孩子,作为家庭里的最弱者就很自然地成了我们的“出气筒”,“情绪收纳箱”。

为了终结这种现象,闺蜜教给了我一个“飞机氧气罩原则”:

父母要先戴好自己的情绪氧气罩,才能帮孩子戴。

于是,我开始按照闺蜜的方法,记录自己每次情绪失控的场景,反思自己当时的情绪状态和情绪来源,比如:

是不是最近烦心事太多,压力太大,把孩子当成了出气筒;

是不是自己反应过激,耐心不足,太过于焦虑;

然后列出自己的情绪“雷区”,比如:

心情烦躁时看见孩子不收拾玩具,不写作业,玩手机就更加火大。

当我对自己的情绪有了清晰的认知后,我开始学着给自己“补糖”:

工作压力大的时候,我就放纵自己跟朋友聚个餐,小酌一杯;

心情低落的时候,来杯奶茶,吃点甜品,看个电影;

对生活失去信心的时候,来一场独自旅行,去爬山、去徒步,去运动,去做自己喜欢的事。

当我把注意力放在自己身上,开始心疼自己,爱自己时,我所有的负面情绪都得到了安抚和释放,回到家的我,再也不会因为一点小事就炸毛了。

一个人要有糖,才能给别人糖。

学会给自己“补糖”,才能把温柔和幸福带给家人和孩子。

三.换个视角看孩子的行为

阿尔伯特·艾力斯提出“情绪ABC”理论认为:

“诱发事件本身并不会直接导致情绪和行为后果,真正起作用的是我们对诱发事件的信念或认知评价。”

也就是说,情绪不是由事件本身引起的,而是由我们对事件的解读和信念所决定的。

如果我们对一件事有不同的看法,就会引发不同的情绪和行为。

孩子没考好,成绩退步,如果我们认为孩子学习不认真,贪玩,不争气,我们就会越想越气,逐渐失控,甚至痛打孩子一顿。

但如果我们认为孩子还有很大的进步空间,可以趁机查漏补缺,我们就会鼓励孩子,帮助孩子做得更好。

所以,你看,我们用积极地,成长型的视角看孩子的行为,试着从危机中看到机会,在错误中挖掘宝藏,我们就可能把消极的情绪转化为积极的情绪。

孩子也不会在我们这里受到二次打压,反而会多出很多自信和努力的信念。

我们改变了看待孩子问题的视角,也就找到了改变自己情绪的最好方法。

儿童问题研究专家迈克尔·霍顿说:

“尽管孩子生来带有不同的气质和基因,但家庭环境能够帮助形成和巩固孩子的行为方式。”

父母教育孩子的方式,背后体现的都是父母的格局和智慧。

用情绪教育孩子,是父母的本能反应,对孩子伤害最大,最无效,也最无能。

智慧的父母,一定要学会摆脱无能的愤怒。

以同理心去看见孩子的真实感受和需求;

用慈悲心允许孩子遵从或反对;

用宽容心去看待孩子的错误;

用成长型的视角去看待孩子成长的起起伏伏。

如此,我们才能成为一个情绪稳定的父母,才能给孩子一个松弛有爱有能量的家庭环境,才能让孩子拥有健康的心理状态,健全的性格以及创造幸福人生的能力。