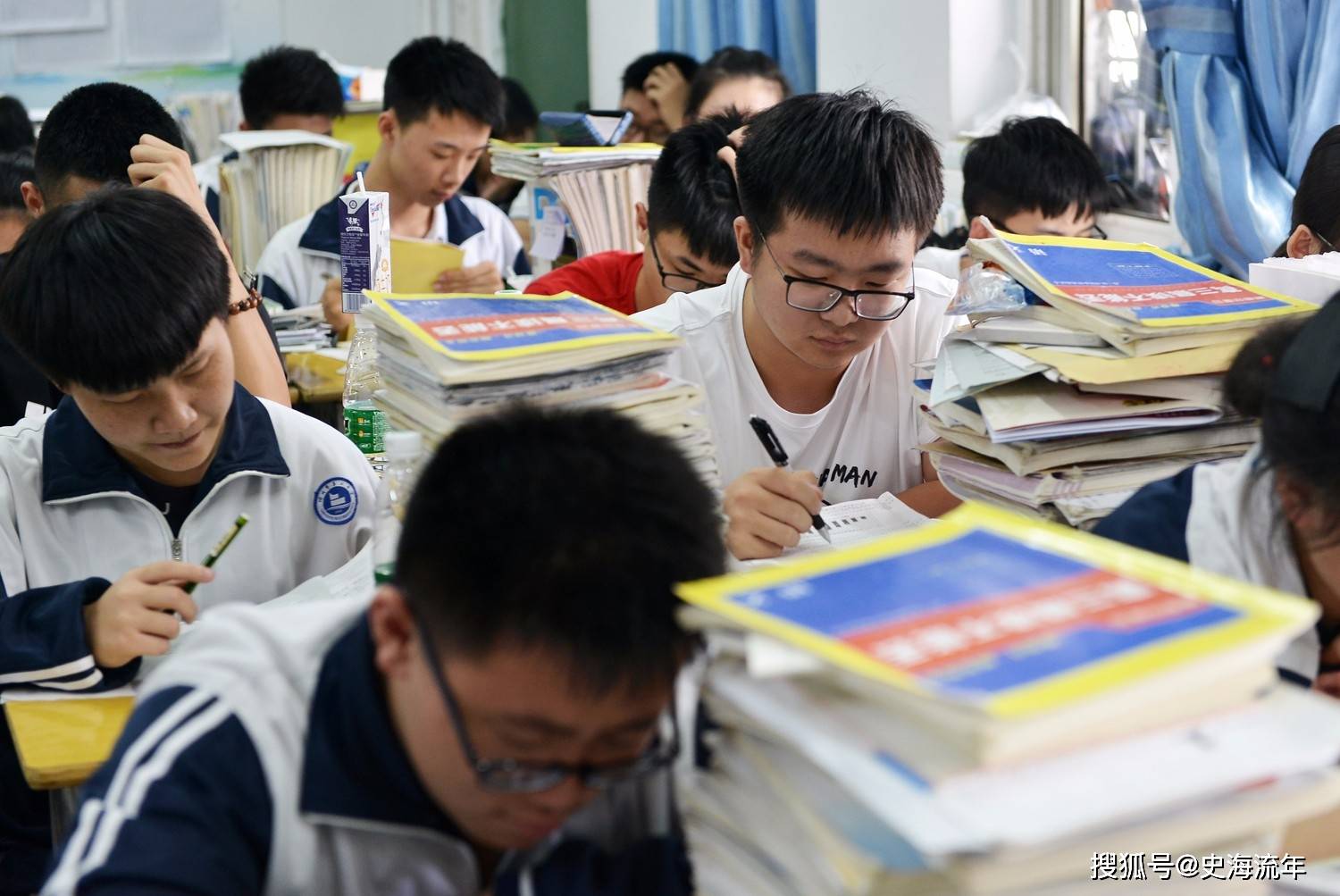

教育部大手笔!严禁频繁组织考试,实施“规范管理提升年”行动

据媒体报道,5月27日,教育部决定开展基础教育“规范管理提升年”行动,进一步清理整治违背教育规律、侵害群众利益的办学治校行为。

教育这一重要措施的目的,在于持续推进基础教育治理体系和治理能力现代化。教育部明确,严禁违反规定频繁组织考试,加重学生学业负担。

一、背景分析:教育生态失衡倒逼政策革新

近年来,基础教育领域出现的 "考试异化" 现象引发社会广泛关注。根据2024年教育部基础教育质量监测中心数据,全国义务教育阶段学校平均每学期组织考试达5.2次,部分学校甚至每周安排"周测"。这种过度应试化的教育模式,本质上是教育功利主义的集中体现。

从社会背景看,升学竞争压力通过家长群体传导至学校,形成"剧场效应"。2025年某教育机构调研显示,78%的家长认为"考试排名是衡量孩子进步的唯一标准",这种认知迫使学校通过频繁考试制造竞争氛围。更深层的矛盾在于,现行教育评价体系尚未完全摆脱"唯分数论",导致学校将考试作为提升升学率的主要手段。

政策演进脉络清晰可见:2021年"双减"政策明确压减考试次数,2024年规范管理年行动进一步细化要求,而2025年"规范管理提升年"则聚焦长效机制建设。

这种政策迭代反映出,教育行政部门正从"运动式治理"转向"常态化规范"。然而,部分学校仍存在"上有政策、下有对策"的现象,如将考试变相为"学情调研"" 限时练习 ",导致减负效果打折扣。

二、危害性剖析:考试异化的多维代价

频繁考试对教育生态的破坏是系统性的。首先,学生身心健康受到严重威胁。《2024年中国青少年心理健康蓝皮书》指出,因考试压力引发的焦虑症在初中生群体中发生率是23.7%,且与考试频率呈显著正相关。

过度考试还导致学习兴趣丧失,某重点中学跟踪调查显示,长期处于高压考试环境的学生,课外自主阅读时间减少40%,创造性思维得分下降15%。

对教师而言,考试导向迫使教学行为扭曲。为应对频繁考试,教师不得不压缩探究性学习时间,将课堂变为"解题训练营"。2025年某省教师调研显示,68%的教师认为 "考试指挥棒" 限制了教学创新,42%的教师因批改试卷负担过重出现职业倦怠。更严重的是,部分学校将考试成绩与教师绩效直接挂钩,导致教育评价体系畸形化。

家庭层面,考试压力催生 "教育军备竞赛"。家长为提升孩子成绩,被迫投入大量资金用于课外辅导。2025年家庭教育支出调查显示,一线城市家庭年均课外辅导费用达3.2万元,其中60%用于应试技巧培训。这种现象不仅加重经济负担,还引发亲子关系紧张,35% 的家长承认因考试问题与孩子发生过激烈冲突。

教育公平性也受到侵蚀。频繁考试加剧了校际资源分配失衡,优质学校通过"掐尖招生"进一步垄断生源,而薄弱学校因考试成绩落后陷入恶性循环。某教育研究机构跟踪10年数据发现,考试频率与校际升学率差距扩大存在显著相关性,相关系数达0.72。

三、必要性阐释:治理体系现代化的必然选择

此次规范管理提升年行动,是破解教育治理难题的关键举措。从政策逻辑看,行动呼应了《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》提出的 "治理能力现代化" 要求,通过构建 "负面清单+长效机制"模式,推动教育管理从经验型向法治化转型。具体而言,其必要性体现在三个层面:

1、落实依法治教的必然要求。

《义务教育法》明确规定"学校应当保证学生的课外活动时间",而频繁考试严重挤占学生休息权。此次行动将考试管理纳入法治化轨道,通过建立全国统一的规范管理问题反映平台,实现违规行为的实时监控和精准治理。这种"技术+制度"的治理模式,标志着教育管理从"人治"向"法治"的跨越。

2、深化教育评价改革的关键抓手。

考试作为教育评价的核心环节,其规范化程度直接影响改革成效。行动要求严禁公布学生成绩排名、炒作升学率,这与《深化新时代教育评价改革总体方案》精神高度契合。通过建立基础教育办学治校声誉评价系统,将考试管理纳入学校绩效考核,倒逼评价体系回归育人本质。

3、回应群众关切的现实需要。

2025年教育部满意度调查显示,"减轻学生考试负担" 连续三年位居家长诉求首位。行动通过明确 "严禁违规征订教辅"" 杜绝课间休息挤占 "等16条负面清单,直击群众反映强烈的痛点问题。这种" 问题导向 " 的治理策略,体现了以人民为中心的发展思想。

四、积极意义:重构教育生态的深层价值

规范考试管理的积极意义远超政策本身,将对教育生态产生深远影响。从育人层面看,行动推动教育回归本质。海南省实施考试管理新规后,学生日均体育活动时间增加30分钟,艺术社团参与率提升25%,印证了"健康第一"理念的落地。更重要的是,减少考试压力为个性化学习创造空间,某实验学校引入"项目式学习"后,学生创新实践能力测评得分提高18%。

在治理层面,行动推动教育治理模式创新。通过数智赋能,如利用大数据分析考试数据、开发智能巡考系统,实现了从"事后整改"到"事前预防"的转变。上海市某区试点"考试预警系统"后,违规考试发生率下降63%,治理效能显著提升。这种技术赋能的治理模式,为破解教育管理难题提供了新范式。

社会层面,行动有助于重塑教育共识。政策实施后,家长对教育的认知逐渐转变。2025年某教育机构跟踪调查显示,支持"减少考试、注重综合素质"的家长比例从42%升至67%。更值得关注的是,教师群体开始重新审视教学本质,某省教师培训反馈显示,82%的教师认为"考试减负让教学更有温度"。

教育公平性也将得到实质性提升。行动通过规范招生考试秩序,严禁 "掐尖招生",推动优质教育资源均衡配置。江苏省实施"考试管理+集团化办学"模式后,薄弱学校升学率平均提升9个百分点,校际差距明显缩小。这种"治理+改革"的协同效应,为实现教育公平提供了实践样本。

教育部此次行动绝非简单的"减负",而是一场涉及教育价值观、治理模式、评价体系的深刻变革。通过构建"制度约束+技术赋能+社会共治"的治理体系,基础教育正在摆脱应试教育的桎梏,向育人本质回归。这场变革的最终目标,是培养具有创新精神、健全人格和社会责任感的时代新人,这既是教育强国建设的必然要求,也是民族复兴的根本保障。

在实施过程中,需注意把握三个关键:一是坚持"破立结合",既要坚决遏制违规行为,也要建立科学评价体系;二是强化"协同治理",推动政府、学校、家庭、社会形成合力;三是注重"分类指导",根据城乡、校际差异制定差异化实施方案。唯有如此,才能实现教育治理能力的真正提升,让每个孩子都能在健康、公平、有温度的教育环境中成长。