“清华没把学生当人”,研究生愤怒晒出宿舍环境,跟宣传得差太远

“清华没把学生当人类”,研究生愤怒晒出宿舍环境,跟宣传得差太远

清华的宿舍配不上它的名气?真的是“没把学生当人”了吗?

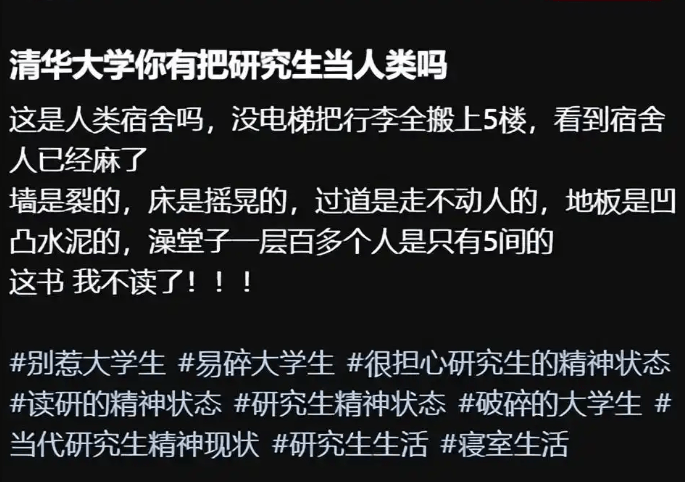

每年都有不少学子拼尽全力只为圆一个“清北梦”。可如果有人告诉你,考上清华之后,迎接你的不是梦想中的“高大上”生活,而是一间连电梯都没有、澡堂共用、墙面开裂的老宿舍,你会不会瞬间破防?研究生的一句“这书我不读了”,看似玩笑,却反映出很多学生心里的真实落差。那么,清华这样的顶级高校,真的在宿舍条件上掉队了吗?

一、“贵族学府”藏着“老破小”?学生宿舍和想象差太远

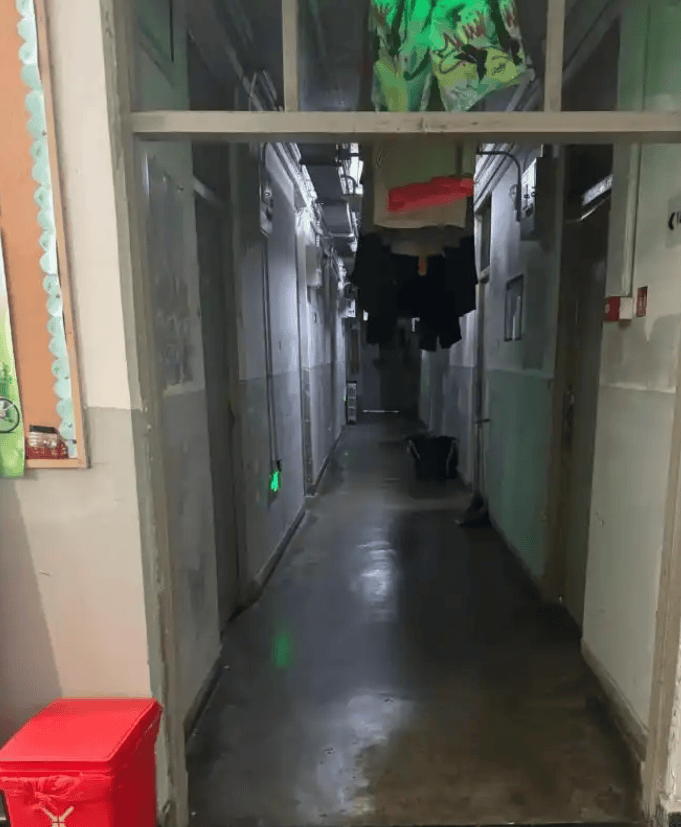

提起清华大学,大家的第一反应就是“全国最顶尖”,无论是师资力量、学术资源还是就业前景,都代表着国内最高水平。但很多人没想到的是,2025年,仍有不少清华研究生住在没有电梯、水泥地板坑洼不平、楼道狭窄、床架还摇摇晃晃的宿舍里。

有学生吐槽:“这宿舍不是清华,是清苦。”尤其是那些需要搬行李到五楼的同学,到了宿舍人都快虚脱了。一层楼上百号人只配五间澡堂,想洗个澡得拼运气、比手速,还有人干脆放弃排队,选择“省水省命”。

这和招生宣传中的“现代化校园”形成了强烈反差。对比南区那些像公寓一样的“贵族宿舍”,老旧宿舍的条件差得简直不是一个时代。这种落差,自然让部分研究生心里不平衡。

二、“你有把我们当人看吗”?吐槽背后是现实压力的集中爆发

很多清华研究生在社交平台上晒出宿舍环境,直接用上了“没把学生当人看”的字眼。虽说有点情绪化,但这句话传达出的核心问题是——学校对学生基本生活的重视程度到底够不够?

其实,这些学生并不是非要住豪华宿舍,他们只是希望最基本的住宿体验能跟得上清华的整体形象。毕竟,他们不是来享福的,但也不想每天在“用冷水洗澡”还是“等热水到半夜”之间做选择。

三、学校老了,楼也旧了,问题真的只能“忍一忍”?

老校区面临基础设施老化,这确实是很多老牌高校的共同难题。清华建校百余年,校内很多楼早已超出设计寿命,学生越多、压力越大,翻新节奏也赶不上使用频率。特别是像研究生这种过渡性住宿,常被安排到条件相对较差的楼栋。

但问题是,一忍再忍,就变成了“谁叫你是老生”的默认分配逻辑。有些新建宿舍优先分给本科新生,而研究生们则只能搬进“凑合着住”的老房子。这种资源配置,虽然有其合理性,但在实际操作中难免让人觉得寒心。

四、宣传画面vs真实生活:高校该不该包装“美好幻象”?

“我们明明看了那么多宣传片,宿舍都是宽敞明亮、生活区绿意盎然,怎么到了现实就变成‘这都能住人’了?”不少人质疑高校宣传是不是“只拍光鲜,不拍实情”。

清华并非唯一一所“翻车”的名校,很多985高校都在招生季展示的是最好的建筑、最新的宿舍、最美的教学楼。但当学生真正踏入校园,却发现美景只是局部存在,绝大多数生活区域并没有那么理想。

这会不会是一种“理想包装”?一个以学术立身的高校,是否有义务将真实的学习与生活环境展现给考生?这一点,确实值得所有高校深思。

五、“环境好”就一定代表“教育强”吗?未必!

不过,换个角度说,那些生活条件最优越的院校,真的就能培养出最顶尖的人才吗?现实情况未必如此。一些新建民办高校,校园设施那叫一个豪华:独卫空调、智能寝室、电梯食堂样样全。可这些地方的学术氛围、升学质量,很多时候却难以与顶尖高校相比。

真正的教育核心,在于内容与精神,不在于宿舍刷没刷墙、地板是不是瓷砖。清华作为一所百年老校,尽管硬件存在短板,但在教学、科研资源的积累上,仍然有它不可替代的价值。

正因如此,即使住宿条件没那么理想,仍然有无数学子不远千里来清华读书。这也是一种“认清现实后仍然热爱”的理智选择。

六、把问题当机会,别让“宿舍风波”影响学校温度

从清华研究生的吐槽中,其实我们也能看到一所名校在发展过程中的真实困境。但吐槽归吐槽,它不代表学生对母校的否定,反而说明他们还对学校有期待、有感情。

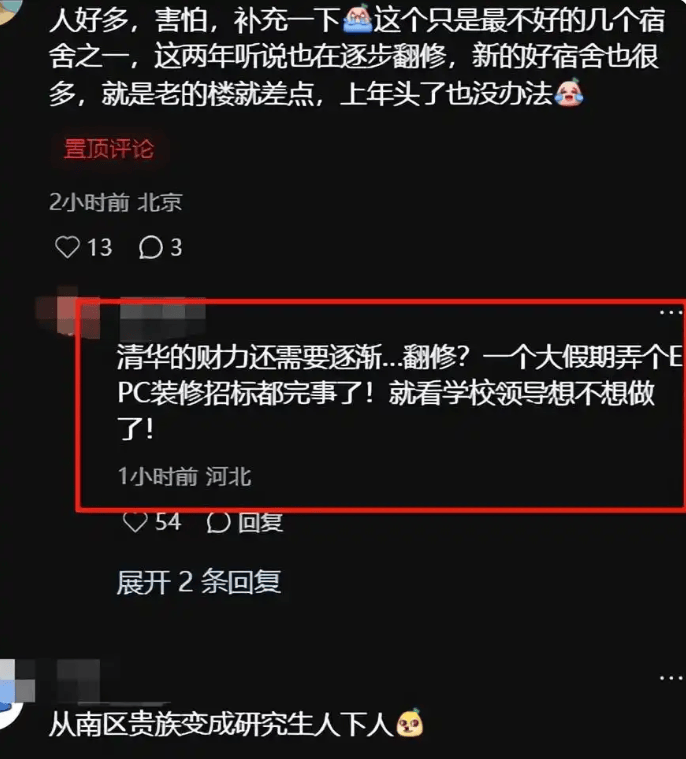

好消息是,近年来清华也一直在推进老旧楼的翻修工程,尤其是在2025年,校园西南区已有多栋老宿舍楼完成改造,新增了电梯、集中热水系统等人性化设施。这说明问题不是没人管,而是需要时间和资源去慢慢解决。

而高校真正该做的,是倾听这些来自一线学生的声音,不把“吐槽”当成刺耳,而是当成反馈。愿意改善,才说明学校有温度、有担当。

七、尾声:你愿意为“清华精神”多忍一点吗?

回到最初那个问题:清华的宿舍配不上它的名气吗?从硬件角度来看,确实存在差距。但如果把目光放长远,看到学校正在推进的翻新工作、看到学术与师资的沉淀、看到每一个在破宿舍中依旧奋力追梦的年轻人,也许我们就不会轻易用一句“清华没把学生当人”来否定一切。

一间宿舍可以简陋,但只要学校愿意倾听、愿意改进,那就是一种希望的起点。学生需要被尊重,但也要理解教育资源有限的现实。最重要的是,别让吐槽变成怨气,更不要让环境问题遮蔽了学习的初心。

清华可以“住得不贵”,但它必须“学得值”。这,才是一所大学最根本的价值所在。