亲历北京中考改革,家长的认知参差,大过孩子的能力差距

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文丨Linda 编丨Amber

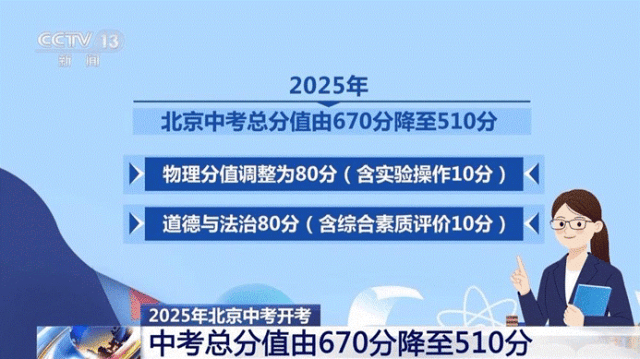

今天,北京中考出分,今年也是北京新中考落地的第一年。其实从体育开考,外滩君就一直听到“中考比高考难”的声音。

一方面,北京中考的计分的考试科目从10门调整为6门,总成绩由670分调整为510分:

原本计分的“小四门”(历史、地理、化学、生物)改为等级考察;

道德与法治科目笔试首次实行开卷考试;

体育与健康等科目增加了日常表现的综合素质评价……

这让不少家长和孩子绷紧了弦,要计分科目上锱铢必较。外滩君就刷到,有孩子在羽毛球项目上因失误丢了2分,急得当场哇哇大哭。

另一方面,考试内容也变得更加灵活,刷题过关的思路不行了。孩子们的感受也天差地别,有的觉得考题简单,有的觉得题目都无从下手。

最典型的莫过于道法,开卷考在课本里根本找不到现成答案,需要通过整合、灵活运用教材观点去分析和解决真实问题。而没人想在这80分上丢分,以至于道法辅导都成了“刚需”。

那么,今年身处一线的家长对新中考落地有什么感受?这一系列转变,家长和孩子们能适应吗?对升学和往后的学习又会有怎样的影响?

外滩君访谈了在北京某重点高中任教,孩子刚刚参加完中考的肖英,请她以家长和老师的双重身份,聊聊中考改革那些事儿。

孩子的课业减少,但考题也灵活了,

刷题真的不行了

和网络上的焦虑氛围不同,提起中考改革,肖英的最大感触竟然是“孩子变轻松了!”

中考取消“小四门”后,课时变少,很多学校的生物、地理等科目从每周三节课变成了两节课;作业也大幅减少,让孩子的课余时间多了。而且,评级考试要比计分考试带来的压力少很多。只要课堂跟上老师认真学习,大多数的孩子都能拿到合格。

一下子少了将近一半功课,孩子再也不用每天复习到半夜,从身体到心理都得到了一定程度上的解放。

在旁人眼里,小肖是典型的“别人家的孩子”:成绩可以排在重点中学的前三分之一。他几乎没有因为考试内容和形式的调整刻意去弱化一些科目的学习,连化学和历史成绩也很突出,以至于有时候会和妈妈开玩笑,认为小四门不计分数有些“亏”了。

不过,计分科目因此“浓缩”到6门,也有家长对“一分一操场”的担忧不减反增。

从客观情况来说,语数外的分值权重提高,更受重视了。但,今年中考改革的重点在考核同学们的基础知识、逻辑推理、辩证能力和创新思维等等。换句话说,“背多分”或“刷题海”的老办法不行了,“解决问题”的能力真的越来越重要。

其实从家长圈的交流中,外滩君看到不少家长也已经意识到这一点:

“平时刷题遇不上中考出的这么综合并灵活的题。我家闺女语文作文平时准备的一篇没用,现临场发挥。”

“我们数学老师也是一再叮嘱不需要去外面的培训班,孩子背会后就不肯耐心听学校老师讲推理过程和方法了,压根就没学到点子上。”

“英语说积累阅读,关键是要读得懂。挺多孩子找不到答题逻辑关系,或者读完记不住关键点。”

改革以后,计分的科目并未单纯增加课时,而是有更多的结构优化、场景拓展和教学方式的调整。

比如,语文课上增加了精读课、写作指导课,和“语文+历史”这样的跨学科主题学习课。不再做知识的堆砌,而是要通过训练,提高同学们的语言文字基本功和情境运用能力。

而像数学、物理这样考核逻辑和思维深度的学科,因为增加了很多创新题型和考法,难度大大飙升了。如小肖这样比较擅长数学的学生,也不得不每周都花上几个小时补一次网课来做提高。

还有一些家长担心,中考内容和形式大调整,会导致学生优劣势反转,成绩起伏大。

就肖英和大部分家长的反馈来说,他们孩子班上同学的成绩排名浮动微乎其微。

有人将之解读为“残酷”,孩子们似乎少了“翻身”的机会,特别是中考不像高考那样有大量复读的机会。

但是肖英有另外一种解读,初中还在打基础,重要的还是培养学习习惯。考试科目的优化降低了学习的负担,只要学习习惯不差,保持成绩稳定并不难。就今年中考生来说,大部分都是初一正常学习,初二、初三才开始慢慢地过渡到新的中考模式。

除了文化课,体育与健康也会计入中考成绩。2025年入学的初中生,小学六年级的体育分数就开始做成绩累积。而小肖这届学生,从初二才开始慢慢做成绩累积,到中考前一共有两次考核。这一科目的加入,对于肖英来说是非常大的惊喜。

小肖原本特别不喜欢运动,沿着操场的200米跑道来上一圈都要喘一会。但是为了“应付”考试,他不得不勤加练习。在奔跑的过程中,他慢慢感受到了运动带来的快乐,不但中考时可以体测中达标,到现在也一直保持了运动的习惯,即便跑到3000米也比较轻松了。

在小肖身上,我们可以窥斑见豹地看到中考改革给孩子们学习生活带来的客观变化,他们课业减轻、通过“被迫”的锻炼变得比以前更健康。如果不是因为中考带来的升学压力,哪位家长不希望在孩子身上看到这些正向的改变呢?

难以缓解的“升学”焦虑背后,

灵魂发问:中考后孩子能去哪儿

今年,北京中考改革把“校额到校”的比例提高到50%,即全市优质普通高中不低于50%的招生计划分配至所有初中,包括民办校。

此外,除了统一招生和校额到校(市级统筹),还有登记入学、贯通、直升、签约、特长生、艺术班、国际班、宏志班、外交部子女、定向招生、特殊实验班等十余种升学路径。

这样看起来,中考好像也没有那么值得担心吧?

家长的忧虑来自好几方面,也让人窥见“中考比高考难”这一说法的缘由。

其一,录取率。今年,北京中考人数达到11.05万,比去年多出约1000人,今年普通高中招生规模在8.5万左右,比去年多约3000人。录取率虽然比较高,但毕竟不是100%。

其二,优质高中的竞争仍然在加剧,而且北京各区之间、各校之间,教育资源的巨大差距,仍然客观存在。

如,比较顶尖的人大附中、北京四中,录取率只有5%-6%,部份重点班型的录取率只有4%左右。而十一中学、北京二中这样的区重点,录取率虽然在7%-25%,但要求考生的区排名在前3%。

肖英在重点高中,学校本来有对教职工子女的定向招生政策,但小肖很争气,还是希望通过自己的努力考进妈妈工作的学校。肖英虽然很支持孩子这样做,也对他有信心,但还是跟着焦虑了大半年。

其三,中考的升学路径虽多,但选择适合的路线,并全力打好配合,本就不是一件容易的事。而家长们对不同路线的感受,也不尽相同。

比如,这些年越来越火的“1+3”项目,通过考核的学生初二结束后就可以直接进入相应的高中,连续完成“1年初中+3年高中”的课程。2024年,参与的市级招生学校6所,区级招生学校有76所,达到了82所,而且热度还在不断上升。

有家长把它看作中考前的一次额外机会,也有家长觉得这变相把中考的压力提前到了初二。外滩君曾在中,报道过走“1+3”这条路的经历,不少成功上岸的学生,都会提前很久做准备,并对一些科目做针对性强化。

因为不希望额外增加孩子的负担,所以,肖英最终选择只让孩子参加中考统考。至于国际路线,肖英把头摇得像拨浪鼓。对于肖英一家来说,因为经济的原因,两位家长在第一时间就否决了让孩子过早走国际路线的想法。而是想在孩子上了大学以后,再考虑“2+2”等更灵活的留学方式。

再说这两年同样火热的贯通路线。外滩君已经报道过,北京也有同样的热潮。

网上有条高赞的帖子,说非常感谢父母当年为自己选了中本贯通路线。

这位同学天生比较随性,对学习兴趣不大,不想把自己逼得太紧。他虽然比较顽皮,但是因为走了贯通路线,在最贪玩的年纪一直被老师看着,也没走太多弯路。毕业后留在三甲医院做护士,工资水平比上不足比下有余。他没有住房的压力,对目前的生活很满意。

但家长的担忧也不是没有。

从数据上来看,贯通路线的招生规模近些年来不增反减,今年北京中本贯通(3+4)项目只有4所中职和4所高校参加,一共9个专业方向。贯通路线(含中本、高本)最新的招生计划是1035人,比2023年少了一半还多。

方向上增加了更多“工业机器人技术应用”等高端制造相关专业,减少了教育类和旅游等文科类专业。

所谓“此之蜜糖,彼之砒霜”。好的一面是,更加契合当下的产业发展和职场需求,但如果孩子就是不擅长这些理工科,那也未必是适合的路了。

另外一个现实是,也不是所有家长都能立刻接受孩子走贯通路线。上一个好高中,还是更加主流和朴素的愿望。

所以,家长面对中考,有“一步踏错,满盘皆输”的巨大压力也确实无可非议。但理性地说,多元化的升学路线,本就是为了让孩子们能够选择更加适合的路线。

而肖英的经验之谈是,家长们要尽可能地了解到这十几种路径,从中选择最适合孩子的一两种,重点关注,打有准备的仗,才能更好地从容面对。

减下去的负担,还要“补”回来?

今年,北京中考改革完成了首年落地执行。但这场改革带来的后续影响,还远远没有结束。

今年最大的变化,莫过于取消小四门的计分制度。

有家长认为,取消小四门,唯独提升了物理权重。在数学考试中,试题的难易梯度又被刻意拉大,使高分段学生的优势明显提升,这妥妥把理科作为了主导。对于不擅长理科的孩子来说,压力很大。

不过,计分考试同样取消了生物、化学两科,这些科目的基础不扎实,同样会影响后续学习。更早之前,外滩君就看到有人说“北京中考不考化学以后,高中学理科的门槛更高了。”

高中的化学老师们,确实很早就有感知。

早在2021年,北京中考就开始采取新的计分模式,地理、历史两科中取高分;生物、化学两科中取高分。

其他三科还好,在初一、初二有统考,但是化学在初三才开课,学习的时间掐指算算也不过就是几个月。个别学校的老师在计分调整后上课也没以前认真了,导致一些孩子被迫“战略放弃”了这一科。

还有孩子说,自己初三只能挤时间学化学,感觉老师也不如以前那么用心,自己的化学全靠课外班。每天一边焦虑能不能考上重高,一边焦虑高中选科选什么。字里行间的无助,看得人很心疼。

甚至连肖英所在的重点高中都不能幸免。学校招收的都是分数很高的学生,尽管他们不至于像网上说的那样元素周期表都背不全,但教化学的老师还是比以前吃力多了。面对中考改革后的新学生,他们还是挺担忧的。

今年,一些衔接初高中的暑期班比以往更火爆。很多家长认为让孩子暑假期间学习过渡一下很有必要。这其中也包括肖英。

小肖对小四门的科目兴趣都很大,不偏科,成绩好。为什么也需要去衔接班补习呢?

主要原因有两个:

第一,高中的学科数量和难度都有明显提升。如果没有提前做准备,孩子在高一开学后忽然面对成倍的学习压力,负担太大。

第二,高中有入学考试,成绩会作为分班和选课的依据,不得不重视起来。

家长们的心思往往是很朴素的。

虽然每个孩子的学习成绩不同,目标和需求也不一样,但大多数父母并不是希望他们卷到什么程度。而是像肖英说的那样:“至少不要掉队,咱们得跟得上!”

取消小四门,渐渐摒弃死记硬背和机械刷题的机制,培养孩子的逻辑思维和创造性;或加强健康与体育的权重,让孩子更多地运动和强健身体……这些对孩子有益的事情,家长当然是看得见的。同时,中考改革也带来了不确定性,让陪读的家长们又增加了几分焦虑和不安。

其实,这次让外滩君特别感动的还是家长、孩子们之前的相互打气。

有海淀的孩子发帖说,中考完每天都在内耗,觉得自己犯了很多低级错误,对不起自己三年的付出。评论区里很多小作文,看得人心里暖暖的。

“努力过就不后悔。中考是我们经历的一场考试罢了,不必为他伤神。条条大路通罗马,难道我们就找不到一条属于自己的路吗?”

“那些写满的练习册和卷子,都是实打实的努力,它们没有白费,只是这次考试没能完全展现出来。中考的确重要,但它们不会定义我们的全部。”

“人生是一场马拉松。我今年46,经历了自己同学们起起伏伏,高开低走,一直不走都有,过往种种只是未来的谈资。真正重要的不是一次考试,而是保持好奇和学习的习惯,体验没有经历过的未知,年轻就是资本。”

教育是“慢”的艺术。我们且放宽心,让孩子们多一些时间去成长。

K12 成长与教育社区

追踪前沿资讯 洞察成长规律

挖掘充满温度的故事 探索融合世界的教育

下一篇:专升本辅导机构推荐哪家