湟中区 非遗之花绽校园 石榴籽紧紧相连

湟中区班沙尔学校积极探索将民族团结教育深度融入社团课程体系,让非物质文化遗产走进校园,成为连接各民族学生情感、深化民族团结教育的生动纽带。

在美丽的班沙尔学校校园里,汇聚着汉、藏、回、撒拉族等各民族的同学,大家不仅是同窗,更是共同成长的伙伴。课堂上大家一同探索知识的海洋,不同思维碰撞出智慧的火花,课间休息时一同分享着各自家乡的趣事,汉族的诗词、藏族的歌舞、回族的特色美食、撒拉族的历史传说,都成为了他们之间相互了解的新窗口。非遗进校园活动,也如同一条璀璨的丝线,将散落的民族记忆串联,织就一幅绚烂的民族团结画卷,当孩子们的手共同穿引彩线、笔墨横姿时,中华优秀传统文化与民族团结之花,已在菁菁校园的沃土中并蒂绽放。

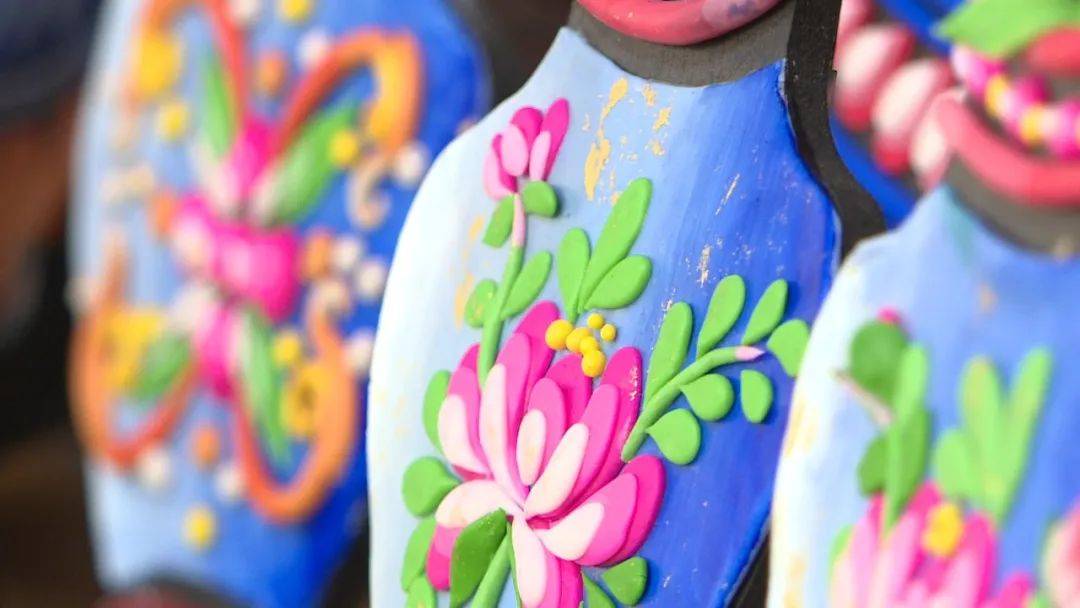

湟中区班沙尔学校“湟中面塑”社团课上,在非遗传承人尖参老师的悉心指导下,各年级学生沉浸其中,在指尖的技艺传递间,彩色的面团被揉捏、塑型,制作出了花鸟鱼虫、人物建筑、花卉树木等,在一点一滴的学习过程中,学生们直观感受非遗魅力,增强文化自豪感,还增进了同学间的友谊。湟中面塑区级代表性传承人尖参说:“面塑非遗引入校园,不仅仅是让娃娃们在揉、捏、塑形中触摸传统文化的温度,掌握一门技艺,更是搭建起一座民族交融的桥梁。在共同学习、创作面塑的过程中,不同民族的学生们指尖交流,他们心意相通,这不仅仅是对非遗文化的传承,在共同的文化记忆,塑牢中华民族共同体意识。”

每周三下午,学习堆绣的学生在非遗传承人乔应菊老师的悉心指导下,同学们相互交流、相互帮助,经过绘、剪、贴、包、烫、染,将彩色的碎布制作成了一幅幅精美绝伦的堆绣作品,在这日常的点滴互动中,同学之间学会了尊重、欣赏与包容,友谊的纽带日益牢固。

班沙尔学校将“花儿”引进校园,让课堂变得更加活泼有趣、别开生面,使学生感受到非遗的独特魅力。

湟中区班沙尔学校八年级学生窦建鑫说:“‘花儿’本身就是多民族共同创造、共享的文化遗产,是民族团结的生动体现,在学习和传唱‘花儿’的同时,我还可以交到更多的朋友,这即是体验民族交融的过程,更是促进同学之间相互了解、相互尊重和相互欣赏,促进团结友好的往来。”

非遗进校园活动,为班沙尔学校校本课程和地方课程的研发拓展了一片新的领域,将有益于学生身心健康的传统文化渗透到学校的各类活动中,这种融合模式让各族学生在丰富多彩的社团活动中,通过亲身实践、共同体验、合作创造,自然而然地感知中华民族多元一体的魅力,深化“五个认同”,在潜移默化中培育手足相亲、守望相助的真挚情感,使民族团结的种子在生动活泼的社团沃土中生根发芽、茁壮成长,为培养担当民族复兴大任的时代新人奠定坚实基础。

来源:湟中融媒