“孩子‘玻璃心’一碰就碎?心理学家:不是孩子太脆弱,而是父母做错了这3件事”

“现在的孩子说不得!”——这句话成了无数家长的共鸣。孩子因为一句批评崩溃大哭,因为一次考试失利自暴自弃,甚至因为被没收手机做出极端行为……为什么现在的孩子心理如此脆弱?是时代变了,还是我们的教育出了问题?今天,我们从心理学和教育学角度,深度剖析“玻璃心”背后的真相,并给出可落地的解决方案。

一、46%的孩子有“玻璃心”?触目惊心的现状

心理学家调查显示,我国46%的儿童存在不同程度的“玻璃心”现象:

- 听不得批评:

- 家长稍加指责,孩子就情绪崩溃;

- 扛不住失败:

- 考试失利、比赛输掉,就自暴自弃;

- 逃避挑战:

- 遇到困难就退缩,不敢尝试新事物。

更令人担忧的是,极端案例频发:

- 安徽一少女因手机被没收,与母亲争吵后跳河;

- 某初中生因一次月考失利,留下遗书后离家出走……

这些悲剧背后,折射出当代儿童心理韧性的缺失。

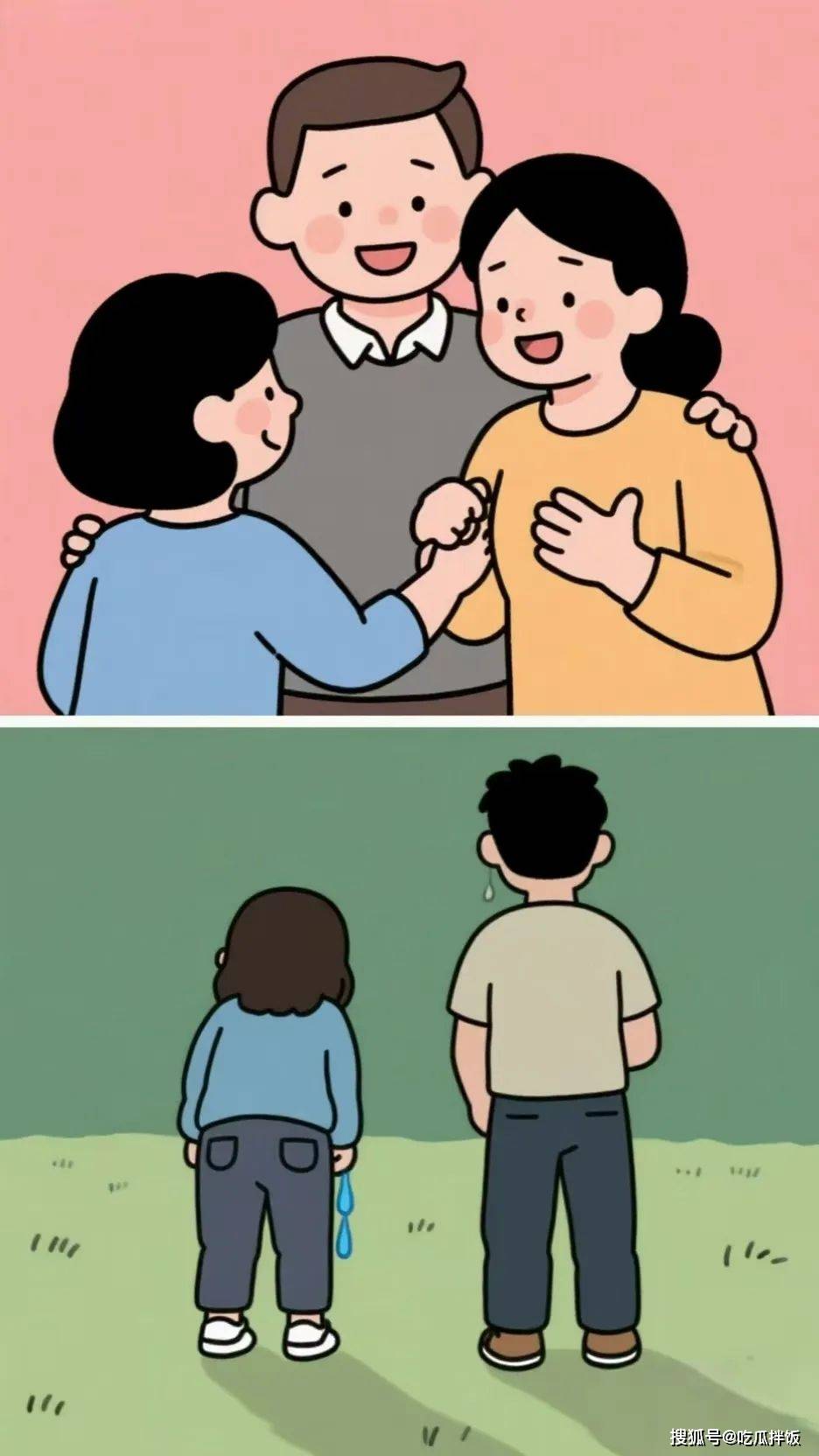

二、孩子的“玻璃心”是怎么养成的?三大根源

1. 父母的“情绪污染”:负面心态传染给孩子

教育家克鲁普斯卡娅曾说:“家庭教育首先是父母的自我教育。”孩子是天生的“情绪雷达”,父母的焦虑、愤怒、悲观会直接传递给他们。

案例对比:

- A妈妈

- 看到孩子被推倒,愤怒地说:“你怎么能让他欺负你?”——孩子形成“受害者心态”;

- B妈妈

- 则说:“好朋友之间有小摩擦很正常。”——孩子学会积极看待冲突。

启示:父母的心态决定孩子的世界观。与其要求孩子“别玻璃心”,不如先调整自己的情绪模式。

2. 过度保护:剥夺了孩子“摔跤的权利”

很多家长生怕孩子受委屈,事事包办:

- 怕孩子摔跤,从不让他跑跳;

- 怕孩子失败,直接替他解决问题;

- 怕孩子受挫,连游戏都故意让着他……

结果呢?孩子就像温室里的花朵,经不起一点风雨。

心理学研究:适度的挫折能激活心理免疫系统,就像疫苗一样,让孩子在“小失败”中积累抗压能力。

3. 错误的沟通方式:伤自尊比伤身更可怕

《爸爸去哪儿》中,林永健因儿子吃饭慢,一路指责:“你怎么这么磨蹭!”结果孩子崩溃大哭。

对比:如果父母换一种方式:“扫塔很有趣,其他小朋友都羡慕你呢!”孩子的感受会完全不同。

关键点:再小的孩子也有自尊,当众责骂、贴标签(如“笨”“没用”)会让孩子自我否定,形成“我不行”的固定型思维。

三、如何把“玻璃心”炼成“钻石心”?3个科学方法

1. 用“成长型思维”替代“固定型思维”

- 错误夸法:

- “你真聪明!”(让孩子认为能力是天生的)

- 正确夸法:

- “我看到你很努力!”(强调过程而非结果)

哈佛心理学实验证明:被夸“努力”的孩子更愿意挑战难题,而被夸“聪明”的孩子遇到困难更容易放弃。

2. 巧用“尚未”魔法,让孩子学会坚持

当孩子说“我学不好数学”时,不要否定,而是说:“你只是‘暂时还没掌握’,我们可以一起找方法。”

这个词让孩子明白:失败不是终点,而是成长的起点。

3. 设计“微挫折”,培养抗压能力

- 让孩子参与有挑战的活动(如徒步、演讲);

- 鼓励他尝试失败率高的任务(如拼复杂拼图);

- 在他受挫时,不急着帮忙,而是引导他自己想办法。

案例:一位父亲让8岁儿子负责全家周末出游计划,孩子漏订门票导致行程泡汤。父亲没有责备,而是问:“下次怎么避免?”孩子后来成了班上的“策划小能手”。

四、给家长的终极建议:先疗愈自己,再滋养孩子

很多父母的焦虑源于:

- 自己童年未被温柔对待,所以过度保护孩子;

- 社会内卷下,怕孩子“输在起跑线”,无形中施压。

真正的教育,是父母的自我成长。只有当我们自己情绪稳定、内心强大,才能给孩子真正的安全感。

结语:“玻璃心”不是孩子的错,而是教育的警钟。少一点控制,多一点信任;少一点批评,多一点引导;少一点焦虑,多一点耐心。相信每个孩子,都能在爱与挫折中,炼就一颗“砸不碎的钻石心”。

互动话题:你的孩子有“玻璃心”表现吗?你是如何引导的?欢迎评论区分享你的故事!