575分被赶出家门?真相曝光后,全网怒赞父母:这孩子该治!

高考成绩公布后,湖南男孩小凯考了575分,却被父母赶出家门。

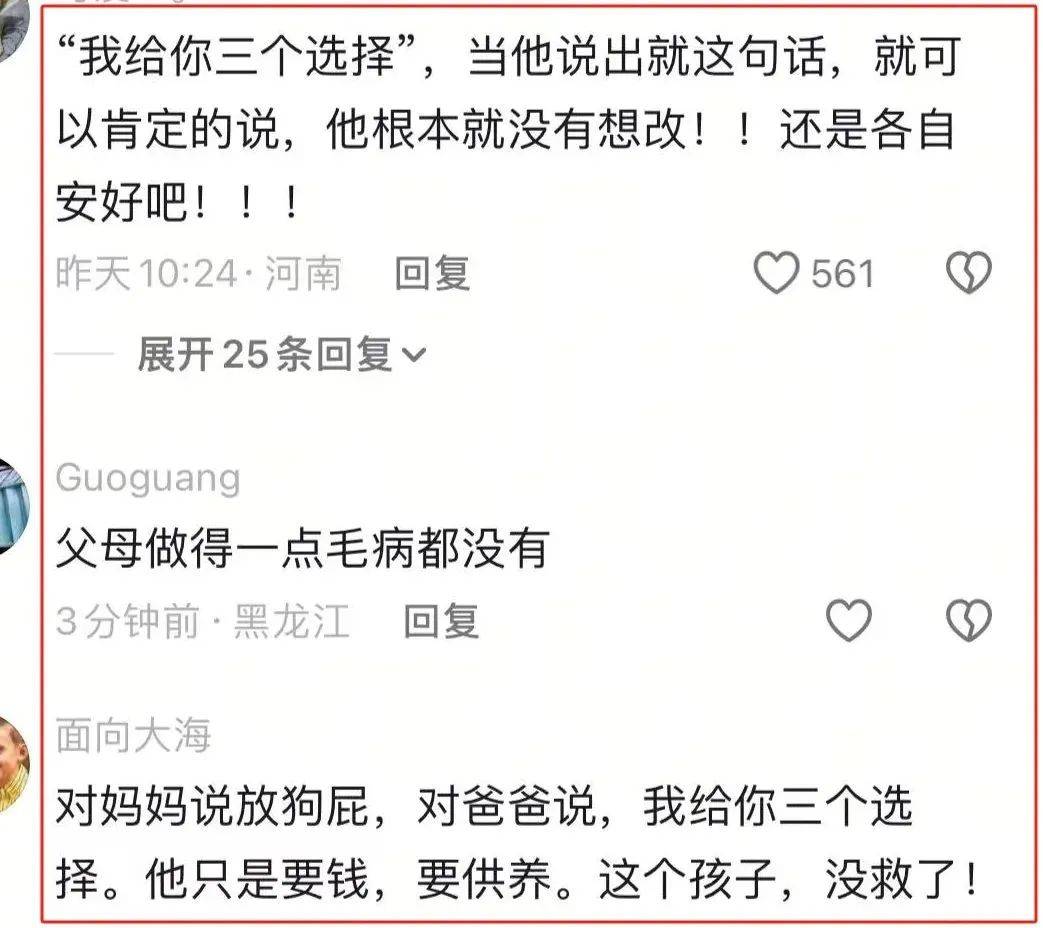

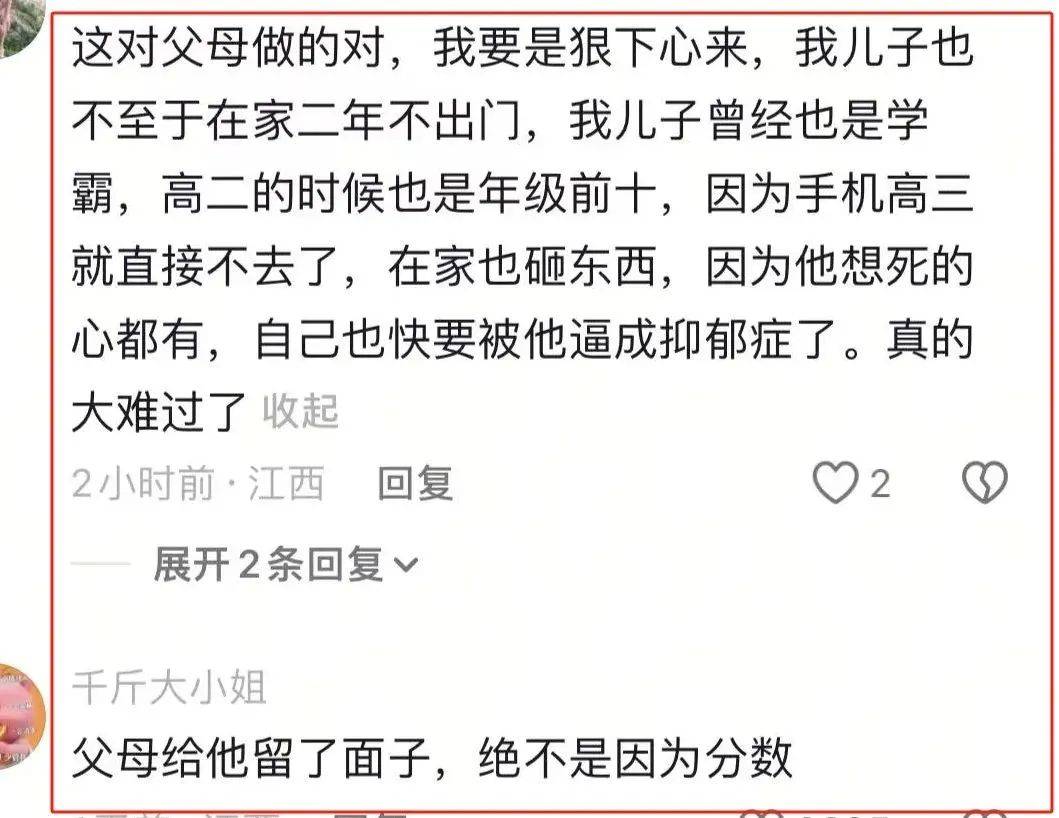

起初,网友纷纷心疼:“575分不低了,父母太狠心!”可当真相揭开,舆论瞬间反转——原来,小凯才是那个最“狠”的人……

学霸变“逆子”,父母为何如此绝情?

小凯瘦弱内向,面对镜头哭诉:“就因没考上985,爸妈不要我了……”他带着记者找到母亲,母亲却冷冷道:“各自安好。”

父亲揭开真相:

小凯曾是年级前100的学霸,中考考入名校,物理竞赛获奖,本有实力冲刺清华北大。

转折点是一部手机。

父母咬牙陪读、租房、接送,他却沉迷游戏:早读躲厕所玩,深夜偷偷刷屏,成绩暴跌至600名开外。高考前夜,他仍抱着手机不撒手……

更寒心的是态度——父母断网规劝,他砸家剪电线,唯独留自己房间空调;被赶出门后打工3天就放弃。

他要回家,要父母继续供养自己,答应可以复读,但条件是父母不得干涉自己。

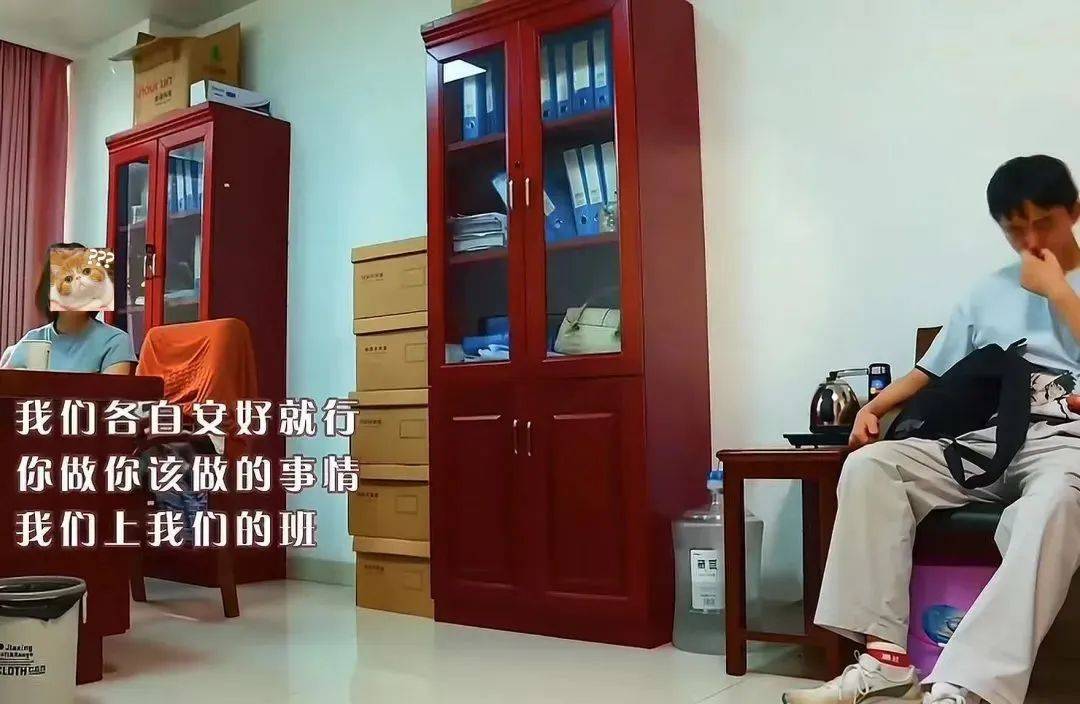

父亲劝他要独立,他反过来给父亲三个选择,要么供自己复读,要么供自己读大学,要么关系维持现在,就算复读也不能收走手机。

这件事的后续,父母始终没等到一句道歉。

从"小凯们"看感恩教育的缺失

小凯的故事并非个例。在当代家庭教育中,类似“索取型子女”的案例比比皆是——他们将父母的付出视为理所当然,甚至以亲情为筹码,肆意践踏底线。

1. 索取成瘾:当爱变成“提款机”

还记得那个留学女孩吗?父亲卖掉房子,每日三餐不足10元,天天靠玉米糁粥果腹,却供着女儿在国外挥霍——月消费过万仍嫌不够,索要不成便恶语相向。

还有商场里的一幕:女孩为买新款苹果手机,当众逼母亲下跪,还嘲讽“你没本事”。这些孩子与小凯如出一辙——他们眼里没有父母的艰辛,只有自己的欲望。

心理学警示:这种“情感勒索”源于“过度补偿心理”。父母用自我牺牲换取孩子“幸福”,反而让孩子形成“世界围着我转”的扭曲认知。

2. 尊重是双向的:自由≠肆意妄为

小凯的逻辑令人心寒:“要么供我复读,要么别管我玩手机。”他将父母的供养视为义务,却拒绝承担任何责任。这种单边协议,本质是对亲情的剥削。

教育学家简·尼尔森指出:“没有界限的自由是溺爱,没有自由的界限是控制。”真正的亲子关系,应如天平两端——父母提供支持,孩子反馈尊重。

反面教材:小凯剪断全家空调线,唯独留自己房间的冷气;

正面示范:健康的家庭会明确规则:“你可以用手机,但若影响学习,需承担后果。”

3. 重建感恩教育:从“饭来张口”到“责任共担”

若放任小凯们继续索取,他们终将成为“巨婴”——成年后仍寄生在父母身上,如网友所言:“575分上大学?不过是换个地方玩手机。”

破解之道:

体验式教育:如小凯父亲给500元“社会体验金”,让孩子明白:钱是汗水换来的,不是手机里刷出来的;

家庭责任分工:让孩子参与家务、规划开支,甚至打工赚零花钱,打破“供养者-消费者”的畸形关系;

情感反馈训练:定期召开家庭会议,鼓励孩子表达对父母付出的感谢,而非视为“天经地义”。

正如那对湖南父母的抉择:赶出家门不是抛弃,而是最后一剂猛药——唯有让孩子直面现实,才能戳破自私的泡沫。

如果你是父母,会怎么做?

小凯的故事让人唏嘘。有人支持父母“狠心”,认为孩子欠教训;也有人觉得该给一次机会,毕竟青春易悔……

你怎么看?

A. 支持父母,孩子必须学会负责

B. 再给一次机会,但约法三章

C. 其他观点(评论区见)

留言区等你——

作者| 蓝爸爸

(前高中政治老师,教培机构课程规划人,在家庭关系和阅读习惯培养方面有丰富经验。)

你“在看”我吗?