抢生源,创纪录!英国高校“撒网式”发200万+offer

英国高校的2025年招生季,堪称一场“求生之战”。当43%的英国高校深陷财务赤字泥潭,它们的选择不是收缩,而是以更激进的姿态扑向招生市场——争抢学生,尤其是支付高昂学费的国际生,已成为维系运营的“生命线”。

财政压力如山倒。多年本土学费冻结、海外生源波动,让高校金库告急。高等教育政策研究所(HEPI)主任尼克·希尔曼直言不讳:“招一个本地学生是亏钱的,但多招国际生,就能平衡亏损课程”。于是,一场以offer为弹药的生源争夺战全面爆发。

英国高校从未如此“殷勤”,背后是生存焦虑与扩张野心交织的现实。当教育变成生意,录取通知书便是最直白的邀约——这波热潮,究竟是回暖信号,还是饮鸩止渴?当然,对学生而言,这像是一场“天上掉馅饼”的狂欢:往年需要冲刺G5的分数,今年或许能拿到王曼爱华的保底;曾经望而却步的顶尖专业,如今offer邮件塞满邮箱。

200万+offer背后的数据狂欢

2025年的英国本科招生季,用“疯狂”二字形容毫不为过。据UCAS数据显示,仅6月30日一个截止日,英国高校就发放了超200万份主计划录取,较2024年多出7.4万份。若将时间线拉长至1月申请截止日,更有94.5%的早期申请者在成绩公布前已手握至少一份offer——这意味着,每10个递交申请的学生中,9人能“先占个坑”。

尽管英国18岁申请者达32.8万人创纪录,但申请率从41.9%降至1.2%,反映出本土生源增长乏力、年轻人升学意愿趋冷。与之形成鲜明对比的是,中国、尼日利亚、美国申请者分别增长10%、23%和14%,非欧盟国际生首次占据本科新生总数的38%。

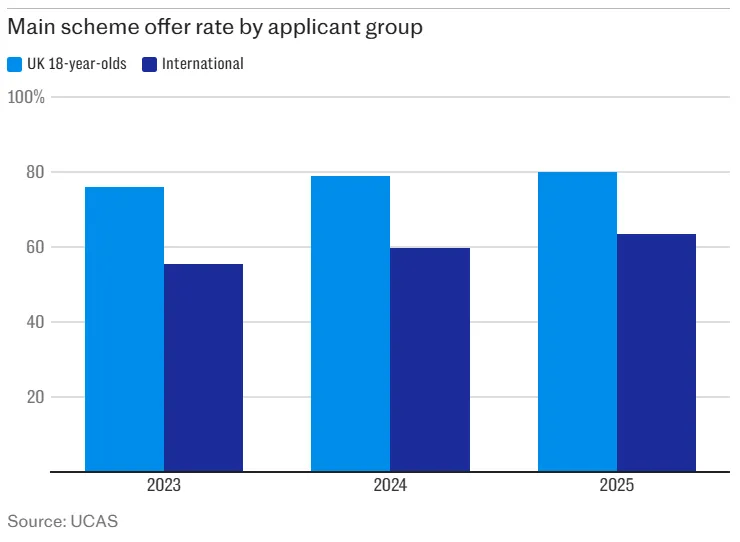

同时,国际生的offer率达到历史最高,大概为2/3(即64%)的申请成功率。而这一数字去年是59%,2023年是55%。这种结构性失衡加剧了高校的战略摇摆:既要维持本土教育公平,又需依赖国际生“输血”,最终导致录取标准的双重尺度。

值得注意的是,英国高校狂发offer背后是财政驱动——赤字倒逼的“抢人逻辑”。43%的英国高校出现赤字,学费冻结与留学生减少导致财务危机,本土生学费微涨却杯水车薪。而国际生=“救命钱”——国际生学费常达本土生2-3倍。比如皇家艺术学院、伦敦政经等校国际学费占比超60%,格拉斯哥、爱丁堡等罗素集团名校均重度依赖。

英国高校发放200万+offer的背后,是一场高校的生存战、留学的狂欢潮,更是一面照见教育本质的镜子。对学生而言,这或许是“最好的时代”——机会更多、选择更广,但竞争可能更隐蔽、挑战更复杂。

留学热潮再升级,早规划成“生存法则”

英国高校的“抢生源”大战,本质上是留学热度持续攀升的缩影。从2020年疫情后留学需求反弹,到2023年PSW签证(毕业生工作签证)政策优化,再到2025年“高潜力人才签证”(HPI)覆盖范围扩大,英国正通过政策红利吸引全球人才。但热潮之下,留学的游戏规则已悄然改变——早规划、早准备,成为突围的关键。

申请时间线前置,“早鸟”优势愈发明显。2025年的招生数据印证了一个趋势:越早递交申请,成功率越高。UCAS数据显示,1月截止日前递交申请的学生,offer率比3月、4月递交者高出15%;而提前一年开始准备(如参加科研项目、考取语言成绩)的学生,最终入读G5院校的概率是临时抱佛脚者的2.3倍。

背景提升,从“加分项”变“必选项”。随着申请人数激增,英国高校的筛选标准正从“唯分数”转向“综合能力”。以伦敦政治经济学院(LSE)为例,2025年本科录取中,仅A-level成绩AAA以上的学生占比不足40%,其余60%均需提交额外的学术成果——如发表论文、参与国际竞赛、完成行业实习等。某教育机构的统计显示,2025年申请者中,有海外夏校经历的比例从2020年的12%升至35%,有科研项目经历的比例从8%升至22%。

竞争分化加剧,“保底校”不再安全。值得注意的是,尽管整体offer率攀升,但顶尖院校的竞争反而更激烈。2025年G5院校(牛津、剑桥、帝国理工、UCL、LSE)的平均录取率仅为11.7%,较2024年下降1.2个百分点;而部分排名靠后的大学(如伦敦玛丽女王大学、萨里大学),因发放过多低门槛offer,导致新生报到率不足70%——这些学生要么在补录阶段转投其他院校,要么因学术能力不足中途退学。

对学生而言,拿到offer只是第一步,能否顺利毕业、找到工作,才是真正的考验。学生在选择院校时,除了关注offer率,更要结合自身学术能力、职业规划,避免盲目追求高排名或热门专业。

写在最后:

超200万份录取通知编织的繁荣图景下,英国高等教育正经历深刻变革。对于申请者而言,这既是机遇窗口——国际生录取率攀升、跨学科专业崛起;也是挑战战场——竞争白热化、政策不确定性加剧。明智的选择,应建立在深度洞察之上。

当“抢生源”成为常态,学生更需要保持清醒:offer数量不代表质量,录取率攀升不代表门槛降低。早规划、强背景、重匹配,才是穿越“offer泡沫”的关键。毕竟,留学的终极目标从来不是“拿到offer”,而是“成长为更好的自己”。