“只有11个人有正经工作!”,老师晒就业率,美化过后更触目惊心

想想辅导员这活儿,真不好干。上头学校领导天天催:“就业率报上来没?要好看!” 下头学生一个个愁眉苦脸:“工作难找啊老师!”

这两年经济啥情况大家心里都有数,好工作僧多粥少。辅导员一没本事变出岗位,二没权力给学生发offer,光靠磨破嘴皮子劝“同学们快签啊”,能顶啥用?

听说有辅导员因为催就业这事儿,急得都哭过,压力山大!可最后报上去那个数字,水分有多大,他们自己心里最清楚。

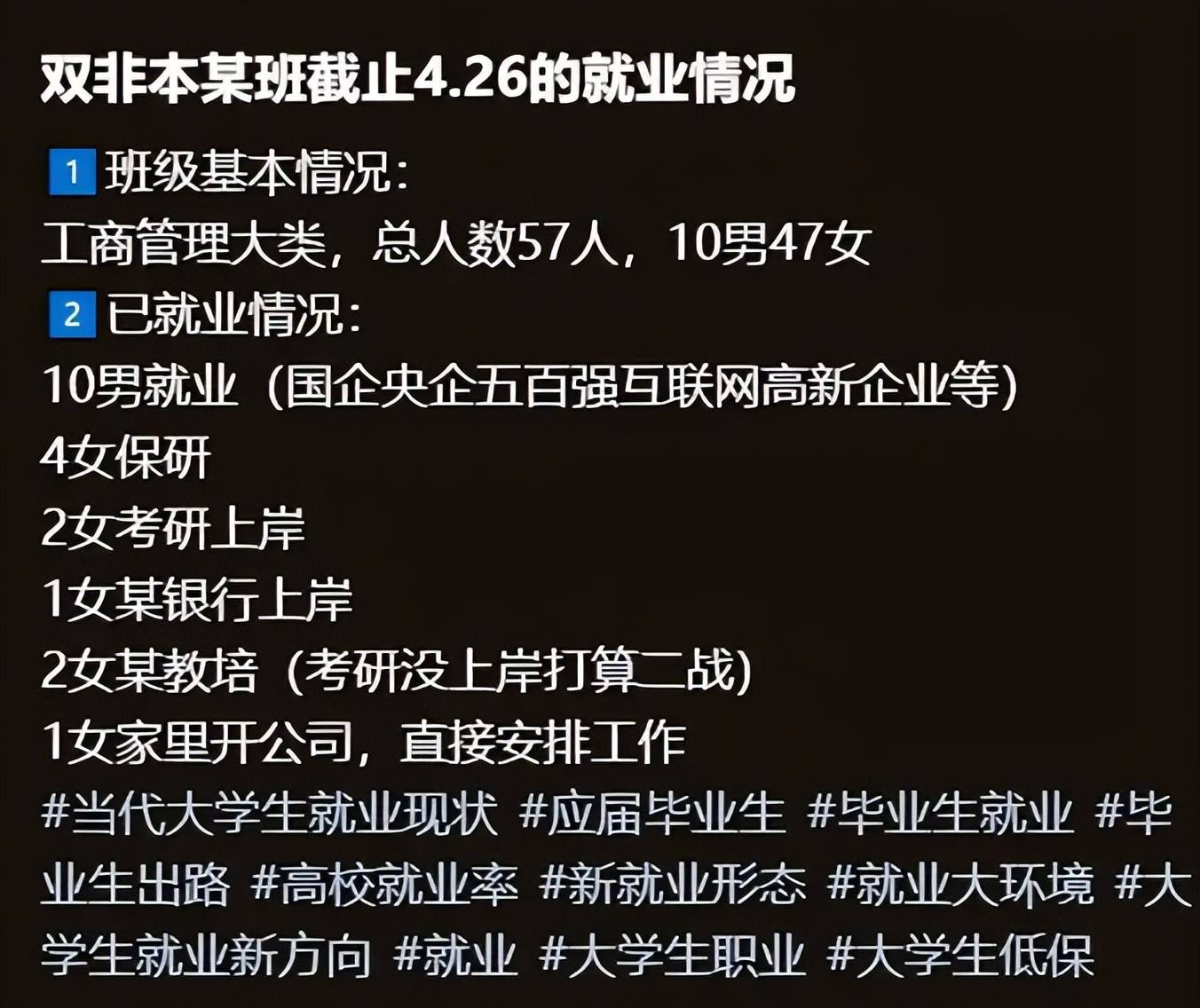

每年这个时候,都是统计就业率的时候。一所一本院校,虽然虽然不是985,211,但也不算差,全班57个人,学工商管理的。

男生10个,全找到工作了!女生47个?情况就惨淡多了:4个保研了,2个还在考研路上挣扎,1个考进了银行,2个去了教培机构,还有1个家里有矿,直接安排进自家公司。

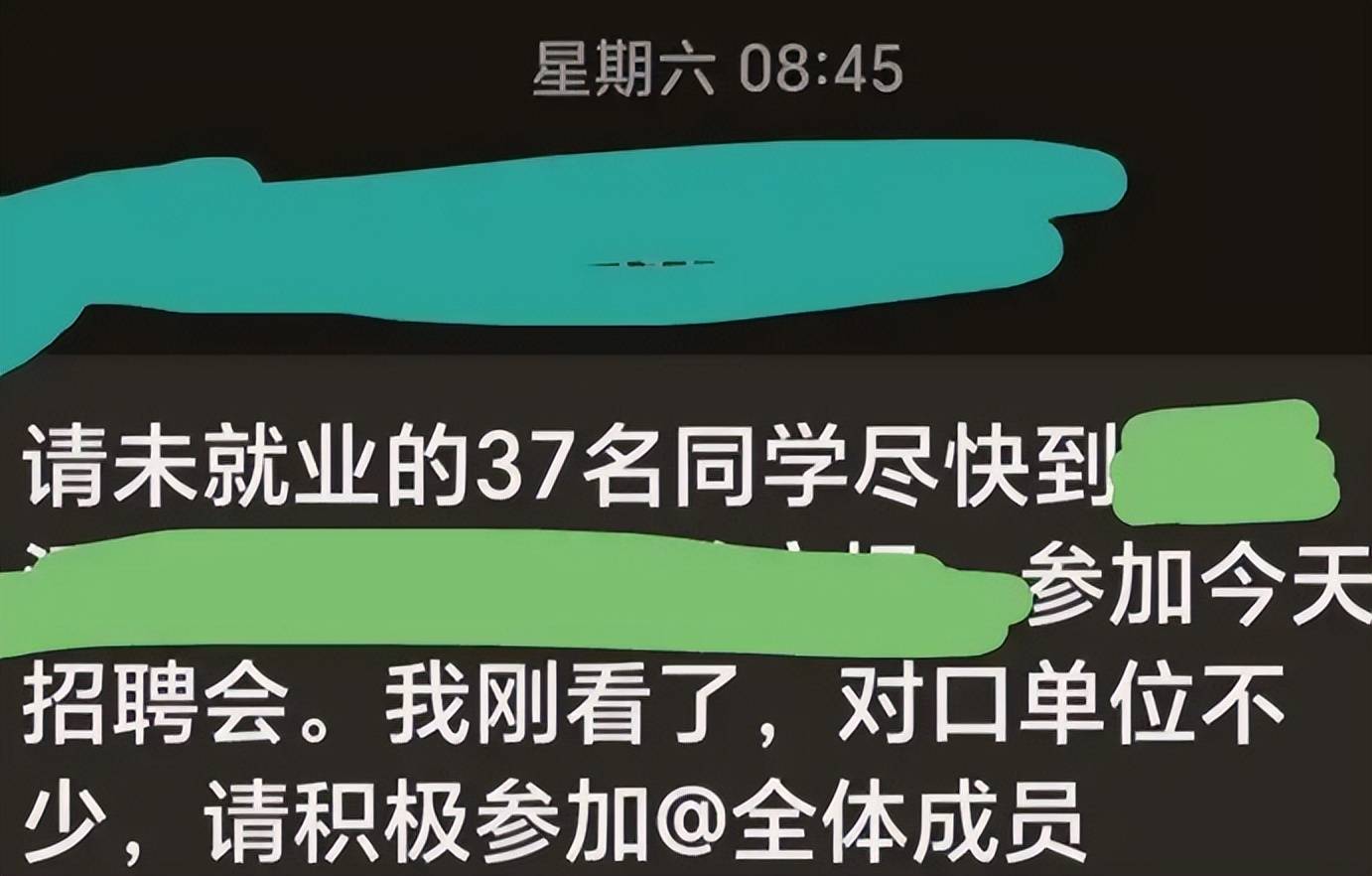

这么七拼八凑,真正意义上“就业”了的,满打满算就11个人!辅导员在班级群里苦口婆心,催着剩下那37个同学:“赶紧的,想办法把三方协议签了,先把数据弄好看点!”

同学们心里门儿清,要么懒得回,要么心里憋屈:工作都没影儿呢,签个假协议糊弄谁?糊弄家长!糊弄明年高考填志愿的学弟学妹!

就业率“注水”的歪招:三方协议成了“遮羞布”:

学校为什么这么看重“签三方”?因为只要学生签了这份就业协议书,哪怕他明天就辞职、哪怕这公司是个皮包公司,在统计口径上,都算已就业!

考研成功的、保研的、出国的,在很多学校眼里,统统算“就业成功”!这样七算八算,凑出个95%甚至98%的“漂亮”就业率,挂在学校招生网上金光闪闪,多好看!

家长们哪懂这些门道?一看:“嚯!这学校就业率98%!好学校!好专业!报它!” 结果孩子辛辛苦苦读了四年,毕业发现根本不是那么回事!

冷门专业、天坑专业,就业市场早就饱和了,学校心里没数吗?有数!但为了招生,为了面子,数据必须“好看”!这不是坑家长、坑学生是什么?

“注水”数据危害大:误人子弟,阻碍改革

当然,不是所有学校都这么干。有些硬气的985、211,或者一些实在的普通高校,人家就敢把数据摊开了说!

比如江苏一医学院,公布的就业去向写得明明白白:张三在某市第一医院当医生,李四在某药企做研发,王五保研到北大医学院,赵六出国深造。考研的、待业的,清清楚楚标出来。

这样的数据,哪怕就业率只有70%,家长看了反而更放心、更佩服!为啥?因为真实!有底气!不玩虚的!

真想解决这个问题,教育部门要动真格:考核高校就业质量,不能光看那个注了水的签约率数字!得看实际入职率、专业对口率、薪酬水平、毕业生满意度。

少琢磨怎么“美化”数据,多想想怎么把专业设置得更符合社会需求,怎么把课程教得更实用,怎么跟企业搞好关系开拓更多真实有效的岗位。

别再把就业压力全压在辅导员一个人身上。辅导员的主要职责是引导和服务学生,不是当“数据造假专员”。学校领导层得承担起主要责任。就业难,是现实,但用“数据造假”来掩盖问题,无异于饮鸩止渴。

(图片均来源于网络,如若侵权请联系删除)